摘 要:陶瓷修复史是中国陶瓷史和手工艺史重要内容之一。随着制瓷的发达和藏古瓷之风的盛行,陶瓷器修复在明清时期发展出适用各阶层需求的多样工艺。至乾隆时期,酷爱陶瓷的清高宗更是直接指示了宫廷陶瓷的修补、修复和修整。本文界定了乾隆时期清宫瓷器修缮的范围概念,试图分析以《活计档》为主的清宫档案,与传世实物相印证,还原当时陶瓷器修复的工艺方法、步骤过程,以及修复地点和工匠的情况。通过修补痕迹和工艺细节,修正和补充了对部分清宫藏高古瓷器的认识。乾隆皇帝对不同的陶瓷器选择了迥异的处理方式,体现其审美好恶、品鉴素养和性情意识。

一、序言

陶瓷修补是继人类开始烧造陶器便应运而生的行为现象。根据考古资料表明,众多新石器时代遗址如江西仙人洞遗址①、江苏三星村遗址②、内蒙古赤峰市喀喇沁旗大山前遗址③以及浙江地区均出土带有修补痕迹的陶片。先秦时期的文献中记载“缨”④、“髻望薛暴”⑤等专指陶器上缺陷的名称,当时不同阶级的人们根据陶瓷器的质量优劣进行取舍,并对其是否需要修补和采用何种方式修补加以选择。魏晋至宋元,中国瓷业繁荣发展并逐渐普及,但无论是高档还是普通的瓷器,相对于各个的消费群体都依然具有较高价值,这继续促进了修补的普及和技术的提高。伴随漫长而辉煌的中国古代陶瓷史,陶瓷修补术受到制瓷技术和社会需求变化的影响,经历了从以恢复器物功能为目的的修补,并存以延长使用寿命的改造,再到为复原历史审美价值的修复这一发展规律。

明清两代,在制瓷业高度繁荣和社会多元发展的环境下,陶瓷器已不单是生活中不可或缺的日用商品,其中一些更作为古物被赋予高额的经济价值,甚至丰富历史和文化内涵。古物收藏风气的兴盛加之文人审美的推波助澜,使得以瓷器为核心的衍生行业及文化愈发繁荣,多元的需求刺激了修瓷技术的发达,多种修瓷方式并行存在,诸如锔补这些一直并不为人重视的普通技艺在精细化后成为为文人贵族所欣赏的高级工艺。特别是在清代,上等瓷器的修补和修复受到皇帝的直接关注,尤其是热衷瓷器的雍正、乾隆、嘉庆三位皇帝都曾多次亲自批示和指导修瓷过程。从已公布文献来看,最早开始直接指示宫廷匠人修瓷的清代皇帝是清世宗,这位以酷爱陶瓷器闻名的帝土曾先后在雍正元年(1723年)、二年(1724年)、三年(1725年)、六年(1728年)下令对“汝窑笔洗”、“宋磁挂瓶”、“哥窑瓶”、“均窑花盆、水涟”和“梨花木纹桶”等宫廷藏瓷及同朝制瓷进行镶口和修补的处理⑥。从这些文献的年代来看,在雍正即位初期就开始对瓷器修补有了系统的指示,那么不难推测,这应该是对康熙时期已经开始的宫廷陶瓷修复的延承。而到了乾隆时期,几代的努力成就了清帝国的盛世基业,也为拥有“十全武功”的乾隆皇帝实现个人兴趣提供足够支持,他对古物收藏鉴赏的钟爱集中体现在其庞大的宫廷收藏品,以及日臻完备的内务府造办处制度上。而从宫廷陶瓷修补这一个微小的侧面,我们也能对当时的宫廷文化艺术和皇帝本人的意识窥探一二。乾隆时期《内务府造办处各作成活计清档》的大量记录、奏折和御题诗词等文献表明,清高宗在位的六十年问(1736~1795年),对宫廷瓷器的关心达到了事无巨细的程度,仅在陶瓷一类器物修补方面,就根据器物的不同种类、等级和功能对修补方法、人员、程度做出具体批示,涉及到造办处的多个作坊,修补的陶瓷从贵重的高古瓷器到前朝、本朝器物类别繁多,修复方式按照御旨主导极尽官匠所能。本文旨在对乾隆宫廷瓷器修补的过程和工艺进行考述,企望借助乾隆皇帝对瓷器迥异的修复态度来探究帝王的意识。

二、宫廷陶瓷修补的范围和概念

宫廷陶瓷器的修补,主要指对皇家用陶瓷器和宫廷收藏的陶瓷器修补、修复和改造。我们不应忽视宫廷内大量皇家服务人员也在使用陶瓷器,相比皇室更加频繁地修补生活用瓷,这理应属于宫廷陶瓷修补的一部分,但不作为本文的重点,以后将根据故宫的出土资料及实物另缀文讨论。

从修理行为的目的和结果角度出发,乾隆时期的宫廷陶瓷修补包含“修补”、“修复”和“修整”三个内容。

修补即以恢复功能为目的,对已破损器物进行修理来延长其使用寿命。这是最为常见和实用的处理方式,文献中频繁出现的“将炉足粘好”、“将磁瓶粘好”之黏接是当时典型的修补方法。乾隆皇帝直接指示修补的瓷器从高古器物到当朝用瓷均有涉及,但在方法上有所差异,如借鉴自民问的铜补法常应用于较普通或大型器物,而将器物口沿扣边的工艺多用于处理为较贵重的古代瓷器。

修复偏重于复原器物的审美价值,通过修缮外观以接近原物,达到鉴赏和展示其珍贵程度的目的。《活计档》中所示的“蜡补”、“补色”、“漆补”、“做旧意”即为此类修复方式范畴。这种修复陶瓷的做法随着赏古鉴古之风的普及在明代晚期发展成熟,同时期的《宋氏燕闲部》、《遵生八笺》、《墨娥小录》等文本中有相关方法的描述。虽然各样复原式的陶瓷修复方式在当时的文人之中有所流行,但通常应用在较为珍贵的器物上,并非寻常百姓可企及。

图三 官窑方花盆 故宫博物院藏

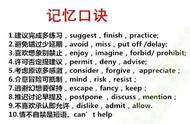

修整是主动地添加、改动或转变器物的外观或功能,以满足使用者不断变化的新需求。对器物的改造或干预往往具有随机性,有时会依据器物的破损不同而改变其功能,如北京故宫博物院藏官窑花盆,实际上是因破损严重进行的改造之后的面貌,原本该器实为方炉(图三)。皇帝或内廷的需要随时左右着器物的命运,添加或去除耳足、刻字、增减纹饰,还有一些被认为不值得修补的却不愿丢弃的器物被送至造办处充当材料。需要指出的是,刻字虽然不会改变器型和功能,属于标记和改动行为,但也是对器物的一种改动,以其目的划分:一类是乾隆御题诗词,第二类是标记地点或功能,第三类是品评器物的等级,第四类是模仿古人刻字。

三、宫廷陶瓷器的修复地点

乾隆时期,陶瓷器是宫廷使用范围最广、最受清高宗青睐的器物门类之一。然而,清宫的陶瓷修补活计并没有像其他宫廷器物门类一样被安排在固定的部门进行,而是由内务府造办处下属各“作”⑦、景德镇御窑厂和苏州织造局等多个机构承办。

1.造办处

造办处是清内务府下属的专门负责制作、修缮和存储帝后及宫廷需用的各项器物的机构⑧。据《清史稿》和《钦定大清会典事例》记载,“养心殿造办处”初设于康熙年间⑨,雍正元年(1723年)正式建立管理机构并将各作并入⑩,乾隆时期是造办处发展和完善重要阶段。从雍正至宣统结束,造办处内各个作坊的活动被记录在《内务府造办处各作成做活计清档》内(以下简称《活计档》)。造办处在乾隆二十年至二十四年(1755~1759年)有所调整,将之前造办处所属四十二作中的三十八作归并为十五作⑪。根据《活计档》所知,在各作合并之前,涉及修补和修复陶瓷器的作坊有:匣作、玉作、镀金作、牙作、铜作、如意馆、漆作、木作、厂木作、刻字作。在各作合并之后,造办处承办的陶瓷修补工作主要由匣裱作、金玉作、油木作、铜錽作负责,主要修补内容包括打磨、釦边、粘接、做色(补釉)等方面。

同造办处的其他事务相似,每逢较为重要的陶瓷器的修补事宜都有总管或太监统管和活计房、查核房、督催房等机构的官员监督,乾隆初期如六品司库、七品首领、八品催总,中后期的官职多有库掌、催长、郎中、员外郎和笔帖式等官员专管修缮事宜。而在文献中,因为参与到陶瓷修复事务的造办处各作均为代工形制,具体的工匠名字出现甚少,我们仅能从各作的分置上寻找修瓷工匠和制作内容的信息。通过分析《活计档》的“记事录”、“行文房”以及各作的档案可见,每件瓷器的修补记录即使归由某个活计作负责,实际上其修补过程并不受限于这个作坊。例如一些特别被皇帝重视的高古瓷器,先在玉作或“着好手玉匠”进行打磨,之后在铜作(后期的铜錽作)镶铜口,再“着好手匠役”“粘补收拾”后,找画师作“找补颜色”并做旧色,要求甚高的乾隆甚至还找来郎世宁为瓷器缺损部位仿摹颜色⑫。最后到广木作或油木作做底座,匣作配囊匣。总之,陶瓷的修补在造办处没有固定活计作,是由各个作坊分工合作完成的事务,这在当时的宫廷内具有一定的特殊性。

根据《活计档》统计,负责陶瓷类器物修复最多的并非专门为皇家烧造瓷器的景德镇御窑厂,而是主要由造办处的承办。造成以上情况主要有几点原因:一、陶瓷制作工艺具有不同其他器物的特殊性和复杂性,其修补或修复的方法通常与烧造过程有很大差异,并非御窑厂窑匠掌握的技巧。二、器物的使用或收藏地多在京城,造办处临近皇室寝宫或随皇帝的出行而移动,既可及时遵照圣意进行调整,又可节省处理时问。三、宫廷内陶瓷器的修复方式通常借鉴了其他器物类别的工艺,如玉器的打磨技术和铜器的锔钉技术等,适于在造办处的各作的合作下灵活应用。

2.景德镇御窑厂

清代御窑厂是自顺治初期建立以来,负责专门管理和组织烧造御用瓷器的官府行政机构⑬。作为深受帝土重视的皇家制瓷重地,御窑厂自然会涉及各类与陶瓷相关事宜,宫廷陶瓷器的修复就是内容之一。

至乾隆时期,在著名督陶官唐英的督理下,御窑厂已拥有非凡的制瓷水平,不仅能按官样烧造官瓷,还不断创造讨圣上满意的新品种。即便如此,清高宗仍然因窑务支出庞大颇有不满,以“烧造上色瓷器甚糙,釉不好,瓷器内亦有破的”⑭为由责罚唐英,多次不允报销费用。暂且不论对于唐英的苛求的原因,就文献表明,对陶瓷器极其钟爱并研究甚深的乾隆皇帝讲究完美,他对器物上的瑕疵心存芥蒂,曾经常为烧造运京御器上的缺陷而动怒,为所藏器物的不完美而叹息,也曾数次问询了解烧成难度和改进措施。由此,在乾隆亲自指示下,景德镇无法避免地奉旨承担了宫廷瓷器的修缮、复制、仿制、配件等事务,修缮事务中主要负责回炉复烧补釉、添加纹饰题诗和部分补配的任务。

被发往九江进行修补的瓷器通常是在造办处难以完成的任务,如缺釉面积较大需要“照样经火补釉”⑮的重新回炉烧补。但是由于陶瓷本身的特性,若想在锻火后达到没有痕迹、完好如初的效果绝非易事,即使是深谙“火候、釉水之宜”督陶官们也谨慎行事⑯,成功复烧的例子很少。补配是御窑厂参与的另一类修补事务,陶瓷器最容易损坏或丢失器盖、口、耳、足等部位,因此给盖罐另烧新盖,以及为缺失伤残部位补烧配件使之齐全,是只有景德镇御窑厂才能完成的难题。

3.苏州织造局

据《活计档》记录,自乾隆三十三年始,有关陶瓷修补的部分事务交予苏州织造局承办。乾隆三十三年四月的“记事录”中记:“初一日,催长四、五德来说,太监胡世杰交官窑葵瓣碗一件,口有补二块,木座像延春阁、换下无地方。旨:著交苏州织造萨载按口上补处箚去,并底足俱镶铜,烧古口足,钦此。⑰”乾隆四十年十二月又录:“二十一日员外郎四德、库掌五德来说,太监如意交哥窑双耳炉一件,随玉顶、刻字填金、紫檀木盖座、炉耳磕破一处、寿安宫撤下。传旨:着发往苏州交舒文将炉耳磕处粘好送来,不要显露粘缝,钦此。⑱”乾隆四十一年、四十四年、五十四年也分别有奉谕将破损钧窑瓷器发往苏州进行修补的记录。文献表明,苏州织造局负责修补的瓷器多需要打磨并镶铜口,兼有为破损处粘补和做色的任务。

苏州织造局距京城距离尚远,且该机构主要管理官营丝织手工业并不与陶瓷相关,那么清高宗出于何种需要选择这里为陶瓷修补的地点?这与该地擅长琢玉的传统以及乾隆皇帝的信任密不可分。苏州在清代初期已是全国最重要的玉器加工地,以专诸巷为中心云集了大批琢玉巧匠,拥有最高超的玉肆技术。乾隆皇帝尚玉,虽然北京造办处也设有玉作,但其中大部分都是从南方调集来的玉匠,而除了北京造办处之外苏州便是分担琢玉任务的首选地点。陶瓷器表面由于釉面坚硬、玻璃感强,与玉器有着相似的质感,因此早期陶瓷修补的部分技艺如打磨、钻孔等就是由玉器加工工艺借鉴而来。琢玉工艺中的琢磨、打钻、做旧是被应用在瓷器的修补上的重要环节,由此不难解释苏州为何多承接瓷器打磨扣边的任务。故宫博物院耿宝昌先生也以亲身经历证实,民国时期,瓷器磨口、磨足时大多使用陀机。

不单是琢玉和织染技术发达,以苏州、扬州为代表的江南地区作为当时全国手工业制作和交易的中心区域,在营造、雕刻、制砖、制漆等各门类均为领先水平,而陶瓷器的修补和修复正是一项借鉴其他工艺方法的综合技艺,在这里能够得到有力的技术支持。南巡多次并途经苏州的清高宗非常倾心于江南文化,同时也熟知江南各类工艺的精湛和仔细,曾招募大量优秀“南匠”进宫服务,并对他们优待有加⑲。此时,代表着经济、文化中心的苏州也在发挥着控制江南地区的政治作用,织造局的官员委任多为皇帝心腹,在各个方面深得乾隆信任,皇帝十分放心将身边的精细事交予苏州处理。《活计档》中所记乾隆三十三年交付苏州的瓷器在修补后定是让皇帝颇为满意,才使得此后乾隆屡次指定将宫中瓷器不远千里地运至该地修缮。

四、宫廷陶瓷修缮工艺

依前文所述,宫廷陶瓷器的修理包括修补、修复、修改三类,其修理过程中应用的工艺既有共通之处,亦有各自的特点。通过与实物相比照,将《活计档》、《陈设档》和地方奏折官文中提及的陶瓷修补技艺和步骤分类归述,并在此基础上探究这些措施背后的原因,以及反映出乾隆皇帝本人的意识。

1.清洁

《活计档》记载:“乾隆四十二年十月初十日,员外郎四德、五德来说,太监厄勒里交白磁葵瓣撇口碗一件,白磁梅花式小碟二件。传旨:将小碟二件各镶铜口,其撇口碗刷洗呈览,钦此。⑳”

用清水刷洗瓷器,是文献记载的除尘方式。以现代的文物保护观念来看,器物的清洗是修复必经的重要环节,而在当时可谓小事,而乾隆皇帝对此进行直接的批示,表明当时宫廷对于瓷器保养的重视。

2.打磨

打磨是瓷器修补或改造中应用最多的技术步骤之一,其来源为琢玉的研磨作业,也是补釉上色、镶扣铜边之前的基础工作。陶瓷器的打磨修理多由造办处玉作、之后的金玉作和苏州织造局完成。乾隆皇帝无法容忍瓷器口沿和底足出现的缺损和破边的缺陷,命令工匠通过局部打磨达到一致整齐,有时会磨掉口沿或圈足:

“乾隆三十三年十二月二十五日,库掌四德等来说,太监胡世杰交均釉花瓤一件,木座、赢台、三等、口边破一块。传旨:着好手匠役按口破初周围箚去,里外油去净呈览,钦此。21”“乾隆五十五年十月二十四日,郎中五德、员外郎大达色、库掌福海、催长舒兴来说,太监鄂鲁里交青花白地磁奔巴壶一把。传旨:将伤拆处粘好,壶嘴边上磕缺处磨齐呈览,钦此。