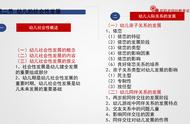

1)学前期的一个重要发展,就是形成自我意识。

根据著名发展心理学家埃里克森的理论,每个人的心理社会性发展需要经过8个明显不同的阶段,每个阶段都以人们必须解决的冲突或危机为特征。我们努力解决这些冲突的体验引导着我们发展出持续终生的关于自己的意识。

学前期阶段主要包括埃里克森所说的从3岁到6岁的主动对内疚阶段。在这期间,儿童一方面想要独立于父母自己做事情,另一方面,当他们没能成功的时候会有因失败而产生的内疚。随着学龄前儿童不断面对这次冲突,他们对自己的看法就会发生改变。他们渴望自己做事情,但是如果付出的努力失败的话他们就会感到内疚。他们开始把自己看成对自己行为负责的人,开始自己作决定。

对儿童倾向于独立的这种转变反应积极的父母,会帮助孩子解决这个时期所特有的对立情绪。通过给孩子提供独立行动的机会,同时给予指导,父母能够支持和鼓励孩子的主动性。但是,不鼓励孩子寻求独立性的父母会增加孩子持续存在于他们生活中的内疚感,并且会影响在这个时期开始发展的自我概念。

学前期儿童逐步形成自我概念,自我概念是他们关于自己作为个体是什么样子的信念体系。

自我概念的形成会受到父母和儿童交互方式、社会文化等方面的影响,自我概念本身就是儿童从他们自己的知觉、父母的行为和社会中得出关于自己的信念。

比如,很多亚洲社会具有集体注意倾向,强调互依性。这类文化中的人们倾向于把自己看成是大的社会网络中的一部分,他们处在社会网络中与他人相互联系并对他人负有责任。相反,西方文化中的儿童更可能发展出反映个人主义取向的观点,强调个人认同以及个体的独立性。他们更倾向于把自己看成是独立和自主的,与他人竞争稀缺资源。

儿童的自我性别意识也会逐渐发展,并逐步形成稳定的性别意识。这种性别自我意识和概念也部分地受到与父母及社会的交互影响。性别的意识形成也是社会及父母的部分角色塑造的结果。

自我概念的形成是儿童后期发展出自信的来源,在学前期儿童的自我概念形成之际,父母应尽可能的帮助孩子完成这种转变,降低其挫败感,支持和鼓励孩子的主动性。在性别角色塑造上,对男孩和女孩采用符合社会习俗的互动,以促进性别意识的形成,避免出现性别紊乱。

2)学龄前儿童的社会生活

学龄前儿童的社会生活中,包括父母、家庭及朋友的影响。

朋友或友谊对学前期儿童的影响主要通过游戏来影响儿童的发展。

研究表明,玩耍和游戏不仅仅是学龄前儿童为打发时间而做的事情,相反,它对儿童的社会性发展、认知与身体发展均有帮助,甚至在大脑的发育和发展中也起到重要的作用。

在学前期阶段之初,儿童开始进行功能性游戏——3岁儿童的典型游戏,涉及简单、重复性的活动。功能性游戏可能涉及物体,如布娃娃或汽车,或涉及重复性的肌肉活动,如蹦,跳,卷起或摊开一块粘土。功能性游戏中,参与者的目的是保持活跃,而不是创造出什么最终产品。

当儿童长大一些,功能性游戏逐渐减少。儿童4岁时,他们开始进行一种更为复杂的游戏形式。建构性游戏,在这种游戏中,儿童操控物体来生成或建造些什么。儿童用积木建造一栋房子或完成一幅拼图就是建构性游戏。他有一个最终目标——造出点什么。这种游戏并非一定要创造出新鲜的事物,儿童可能重复地建起一座积木房子,推倒再重建。

建构性游戏使儿童有机会检验他们正在发展的身体和认知技能,并锻炼他们的精细肌肉动作。他们获得了解决有关问题的经验,如物体结合在一起的方式和顺序。他们还学会如何与他人合作。因此,学龄前儿童的父母或照看者应当提供多样的玩具,使得儿童能够进行功能性游戏和建构性游戏。

除了功能性游戏和建构性游戏之外,按照游戏的方式,还可以分为平行游戏、旁观者游戏、联合游戏、合作性游戏、假装游戏等。

平行游戏是指在游戏中,儿童用相似的方法玩相似的玩具,但彼此间不互动,如各拼各拼图。平行游戏是儿童在学前阶段初期的典型模式。

旁观者游戏,儿童仅仅观看他人玩耍,自己并不参与。他们可能静静观看,或者给予鼓励、建议等评论。

联合游戏,两个或更多儿童以共享或转借玩具或工具的形式进行互动,尽管各自做着不同的事情。

合作性游戏,儿童真正与他人一起玩耍,轮流做游戏,或发起竞赛等。

不同文化背景的孩子,往往具有不同的游戏偏好。

越来越多的研究表表明,这些游戏并不是简单的娱乐和玩耍。游戏不仅能提高自我控制和预先计划能力,还能促进大脑的发育。

游戏通过教导他们控制自身冲动,可以帮助儿童学习自我调节技能。

一些研究者认为游戏可以帮助大脑发育,令大脑变得更加复杂。基于一些动物的实验表明,不仅某些类型的大脑损伤会导致异常的游戏种类,而且剥夺动物的游戏能力还会影响其大脑发育的过程。

例如,一个实验中,神经学家观察处于两种不同条件下的大鼠。在控制条件下,年轻的目标大鼠与其他3只年轻的雌性大鼠被放置在一处,并给它们机会参与和大鼠游戏同等的活动。在实验条件下,年轻的目标大鼠与3只成年雌性大鼠被置于一处。尽管与成年大鼠关在一个笼子中的年轻大鼠没有参会与游戏的机会,但它们能够从成年大鼠处获得社会经验,后者会清洁和抚摸它们。当实验结束检查这些大鼠时,发现被剥夺游戏能力的大鼠额叶皮层发育不良。

尽管从大鼠的游戏到学步幼儿的游戏,中间有一个大的差距,但这项研究结果的确显示出游戏在促进大脑和认知发展方面的重要性。游戏可能是刺激学龄前儿童智力发育的引擎之一。

大量研究表明,学龄前儿童开始与他人发展真正的友谊。一个导致学龄前儿童发展友谊的主要原因是父母提供的温暖、支持的家庭环境。大量研究表明,与父母之间的强有力而积极的关系对儿童与他人之间的关系起到推动的作用。

这表明,父母及家庭生活对学龄前儿童的智力、认知和性格发展具有重大的影响。

那么父母到底如何影响儿童的发展呢?父母应该如何培养和孩子之间的健康关系呢?

一些心理学家结合父母的行为,将父母分程4种类型,4种不类型父母下的孩子表现差距明显。

1) 专制型父母,他们控制、惩罚、严格、冷漠。他们的话就是法律,要求孩子无条件服从,不能容忍不同意见的存在。

2) 放任型父母,提供不严格且不一致的反馈,他们几乎不对孩子做出要求,并且不认为自己对孩子的行为结果负有很大的责任。他们很少限制孩子的行为。

3) 权威型父母,他们是坚定的,制定清晰且一致的规则限制。尽管他们倾向于相对严格,像专制型父母一样,但是他们深爱着孩子并给予他们情感支持。他们尝试与孩子讲道理,解释他们为什么应该按照特定的方式行事 ,并且与孩子交流他们所施加的惩罚的道理。权威性父母鼓励他们的孩子独立自主。

4) 忽视型父母,实质上表现出对孩子没有兴趣,伴有漠不关心、拒绝等行为。他们在情感上梳理儿童,视自己的角色仅仅为喂养、穿衣以及为孩子提供庇护的场所。最为极端的形式下,忽视型父母常常造成忽视。

以上四种父母,会导致儿童行为上的差异。差异如下:

1) 专制型父母的孩子,他们更倾向于性格内向,表现相对较少的社交性。他们不是非常友好,经常在同伴中表现不自在。专制型父母教养下的女孩特别依赖父母,但男孩往往表现出过分多的敌意。

2) 放任型父母的孩子,这类孩子与专制型父母的孩子拥有很多同样不受欢迎的特点,这类孩子倾向于依赖和喜怒无常,而且他们的社会技能和自我控制能力很低。

3) 威权型父母的孩子表现最好,他们表现为独立、友好对待同伴、自有主张而且具有合作精神。他们追求成就的动机很强,并且常获得成功且受人喜爱。无论在与他人的关系还是自我情绪调节方面,他们均能够有效调节自己的行为。某些威权型父母还表现出一些特质,被称为支持性教养,包括关怀、积极主动的教育、纪律训练中的平静探讨,以及对儿童同伴活动的兴趣和参与。拥有支持型父母的儿童在日后可能遇到的逆境面前表现出更好的适应性,从而能更好地保护自己。

4) 忽视型父母的孩子,该类型孩子表现最差,父母的较少介入对他们的情感发展产生了相当大的负面影响,导致他们感到不被爱和情感上的疏离,并且也阻碍了其身体和认知方面的发展。

这些心理学发现,揭示了父母在养育和培育孩子方面所能起到的重大作用。为了孩子得到更好地发展,需要父母在养育孩子和孩子交互时,应采用威权的方式,以便尽可能形成心理健康的孩子。

另外,身体虐待和心理虐待会严重影响孩子的生长和发育。

越来越多的科学证据表明,应该避免打孩子。尽管体罚可以得到即可的顺从——孩子通常会中止导致挨打的行为——但 会产生很多严重的长远副总用。例如,打屁股常伴随着低质量的亲子关系、孩子和家长较差的心理健康、严重的不良行为、以及更多的反社会行为。

除身体虐待外,心理虐待是父母或其他照看者伤害儿童的行为、认知、情感或身体功能时所发生的虐待。它可能是外显行为或忽视之后的结果,也可能出现在这一过程中。

例如,施虐的父母可能会恐、贬低或羞辱自己的孩子,从而胁迫并折磨他们。这样使得儿童感到自己是令人失望或失败的,或可能被父母持续自己是他们的负担。父母可能告诉孩子,他们希望自己从未有过孩子,并且希望孩子从未出生过。儿童可能受到被抛去甚至死亡的威胁。

心理虐待往往会造成严重的后果,尽管一些儿童从虐待中恢复过来成长为心理健康的成年人,但在许多案例中,虐待造成了持久性的伤害。例如,心理虐待常常伴随儿童在学校的低自尊、撒谎、品行不端和学习成绩不理想。在极端的案例中,他有可能造成犯罪行为、攻击和谋*。在另一些案例中,遭受心理虐待的儿童变得沮丧、消沉、甚至自*。

心理以及其他形式的虐待造成许多消极后果的一个原因是,受害者的大脑因为遭受虐待而产生了永久性的改变。例如,童年遭受虐待可能导致成年后杏仁核与海马结构缩小。由于涉及记忆和情绪调节的边缘系统过度兴奋,虐待带来的恐惧也可能导致大脑产生永久性改变,从而导致成年期的反社会行为。

另外, 关于儿童的道德发展,皮亚杰认为,学龄前儿童处在道德发展中的他律道德阶段,特征是个体相信有外部的、不可改变的行为规则,而且确信所有的不良行为都会立刻得到惩罚。

相反,社会学习观点强调道德发展中的环境和行为的交互作用,其中行为榜样在发展中起到了重要作用。一些发展学家认为,道德行为源于儿童共情的发展。其他的情绪,包括愤怒、羞愧这些负性情绪,可能会促进道德行为。

根据发展心理学的对学龄前儿童相关社会性及人格发展的研究,对父母提供一些养育建议:

1) 在学前期儿童的自我概念形成之际,父母应尽可能的帮助孩子完成这种转变,降低其挫败感,支持和鼓励孩子的主动性。在性别角色塑造上,对男孩和女孩采用符合社会习俗的互动,以促进性别意识的形成,避免出现性别紊乱。

2) 鼓励学龄前儿童与同伴交往,并发展友谊,鼓励他们多玩游戏,在鼓励孩子同伴交往及玩游戏这个方面,父母应提供的温暖、支持的家庭环境。

3) 努力做到成为威权型的父母,父母应严格一致,对令人满意的行为给予孩子清晰的指导。权威型的父母提供规则,但是他们用儿童可以理解的语言向他们解释为什么制定这些规则。

4) 打屁股不是一个好方法,打屁股在纠正孩子行为时效果并不好,它会导致额外的有害结果。

5) 使用计时隔离进行惩罚,意味着儿童做错事后,在一段时间之内不允许参与他们喜欢的活动。

6) 调整父母的行为以适应儿童及情境的特征。试着记住儿童的特定个性,并据此调整针对他们的调教行为。

7) 利用惯例(如洗澡、上床睡觉惯例等)来避免冲突。例如,就寝时间可能就是一个导火索,导致坚定的父母和反抗的儿童之间一晚上的斗争。父母可以用一些愉快的策略来赢得儿童的顺从——例如每晚就寝前例行地阅读故事,或者跟儿童来场“摔跤”比赛,来平息这种潜在的争斗。

8) 为学龄前儿童提供用合作的、帮助的、亲社会的方式观察他人行为的机会,鼓励他们参与拥有共同目标的活动或同伴互动。这些合同的活动能使其明白与人合作帮助他人的重要性和可取性。

9) 不要忽略攻击行为,当看到学龄前儿童的攻击行为时,家长和教师应该进行干预,并明确地说明攻击是不可接受的解决冲突的方法。

10) 帮助学龄前儿童对他人的行为做出其他解释,这对于具有攻击性、倾向于把别人的行为看得比实际情况更具有敌意的儿童尤其重要。

11) 尽量避免学龄前儿童观察电视,尤其是暴力电视节目。

12) 帮助学龄前儿童了解自己的感受,当儿童生气时——所有的儿童都这样——他们应该知道怎样用一种构建性的方式来处理自己的情感。告诉他们一些具体事情可以改善这种情况。

13) 明确教会他们推理和自制,学龄前儿童可以理解道德推理的基本原理,应该告诉他们为什么某些行为是适当的。