从前车马慢,疆域广,鸿雁传书时日久;

时下光纤密,网络飞,一部手机通全球。

追溯电话发展的“前世今生”,那些遥远而令人怀念的“电话记忆”,你又有多少缅怀!1881年,上海租界内架起了一条市内电话线路,至此,中国有了固定电话,但基本用于军事、政治。

新中国成立后的太原,仅有一条全长不超过400公里的线路。直至上世纪八九十年代,固定电话才开始“飞入”寻常百姓家。而后,短短五十多年的时间,中国经历了固定电话,到腰间别有BP机,再到手持大哥大,直到现在人手一部智能手机……乃至,网络时代的到来!

细细梳理,清晰地可以看到,往往十几年的时间,电话就会发生一次变革。一根线,拉近了你我他的距离,牵起了情感;一根线,诉说着彼时彼刻的大事、要事;一根线,让人无穷回味,让众生演绎百态。作为其载体的固定电话是时代的纪念碑。

新中国成立的70年,也是中国通信行业飞速发展的70年,从车马邮路到即时通信,从见字如面到万物互联,从单位有电话,到家家有电话,再到人人有电话,通信一代代演进更新,像一滴滴水珠一样折射着社会的进步。

时空在发展中“穿越”,距离在变化中缩小,我们远在天涯却又近在咫尺,宛如生活在一个“地球村”。其中有人有事,有记忆有情感,有伟大也有平凡,汇聚在一起,镌刻出一部从不停歇的奋斗史。

1978年,平均每200个人里才有1人能用上电话

新中国成立前的太原,除了军事基地及政要富豪,常人几乎一生摸不得一次电话。

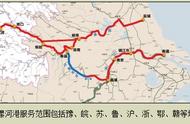

因此,准确地描述山西的电话史是从新中国成立后开始。1949年4月,山西省政府接管了仅有的太原至北京、太原至西安两条残缺、破损的长途通信线路。经过数年的新架和改造,1960年,第一条一级线路“太原—侯马—西安”建成,全长368公里。当时的长途干线以明线为主,一共4根电线,由木质电杆架起。为了保证通话的顺畅,每两公里内的线杆则由两个线务员日夜坚守着,就好像铁路巡道工一样,不能有丝毫马虎。

那个时候的应急通信靠抢修,一旦线路中断,只能靠线务员争分夺秒地翻山越岭、人力接续。“那个年代,最难熬的就是冬天,为了取暖,我们经常在山上捡些小树枝,围拢起火堆烤很久才能让冻僵的手脚恢复知觉。”山西长线主要奠基人原忻州站站长张文温回忆起当年的巡线工作,对刺骨的寒冷仍记忆犹新,“一到下雪天,要及时爬上电杆清理电线上的积雪和冰。零下十几摄氏度,穿上特制的铁箍爬到4米以上的电杆顶端本就重心难稳,再被寒风一吹,浑身冷得直打哆嗦。”

线务员是一个高危职业,维修过程中不小心摔下来摔伤、摔死的情况时有发生。从事通信行业40年的山西联通新闻中心主任杨斌青告诉山西晚报记者:“我身边就有个朋友,他的父亲摔下来因公殉职后,他接替了他父亲的工作,继续爬高维修线路。”说到这儿,杨斌青声音有些哽咽,虽然现在条件好了,木桩换成了水泥桩,铁箍上有了橡皮圈,会更牢固,但线务员这个职业依然是高危职业,因为他们的付出,换来了通信的及时、顺畅。

要说线务员是通信行业的“保卫兵”,当年的话务员则是通信行业的“通讯员”。“过去,打电话不能直拨,都要经过话务员人工操作才能接通。”杨斌青介绍,上世纪六七十年代,通讯设备落后,电话全是磁石手摇式,靠人工操作,打电话时先手摇电话机摇杆发出电流,交换机收到电流讯号后,接通电话才会接通,此时,话务员才将电话转接至目的地。

“想当话务员也并非那么容易,他们肩负着保守机密的任务,必须经过严格挑选,根正苗红才能当选。”杨斌青说,曾有一位老话务员,爷爷是老红军,父亲是火车司机,才通过层层选拔脱颖而出,如愿当上了话务员。

因为技术水平低下、供给能力不足,新中国成立后很长一段时间内,我省的通信水平发展仍很落后,电话装不上、打不通、听不清,普及率非常低。直至1978年,山西省电话普及率每一百人仅有0.57部,也就是说平均每200个人里才有1人能用上电话。“那时电话只有4位号,如果要打长途,必须要到邮电局挂号、排队,有的人为了打长途电话,甚至要带着午饭去排队。”杨斌青回忆,因为通信不畅,当时的通话质量很差,为此邮电局还特意为打长途的人设置了电话隔断室。即便如此,关上门后,外边的人仍能听见里面的大吼声。

“打长途太难,发电报太贵!”和杨斌青一样,很多前辈提起当年的电报业务时都会微微一笑。“早年打长途时需要等待,得由邮电局的人先接通才可拨打。有紧急的事,都发电报。电报论字收费,发电报都是惜字如金。”杨斌青回忆说。

上世纪八九十年代安装一部电话要花好几个月的积蓄

改革开放后,随着通信行业体制的调整以及新技术的采用,尤其是20世纪80年代中期迎来了程控交换机时代,电话事业走向大发展。国家对普通家庭安装电话实施了开放政策,电话开始跃下枝头,进入寻常百姓家。不过安装电话要申请、要排队,不仅需要四五千元的初装费,通话资费也很高。

“上世纪80年代,只有级别够标准的家庭才可以安装电话,固定电话成为那个时代一种身份和富有的象征。”史建国曾是一名公安干警,老父亲是离休干部,但即使对他们这样的家庭,固定电话仍属奢侈品。

史建国说,直到上世纪90年代,“电话装不上”的矛盾才逐渐被消除,越来越多的家庭申请安装固定电话。“当时装一部电话要5000元,老父亲内部打3折,这才在家里安了一部电话。即便是打了3折,初装费还是花了我好几个月的积蓄。看到老父亲抱着电话给西安的老战友打长途,我肉疼得紧。”

谈起当年的电话初装费,勾起了不少网友的回忆。运城网友@蓝色天空说,“90年代初装一部固话要4500元,外带给安装师傅红塔山一条,加急托人送礼另算。”阳泉网友@晋说,1995年家里花了2400元装上了电话,当时他的工资是400元一个月,初装费花了他半年的工资。如果放到现在,按每月5000元的工资算,相当于花了3万元。这么算下来,他那部早已淘汰的电话,可真够得上是天价。

很多市民诟病,咋装个电话还要初装费呢?初装费为啥那么贵?那么多钱都用在哪儿了?

山西联通技术员王志文告诉山西晚报记者,主要是安装成本太高。80年代初,中国的交换机号称“七国八制”,是外国产品的乐园,一线交换机被卖到高达500美元。“那时,我们改革开放才刚刚开始,在通讯技术领域与国际厂商有着很大的差距,很多通讯设备都需要高价进口,大多由外国人来操作,这些都需要不少钱。同时,还需要大量的铺线、装杆、接通等一系列工作,这都是需要大量人力、物力、财力的。”

为了控制成本,日本淘汰下来的纵横制自动交换设备成了我省通信行业的过度设备。“那个时候我就想,什么时候能用上我们自己国家研发制造的交换机就好了,只有提高通讯设备国产化,才能让更多的百姓用上电话。”王志文说。

彼时,“巨大中华”——巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术四大中国通信企业正铆足劲搞研发生产,不断尝试攻克技术壁垒。而后,巨龙通信推出的04程控交换机一举打破了国外产品垄断市场的局面,华为技术也在部分高精尖项目上取得突破进展,使得通讯设备国产化比例不断上升,长期高额的电信设备价格开始快速下滑。

20世纪90年代固定电话开始慢慢普及

20世纪90年代,万千条电缆从太原市邮电局出发,“飞”入寻常百姓家中,固定电话开始慢慢普及。这段时期,安装电话的线务员们成为最忙碌的人,他们奔走在大街小巷,将电话线牵进千家万户。

“上世纪90年代末,邮电局放号的时候,来申请的用户甚至能排成一公里的‘长龙’;一个线务员一天要安装的用户从10年前的五六家能飙升到五六十家。”谈起当年安装固定电话的盛况,杨斌青印象极为深刻,等个一年半载才能顺利装上电话的家庭比比皆是。

申请安装电话的用户蜂拥而至,线务员从此就成了一项“苦力活”。一时间小巷里、马路边、水泥杆上到处都能看到他们忙碌的身影,最多的时候太原平均每天得安装1000多部电话。“一个线务员每天早上7点就到单位,忙到晚上八九点才能完工回家,很是辛苦。”杨斌青说。

曾在运城邮电局从事计费工作的王云玲,打得一手好算盘。“我打算盘的功力都是在上世纪90年代练出来的。那时电话费计费是用算盘算,一户一个账本,一个账本一米长,账本摞起来有一人高。我每天的工作就是计算每户的市话话费和长途话费各是多少,满楼道都是噼里啪啦的算盘声!”王云玲说,当年因为算盘打得好,多次被单位评为优秀员工。

上世纪90年代是通信行业质的飞跃的年代,最兴盛时,我省固定电话用户有八百万,电话号码由4位直升为7位。越来越多的家庭使用上了固定电话,人们在分别时从留地址逐渐改为留电话。

“现在我还清楚地记得我家那部红色的电话机,透明的圆形按键,墨绿色的数字号码,动听的铃声时时环绕在耳旁……我妈还专门找来一块小方巾做它的保护罩,生怕它遭受到尘土的袭击和阳光的暴晒,它是我家的重点保护对象。”80后的张丽说道,那时她逢人便说她家安装电话了,并把电话号码写在同学的电话簿上、回复笔友的信中,那种自豪感无以言表。

固定电话兴盛的同时,第一代即时通讯工具BP机也进入了公众视野,通过人工台传送文字信息的寻呼装置一时风靡全国,“有事call我”成为时代流行语。几乎和BP机同时兴起的,还有更昂贵的移动通讯设备——大哥大。“当时全省只有1万个800开头的大哥大号,用的是摩托罗拉的线和终端,所以资费很高,只有个体户才买得起,走到哪儿都把它拿在手里,觉得这是一种身份的象征。”王志文说道。

通信发展带动了固定电话五花八门的功能

从固定电话到智能手机,从电杆铜缆到光纤,进入21世纪,山西通讯行业进入了大发展时期,最直观的变化,就是通讯设施的轻便。“原来一盘电缆800米,需要好几十个人来抬,像抬长龙一样,一不小心就会人仰马翻。现在的光纤不一样了,也就筷子那么粗,一个人搭在肩上,就可以铺一公里。”杨斌青介绍,光纤的出现,线路的容量更大了,可以给更多的用户安装电话,同时各项费用也逐渐降低。

不仅如此,手机业务的快速发展,让固定电话开始扩展更多的人性化功能。最常用的就是“拨号上网”,电话线开通入网功能就能当成网线。多少人通过一根细细的电话线和世界在信息上实现共享,随时获得、发布这个世界最新的消息。然而弊端就是上网与打电话不能同时进行,上网无法打电话,打电话无法上网。因而当时如果谁家里电话打不通,多半是在网上冲浪。

当时的电视点播也是通过话费来收费的。能点的有很多:一首歌、一部动画片或者一段电影。“《灌篮高手》就是在点播台看完的!记得当时我每天放学一回家,就会点播看,好像是5块还是8块一集,我点了一个月,把电话费点爆了,然后吃了一顿‘皮带炒肉丝’!”1990年出生的程辰笑着回忆道,除了点播动画片,他还拿固话充QQ币用来开红钻、买QQ秀、玩游戏,后来被发现了被老爸一顿揍。

此外,当时的固定电话还有专门的声讯台,可以查询路线、高考分数等等,寂寞的人也能通过打收费电话聊天,听声讯小姐讲故事,堪比现在火遍全国的直播平台。

如今这些功能都可以随时随地在智能手机上实现了,固定电话已基本完成了它的历史使命,逐渐走下神坛。当今的固定电话,更多的是作为IP用于企业、公司通讯,而随着APP和公众号的兴盛,这个功能可能也会被逐渐代替。

80后武晓斌在2009年出国前给老妈买了部有答录功能的电话机,老妈特别喜欢。“老妈的自动应答好像只录给我一个人似的,每次打过电话去,都会放出老妈亲切的声音:晓斌啊,我现在不在家,不是去遛弯儿,就是去买菜了,一会儿就回来,听到嘟的一声,把你要说的话留下来好了。”每次听到这些,武晓斌总是满目泪光,仿佛妈妈就在身边嘱咐自己似的。

“我妈固执地认为,手机的辐射可以致脑瘤和各种恶性病变,所以没有特殊原因,她从不把手机带在身上。”武晓斌说,2014年,老妈突发心梗去世,人走得很快,没能见上最后一面。于是武晓斌留着老房子,留下了那部电话。“据说这座城市,每天有100部固话在消失。也许,总有一天它会像BP机、小灵通一样不知不觉地消失在人们的生活里。所以我总想把它保留得久一点,再久一点,让老妈的余温,尽可能久地停留在我心里。”

在这个智能手机、微信成为每个家庭通信主角的时代,固定电话已成为日常生活中的配角。或许配角的作用没有主角大,但他所传递的那份情今犹在。

“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”在即将到来的重阳节,你给家人打电话了吗?

(稿件来源:山西晚报)