摘要

《礼记》蕴含着丰富而深刻的生态伦理思想,其以“天地生物”为根源,强调“和以化生”的生态创生理念;“因时取物”的原则体现了对自然节律的尊重;“取用有节”的主张则凸显了对人性物欲的节制。这些思想为现代生态伦理学提供了重要的理论源泉,对解决当前的生态问题具有重要的启示意义。

一、引言

在当今时代,生态环境问题日益严峻,人们对生态伦理的关注也与日俱增。中国古代文化中蕴含着丰富的生态智慧,《礼记》作为儒家经典之一,其生态伦理思想具有独特的价值和意义。深入研究《礼记》中的生态伦理思想,不仅有助于我们更好地理解中国传统文化,也能为解决现代生态问题提供有益的借鉴。

二、《礼记》生态伦理思想的核心内容

2.1 天地生物:生态创生的根源

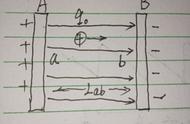

《礼记》认为“天地”是万物之母,一切皆由其“生生”而来。“天地和同,草木萌动”“和故百物皆化”,强调了“和”是万物化生的条件。天地之间的阴阳二气相互和合、感通,实现了生态系统的“生生大德”。如《礼记·乐记》中描述“天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百化兴焉”,将天地生物的过程描绘成一场壮丽的生命交响。

儒家深刻认识到生态系统是一个不断创生的系统,“天地”是生态系统中一切价值的源头。在“天人合一”理念下,人与万物一体同源,人应将整个天地万物看作与自己生命紧紧相连的共同体,对万物持有深切的仁爱与关怀。同时,《礼记》肯定了人在宇宙生态中的较高层次,但人仍从属于生态系统之整体,因此人在天地之中要尊重山川、动物、植物等,通过祭祀山林川泽等方式表达这种尊重与敬畏。

2.2 因时取物:顺应自然节律

《礼记》强调礼要符合时令,配合地的物产。人取用动植物要依据不同季节和地理环境,不违背自然原则。“天时有生也,地理有宜也”,一定时空条件下不适于生长的物产,君子不用来行礼。如“居山以鱼鳖为礼,居泽以鹿豕为礼,君子谓之不知礼”。

在取用动植物时,必须考量时间,不可以在生长期、繁衍期滥砍滥*。“树木以时伐焉,禽兽以时*焉”,否则就是不孝。《礼记·月令》中详细规定了不同季节的资源取用规则,如仲春之月“毋竭川泽,毋漉陂池,毋焚山林”,孟夏之月“毋伐大树”等。同时,天子、诸侯田猎也有严格的礼,不能斩尽*绝,竭泽而渔。这些规定体现了儒家以礼法保护生态资源的思想,包括禁止灭绝性砍伐、捕猎,保护幼小生命和重“时”等重要内容。

2.3 取用有节:节制人性物欲

儒家制定礼乐的目的不是为了满足人的*,而是让人返归“人道之正”。在生态保护方面,儒家的礼乐观念既遵从天地的生养之道,也出于对人性物欲进行节制的目的。先秦儒家认为生态资源是天地所赐,对其充满虔敬的感情。在年岁不好的时候,儒家对饮食等方面特别要求节制,以体恤“天地”生养万物之不易。

儒家并非人类中心主义者,主张生态系统存在客观内在价值。万物在被缔造的“生生”过程中,都被赋予了“形”与“性”,与人的内在价值本同出一源。因此,儒家对万物的关爱是基于其内在价值。同时,《礼记》中记载了很多灾害、疗救记忆的信息,反映了古代中国应对灾荒的经验和生态环保意识。儒家还提出了“耕三余一”等节约粮食、储备粮食以防灾的政策,体现了对生态资源的合理利用和对未来的忧患意识。

三、《礼记》生态伦理思想的现代启示

3.1 树立整体生态观

《礼记》的生态伦理思想是一种整体论、系统论的观念,强调天、地、人、神等诸多要素的相互关联。在现代社会,我们应树立整体生态观,认识到人类与自然是一个不可分割的整体。人类的活动不能仅仅从自身利益出发,而应考虑到整个生态系统的平衡和稳定。只有尊重自然、顺应自然,才能实现人与自然的和谐共生。

3.2 遵循自然节律

“因时取物”的思想提醒我们要遵循自然节律,合理利用自然资源。在开发和利用自然资源时,应充分考虑自然的生长周期和生态规律,避免过度开发和破坏。例如,在农业生产中,要根据季节和气候条件进行种植和养殖;在资源开采中,要制定科学合理的开采计划,确保资源的可持续利用。

3.3 节制人类*

“取用有节”的主张对于现代社会具有重要的警示意义。在消费主义盛行的今天,人类的*不断膨胀,对自然资源的需求也越来越大。我们应学习儒家对人性物欲的节制思想,树立正确的消费观念,倡导绿色消费和适度消费。减少不必要的消费和浪费,降低对环境的压力,实现经济发展与生态保护的良性互动。

3.4 加强生态立法和道德教育

《礼记》中很多主张在后世被纳入到律法中,对生态资源的保护起到了切实的作用。在现代社会,我们应加强生态立法,完善相关法律法规,加大对破坏生态环境行为的惩处力度。同时,要加强生态道德教育,提高人们的生态意识和道德水平,使保护生态环境成为每个人的自觉行动。

四、结论

《礼记》中的生态伦理思想是中国传统文化的瑰宝,其“天地生物”“因时取物”“取用有节”等思想体现了儒家对生态系统的深刻认识和尊重。在现代社会,我们应深入挖掘和传承这些思想,将其与现代生态伦理学相结合,为解决当前的生态问题提供有益的思路和方法。通过树立整体生态观、遵循自然节律、节制人类*和加强生态立法与道德教育等措施,实现人与自然的和谐共生,推动社会的可持续发展。

参考文献:郭齐勇《中国哲学通史(先秦篇)》

,