在生命的最后阶段,

甚至在死前三个月之久,

很多病人与他人的话语交流减少了,

心灵深处的活动增多了。

这是濒死的人的一种需要:

离开外在世界,与心灵对话。

(2)

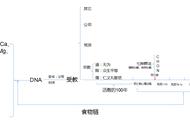

一项对100个晚期癌症病人的调查显示:死前一周,有56%的病人是清醒的,44%嗜睡,但没有一个处于无法交流的昏迷状态。

当进入死前最后6小时,清醒者仅占8%,42%处于嗜睡状态,一般人昏迷。所以,家属应抓紧与病人交流的合适时刻,不要等到最后而措手不及。

随着死亡的临近,病人的口腔肌肉变得松弛,呼吸时积聚在喉部或肺部的分泌物会发出咯咯的响声,医学上称为“死亡咆哮声”,使人听了很不舒服。

但此时用吸引器吸痰常常会失败,并给病人带来更大的痛苦。应将病人的身体翻向一侧,头枕的高一些,或用药物减少呼吸道分泌。

濒死的人在呼吸时还常常发出呜咽声或喉鸣声,此时可用一些止痛剂,使他能继续与家属交谈或安安静静地走向死亡。

没有证据表明缓解疼痛的药物会加速死亡。

听觉是最后消失的感觉。

所以,把你想说的话,告诉他吧,

即使他已经无法回应,但他依然听得到。

不想让病人听到的话,

即便在最后也不该随便说出口。

(3)

这几天,我一再地想——为什么,为什么直到现在,我才读到了这篇文章?

我的父母已先后去世,一直到他们生命的最后时光,我都没有能够读到这样的文章。我痛恨自己在无知中铸成大错。

所有的误解都基于一个前提:我们和临终者已经无法沟通,我们有太多的不甘和执念,我们的至亲已经无法讲出他们的心愿和需求,我们只好一意孤行。

但做这些正确的事,

其实只需要一点点起码的医学常识。

我想起在父亲临终前,我抓着父亲的手,他像山泉一样凉。我命令弟弟说:爸爸冷,快拿毯子!现在才知道,他其实并不冷,只是因为循环的血液量锐减,皮肤才变得又湿又冷。

而此时在他的感觉中,他的身体正在变轻,渐渐地漂浮、飞升…这时哪怕是一条丝巾,都会让他感觉到无法忍受的重压,更何况一条厚厚的毯子!

我想起直到父亲咽气,医生才拔下了连接在他身体上的所有的管子,输气管、输液管、心电图仪…同时我们觉得他几天几夜没进水进食,总是试图做些哪怕是完全徒劳的尝试。

母亲清早送来现榨的西瓜汁,装在有刻度的婴儿奶瓶里,我们姐弟每天都在交流着爸爸今天到底喝了多少水。

现在才知道,他其实并不饿。

那时候,

他已从病痛中解脱出来。

天很蓝风很轻,树很绿花很艳,

鸟在鸣水在流,

就像那些诗歌、童话里描述中的那样,

他已经准备好,去到另一个世界了。

这时,哪怕给病人输注一点点葡萄糖,都会抵消那种异常的欣快感,都会在他美丽的归途上,横出刀枪棍棒。

(4)

父亲是个沉默寡言的人,在最后谵妄状态中,却忽然变得喋喋不休,而且是满口的家乡话。我担心他离我而去,我想喊住他,他毫不理会。

现在才知道:那个时候,

他不是在于外界交流,

而是在他自己的心灵中。

当时的父亲,也许正在儿时的童趣中,

在意气风发的青春中,

在他一生念念不忘的美好往事中——

回现这一生所有的美好。

我们应该做的,只是静静地守着他,

千万千万不要走开。

临终者昏迷再深,也会有片刻的清醒,大概就是民间传说的回光返照吧,这时候,他必要找他最牵肠挂肚的人,不能让他失望而去。

我还记得父亲此生表达的最后愿望,是要拔去他鼻子上的氧气管。可是我们两个不孝子女是怎样地违拗了他的意愿啊,我和弟弟一人一边强按住他的手,直到他的手彻底绵软。

现在才知道,对于临终者,最大的仁慈和人道是避免不适当的、创伤性的治疗。

不分青红皂白地“不惜一切代价”抢救,

是多么的愚蠢和残忍!

最终,父亲走了。医生下了定论,护士过来作了最后的处理。一旁看热闹的病人和家属说:“你们这些儿子、女儿,快喊几声爸爸啊!”

可不知为什么,我竟然一点也哭喊不出来,弟弟也执拗地沉默着。

直到现在我才知道:

听觉是人死前最后消失的感觉,

爸爸没有听到我们的哭泣,

不知道他会高兴还是难过?

(5)

自从我们出生的那一刻起,就都要面临死亡。每一个人。

我明白。没有人能逃得开这最终的一课。只是现在才知道,大自然竟然把生命的最后时光安排得这样有人情味,这样合理,这样好,这样的自然而然。

是自作聪明的人横加干涉,

才让亲人的死亡,变得痛苦而又漫长。

一天上午,我突然发现我对面的同事泪流满面,一个50多岁的男人的失态让我诧异。

忙问他怎么了,他告诉我看了这篇文章,想起了他母亲临终前情形。他说就像上文描述的那样,觉得母亲冷了给她穿保暖的衣服,盖厚厚的被子,觉得母亲几天没有进食,不停给她输液。

他母亲很想回家,可他坚持让她住在医院。他自认为尽了孝心,可是没想到给她带来莫大的痛苦。