二、动静转化——切准解题"关键点"

"动点问题"的特点是静中有动、动中有静,因此,解决动点问题时,要引导学生通过动静结合的策略切准解题的关键点,以此达到高效解题之效。

1、在动中导静,找到特殊点动点问题

区别于其他问题的最大特点为"动",在平面的基础上增添了变量,因此学生要随着动点的变化在脑海中构建相应的思路,这一步对学生而言存在较高的难度。初中数学中的许多几何问题处于平面静态维度,思考方式并不复杂,动点问题同样以几何为基础,因此解决这类问题时应当参照普通几何问题以静制动,将不可控的动点问题转化为可以进行直接思考的静态问题教师要引导学生根据题目条件,在动点的变化中找到某一特殊位置,将看似复杂的动点问题转化成学生更容易理解的普通问题,引导学生在练习中提升解决问题的能力。

例如,有这样一道题:某数学兴趣小组利用大小不等、颜色各异的正方形硬纸片开展了一次活动,请认真阅读下面的探究片段,完成所提出的问题.

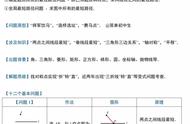

探究1:四边形ABCD是边长为1正方形,点E是边BC的中点,∠AEF=90°,且EF交正方形外角的平分线CF于点F,小明看到图(1)后,很快发现AE=EF,这需要证明AE与EF所在的两个三角形全等,但△ABE与△FCE显然不全等,考虑到点E是BC的中点,引条辅助线尝试就行了,随即小明写出了如下的证明过程:证明:取AB的中点H,连接EH,证明△AHE与△ECF全等即可.

探究2:小明继续探索,把条件"点E是边BC的中点"改为"点E是边BC上的任意一点",如图(2)其它条件不变,结论AE=EF是否成立呢?_____(填是或否)‚小明还想试试,把条件"点E是边BC的中点"改为"点E是边BC延长线上的任意一点",如图(3)其它条件不变,那么结论AE=EF是否还成立呢? _____ (填是或否),请你选择其中一种完成证明过程给小强看.

探究3:在探究2结论AE=EF成立的情况下,如图(4)所示的平面直角坐标系中,当点E滑动到BC上某处时(不含B、C),点F恰好落在直线y=﹣2x 3上,求此时点F的坐标.

【解答】探究1:证明:如图1,取AB的中点H,连接EH,

∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠B=∠BCD=90°,

∵AH=EC,∴BH=BE,∴∠BHE=45°,∠AHE=135°,

∵CF是正方形外角的平分线,∴∠ECF=135°,

∵∠AEF=90°,∠B=90°,∴∠BAE=∠CEF,

易证△HAE≌△CEF,∴AE=EF;

探究2:解:①结论:是.

理由:如图2,在AB上取点P,连接EP,

∵四边形ABCD是正方形,∴AB=BC,∠B=∠BCD=90°,

∵AP=EC,∴BP=BE,∴∠BPE=45°,∠APE=135°,

∵CF是正方形外角的平分线,∴∠ECF=135°,

∵∠AEF=90°,∠B=90°,

∴∠BAE=∠CEF,易证△PAE≌△CEF,∴AE=EF;

②结论:是.

理由:如图3,延长BA至H,使AH=CE,连接HE,

∵BA=BC,AH=CE,∴BH=BE,∴∠H=45°,

∵CF是正方形外角的平分线,∴∠ECF=45°,∴∠H=∠ECF,

∵∠AEF=90°,∠B=90°,∠HAE=∠B ∠BEA,∠CEF=∠AEF ∠BEA,

∴∠HAE=∠CEF,易证△HAE≌△CEF,∴AE=EF.

故答案为:是,是.