武梁祠西壁画像石上的东王公

武梁祠西壁画像石上的西王母

武梁祠东西山墙上的画像具有两个主要特征。首先,两处图画都作对称式设计,分别以身形硕大的西王母和东王公为视觉中心,再在两边配以向中心移动的神人异兽。第二,在这两幅图像中,除西王母和东王公外,其他神人和动物均被表现为侧面。

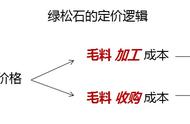

这种对称构图和正面的主神是各种宗教艺术表现神像最常见的特点。为了便于叙述,我把这种构图称作“偶像型",以与另一种我称之为“情节型的构图相区别和对照。“情节型”构图通常是非对称的,主要的人物总是被描绘成全侧面或四分之三面,而总是处于行动的状态中。这种图像一般以表现某个故事情节或生活中的状态为主题,因此可以称作是叙事性的。(以长沙出土的两幅最早人物肖像为例)与“偶像型”的画面不同,这类构图是自足和内向的,其内容的表现仅仅依赖于画面内的图像,观看这种“情节型”图像的人只是一个观者,而非参与者。

湖南长沙陈家大山出土的帛画

与以表现侧面人物为主的传统中国绘画不同,印度佛教艺术有着以对称构图表现宗教崇拜主题的悠久传统。这种构图原则是由图画主题本身所决定的,因为它的目标是要同时展现崇拜者和被崇拜者的偶像。以武梁祠为代表的偶像型构图方式来自印度佛教艺术,汉代艺术家在1世纪左右开始以这种方式表现西王母。其原因是在这个时候这位女神成为宗教崇拜的偶像,而且被等同于西方的神仙--佛陀。

本段摘自巫鸿《武梁祠》

洛神赋图

《洛神赋图》

《洛神赋图》旧传为魏晋时期的顾恺之根据曹植的同名诗篇《洛神赋》所作的人物故事手卷,此画描述了黄初四年曹植“从京域”而“归东藩”,偶遇仙女洛神,两人互传情愫后又因人神道殊,而不得不分开的无望之爱。是中国最早的爱情题材人物画。