教材中对文言诗文的注释,是学生语文学习的重要抓手,是理解文言诗文的桥梁。因此,文言诗文的注释,需要慎之又慎,任何细微的疏失,都可能给老师的教学,学生的学习造成很大的困扰。

本文仅以统编版八年级上册语文教材中的文言诗文为例,说说“当注不注”的问题。

【例一】

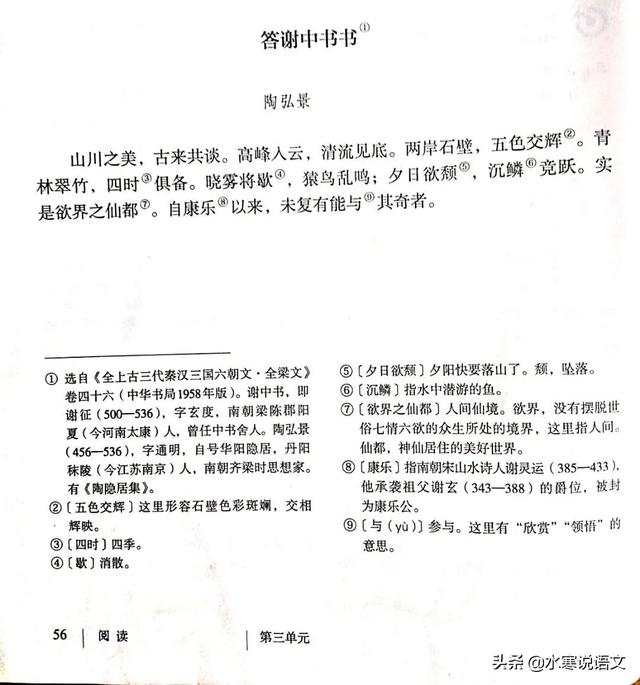

第三单元第11课,《短文二篇》中的《答谢中书书》一文,关于“自康乐以来,未复有能与其奇者”中的“康乐”有如下注释。(教材P56)

康乐:指南朝宋山水诗人谢灵运(385-433),他承袭祖父谢玄(343-388)的爵位,被封为康乐公。

在这一课的课后思考探究中,设计了这样的问题。

《答谢中书书》所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意。

这个言外之意是什么呢?学生在探究时不太容易找到抓手。其实应该从“康乐”入手,为什么不说“自秦始皇以来”,“自陶渊明以来”……而偏偏说“自康乐以来”呢?

显然,康乐是什么人值得探究,遗憾的是教材注释所给信息明显偏少,只解释了“康乐”是谁,但对这个人有什么特点,却言说甚少。

《资治通鉴》里记载康乐公谢灵运“好为山泽之游,穷幽极险”。《宋书·谢灵运列传》里描写他外出旅游“寻山陟岭,必造幽峻,岩障千重,莫不备尽”。

如果把这个资料补充到注释之中,是不是会更好呢?为什么我会建议补充这样一个资料呢?因为我受到了《桃花源记》中注释的启发。

在《桃花源记》(统编教材八年级下册)最末一段中,“南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。”教材对“刘子骥”的注释是《晋书·隐逸传》里说他“好游山泽。”

这个注释就非常好,因为看了这个注释,就可以揣摩陶渊明为什么偏偏要提刘子骥,而不提其他人,因为这个人“好游山泽”,所以,相当于用刘子骥给自己这个故事的真实性做了一个背书,更增添了文章的神秘色彩。

回到《答谢中书书》这一篇的注释,如果能够在关于“康乐”的注释中强调谢灵运也有“好游山泽”的特点,强调他是第一位全力创作山水诗的诗人,是不是对老师的教学,对学生的理解会更有帮助呢?

一旦有了这样更为明确的注释,学生比较容易想明白为什么偏偏要说“自康乐以来”,而不说“自其他的什么人以来”,原来这里作者有一种自比、自得的意味,追慕前贤的意思很明显。

也有一种“引诱”的意味,陶弘景大约是要对他的朋友谢中书表达这样一个意思:“你看,康乐公和我,都欣赏到这里的山水美景了,你是不是也要找机会来看看啊。不来会后悔的!”

【例二】

第三单元第13课,《唐诗五首》中《使至塞上》一诗,关于“胡天”和“燕然”两个词,均没有任何注释。(教材P61)

其中,“胡天”指北方的天空。“胡”是我国古代西北部民族的统称。这个在统编教材七年级上册《木兰诗》一课中,对“燕山胡骑鸣啾啾”中的“胡骑”有相关注释。

其实,在小学阶段就有陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》,“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”

大约是因为在七年级的《木兰诗》中有关于“胡”字的注释了,于是在《使至塞上》中就不再注释了。基于同一个原因,八年级上册第六单元的文言文《周亚夫军细柳》中的“以备胡”中的“胡”也没有注释。

不过,这个理由似乎又有一点儿说不过去。因为在统编九年级下册的《白雪歌送武判官归京》一诗中,对“胡天八月即飞雪”中的“胡天”就注释为“这里指塞北一带的天空”,对“胡琴琵琶与羌笛”中的“胡琴”就注释为“这里泛指西域的琴”。前面不注释,而后面却注释,难免让人觉得有一点儿奇怪。

“征蓬出汉塞,归雁入胡天。”从这两句诗可以判断出作者出使和写诗的时间,一定是春天,因为只有春天大雁才往北飞。注释“胡天”指“塞北的天空”,就显得尤为重要了。学生只要在了解基本的表层的信息之后,才能深入挖掘这两句诗更为丰富的意蕴。

《古诗十九首》中有名句:“胡马依北风,越鸟巢南枝。”“胡”“越”相对,“南”“北”相对,这两句诗比较有助于加深学生对“胡”字的理解性记忆。

“燕然”一词,在初中教材里,最早出现在统编教材七年级下册《邓稼先》一课中,文中有“碎首黄尘 燕然勒功 至今热血犹殷红”的语句,课下注释了“燕然勒功”这一典故。

“典出《后汉书•窦融传》。东汉大将窦宪追击北匈奴,出塞三千余里,至燕然山刻石记功。燕然,山名,即今蒙古国的杭爱山。勒功,刻石记功。”

也或许是因为这个原因,八年级上册的《使至塞上》“都护在燕然”,以及九年级下册的《渔家傲》“燕然未勒归无计”均未对“燕然”再注释。

不过,为了老师教学和学生学习的方便,我个人倒是建议对这样的关键词可以反复注释。要不然学生可能很难在学习过程中将这些内容串联起来。反复注释可以起到“温故而知新”的作用。通常一本书的注释,还会对之后重复出现的某个重点字词注释参见前面的某某注释,何况教材是分册的呢。

如果对“都护在燕然”中的“燕然”作注,就有助于学生理解为什么用“燕然”代指前线,也有助于老师引导学生理解,为什么前线的说法有很多,却偏偏用“燕然”来指代。原来王维这个用典别具匠心,一下子就把前线将军的英明神武的形象突出出来了。

【例三】

第三单元课外古诗文诵读部分关于《梁甫行》的注释。(教材P72)

就题目“梁甫行”,教材只是注释了“梁甫,泰山下的一座小山”。这个题目和诗歌内容是什么关系?“行”又是什么意思,都没有注释。

这个注释的“当注不注”,很容易让人误解。

通常以为题目要概括诗作内容,或者至少和诗作紧密联系,因此,会让人误以为这首诗就是曹植在“梁甫”所作。另外“行”我们现在通常理解是“走”,也有“游”之意。由此,“梁甫行”就很可能被误解为是曹植来梁甫一游之后的诗作。而教材中关于这首诗的解读,又看不出和“梁甫”有什么太大关系,这就难免让人心生疑惑。

林庚、冯沅君主编的《历代诗歌选》,关于“梁甫行”这个诗题有这样的注释:

“泰山梁甫行”,一作梁甫行。乐府相和歌瑟调曲名。“梁甫”,泰山附近山名,传说泰山和梁甫都是鬼魂归聚之地。这诗与原题无关,写边海人民的贫困生活。

原来,“梁甫行”是乐府旧题。“行”是一种乐府和古诗的体裁。比如,《长歌行》《短歌行》《饮马长城窟行》等。

事实上,教材中的这首诗选自《曹植集校注》,这本书的注释引经据典对“梁甫行”这个题目的来龙去脉做了一些梳理之后,校注者明确说明这首诗是“曹植采用山东地区民歌的形式,描述百姓的艰辛生活。”

类似于“梁甫行”这样容易望文生义的题目,在教材中最好还是注释得更明确一些为好,不能过于简略,丢掉了很多必不可少的信息,就容易引发学生的误解。

【例四】

第六单元第25课,《诗词五首》中的《春望》一诗,对“国破山河在,城春草木深”中的“城”作了注释,指“长安城,当时被叛军占领。”但对“国”字却没有任何注释。(教材P139)

事实上,这个“国”字很重要。一般通常意义上理解是“国”是“国家”,但是,“国”还有“国都”之意义。“国破山河在”中的“国”正与后一句中的“城春草木深”中的“城”相对,指的是国都,具体而言,就是指长安城。

在统编九年级上册的《岳阳楼记》中,“去国怀乡,忧谗畏讥”中的“国”也是指“国都”。但这里的“国”就作了明确的注释,这又是一个前面不注释,而后面注释了的情况。

类似于像“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”(陆游《十一月四日风雨大作》),“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”这样的诗句中,“国”因为就是通常意义理解的国家,所以就不必注释,而类似于“红豆生南国,春来发几枝”(王维《相思》)中的“国”就有注释的必要,因为这里的“国”不是国家之意,也不是国都之意,而是“地域”的意思。“南国”就是南方。

一词多义是文言学习中的一个重点,也是一个难点。学生很容易用现代汉语的常见义去套用理解文言诗文中字词。有些时候明明理解出现偏差了,还不容易发现。对这样的一些词语就很有必要作出明确的注释。

【例五】

第三单元课外古诗文诵读部分关于《赠从弟(其二)》的注释。(教材P72)

其中“风声一何劲”的“劲”有必要注释,而且应该标注字音,这里的“劲”当读为“jìng”,而不读为jìn。

“劲jìng”的本义是强有力,比如:“疾风知劲草,板荡识诚臣。”,“风声一何盛,松枝一何劲”中的“劲”因为是用来描述松枝的,所以可以理解为“坚韧”,取不同意思的有“风劲角弓鸣,将军猎渭城。”(王维《观猎》),意为“猛烈”。

第三单元第10课,《三峡》中,关于“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”一句,只注释了“巴东”,而没有注释“裳”。(教材P55)

这里的“裳”应该有注释,尤其应该标注读音为cháng。“裳cháng”指古人穿的下衣,类似于今天的裙子,男女都能穿。《诗经•邶风•绿衣》:“绿衣黄裳”。而“衣”则是“上衣”,两者有区别。

当然, “猿鸣三声泪沾裳”这句中的“裳”,就是泛指衣服。那为什么还要注释呢?是因为很多学生会误读该字字音为shang,其实,只有在合成词“衣裳”中才读为轻声shang。

以上两个主要关于读音的问题,因为汉字是音形义的结合体。假如字形相同,但是如果读音不同,那么意思一定不同,这样的意识要让学生树立起来。因此,在文言诗文中出现一字多音,尤其在容易和现代汉语弄混的情况下,就有必要做一些注释。

以上这些例子,从注释角度来说,教材“当注不注”,肯定很不应该。作为教材和学生之间的“中介”,老师在讲课的过程中,不能当讲不讲,要把这些内容补充进去,让学生建立起一个系统的知识框架。

当然教材编写是一个极为复杂的系统工程,我辈无缘参与其中,所以,并不能完全知晓背后的一些编写标准。但是,作为一线教师,则在实际的教育教学中发现教材中存在的一些问题,而这些问题又是老师和学生必须要面对的不可回避的真问题。

欢迎同行们补充各种类似的问题,我也会对此做进一步的整理研究,将来有机会提供给教材编写者,供他们在修订教材时参考,也算是为推动教育进步,尽一份一线教师的微薄之力。

,