来源:环球时报-环球网

【环球时报-环球网报道 记者 樊巍 单劼 林小艺 胡雨薇】“青春孕育无限希望,青年创造美好明天。一个民族只有寄望青春、永葆青春,才能兴旺发达。”在新中国的不同历史时期,中国青年成长的环境、面临的机遇也不尽相同,“青年的命运,从来都同时代紧密相连”。然而,始终没有改变的是,中国青年在民族复兴的征程中始终扮演着排头兵的角色。他们不负青春、不负韶华、不负时代。

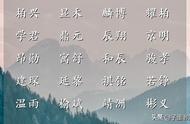

今年正值中国共青团成立100周年。《环球时报》近日采访多位不同年代出生的中国人,从他们分享的青春岁月中的特殊经历,看到不同时代中国年轻人所怀揣的梦想和激情。

“登山让我感到命运掌握在自己手里”

不同于很多人朝气蓬勃、充满希望的青春,今年73岁的夏伯渝是一名双腿截肢攀登者。用他自己的话说,在他正当壮年时,“身体就已经进入了倒计时,多次与死神打交道”。

夏伯渝

26岁登珠峰时失去双腿,43 年间4 次冲击珠峰失败,最终在69岁完成自己的梦想——成为中国无腿成功登顶珠峰的第一人,并在2022年北京冬残奥会成为第一棒火炬手…夏伯渝用他的整个青春和人生践行了勇攀高峰的理想信念。

1975年5月,夏伯渝作为中国登山队的队员,第一次向从北坡冲刺珠峰登顶,和队友在海拔8600米一处几乎垂直的峭壁凭人力架设起一架金属梯。这架金属梯有一个响亮的名字:“中国梯”。在三十三年中,这架金属梯一共帮助了1300多名来自世界各地的登山者实现了自己的珠峰梦。

“第一架‘中国梯’并不是金属梯,而是中国第一代登山运动员用血肉之躯搭成的人梯。”夏伯渝告诉《环球时报》记者。

然而,正是在这次登顶过程中,夏伯渝因把自己的睡袋让给队友,导致双小腿严重冻伤被截肢。当他躺在病房里等待截肢的时候,他的9名队友成功登上了珠峰,并精确测得珠峰海拔高度为8848.13米,获得国际社会的广泛认可。

当时的夏伯渝既为中国登山队取得突破性成就而感到高兴,又为自己感到遗憾,正值青春的他,难道人生就此幻灭了吗?

夏伯渝用实际行动告诉世人,他并不服输。

消沉了近一年后,一位外国的假肢专家告诉夏伯渝:安上假肢之后不仅可以像正常人一样生活,还可以再登山。正是这句话重燃了夏伯渝对生活的希望。

“从此以后,登珠峰就成了我人生的一个奋斗目标。就好像憋着一股气似的,我要通过登顶珠峰,来证明我的价值。”

为了实现这个梦想,夏伯渝每天早上五点起床,按计划训练。因为安假肢后运动量太大,双腿疮口一直不愈合。1993年,47岁的夏伯渝又患上了淋巴癌。“那时我也不知道自己还能活几天,但我从来没有对自己失去信心,我告诉自己,只要活一天,就要为我的梦想去奋斗,去拼搏。在梦想没有实现的时候,我不能就这么倒下。现在二十多年过去了,我的癌症得到了控制,没有复发。”

病痛和训练的辛苦没能阻止这位攀登者的脚步。在四十三年中,夏伯渝5次挑战世界之巅,最终在2018年5月14日成功登顶,成为世界上成功登顶珠峰的最年长双腿截肢登山者。

夏伯渝

“都说无限风光在险峰,我在攀登过程中并不能去欣赏风景,因为我需要低头看路,依靠假肢攀登走稳每一步。登山对我而言最大的慰藉就是让我感受到我的命运掌握在自己的手里。”夏伯渝说。

夏伯渝指出,随着中国综合国力的发展,中国在登山事业上的发展也取得了巨大的进步和突破。现在攀登珠峰比过去容易很多,不管是天气预报的精度还是装备器械的更新升级,都极大保障了攀登珠峰的安全性和成功率。更重要的是,中国有一批又一批的年轻人在不断努力去为这项事业、为中国理想而挑战自我,追求新的“巅峰”。

“青年是建设祖国和发展祖国最重要的中坚力量之一。不同时代的中国年轻人有着不同价值观,但骨子里敢于冒险奋斗,不断进取的精神没有发生变化,这也是推动中国快速发展的主要动力。”夏伯渝说。

“在对国家和社会美好期待的同时踏实提升自己”

对茅盾文学奖史上最年轻的获得者、著名藏族作家阿来而言,他人生起航的节点是1977年听到恢复高考的消息那一刻。

茅盾文学奖史上最年轻的获得者、著名藏族作家阿来

“我庆幸我能够在青年时代有机会重新走进知识的世界。”阿来告诉《环球时报》记者。

1977年,由于文化大革命的冲击而中断了十年的中国高考制度得以恢复,全国约有570多万年龄参差不齐的青年参加高考。从此之后,尊重知识、尊重人才的价值观和社会风尚在中国社会重新形成,高考成为每年百万国人破除年龄、婚否、出身限制,逆转命运的一个重要机会。

1959年,阿来出生于四川阿坝藏族羌族自治州马尔康市一个有20多户人家的小山寨。1973年,初中毕业后,阿来回乡务农。在他的青少年时期,生活的贫困、文化的落后、环境的闭塞和对外部世界的向往,让阿来做梦都想离开故乡,但想尽各种办法后,却又像宿命一样,始终无法逃离。

“准备参加高考时,我在一个建筑工地打工。半夜下班后,我借了自行车和手电筒,骑了一夜去县城参加高考。高考结果出来后,我又每天徒步走一小时去当地邮局等待,就在自己以为希望要落空的那一刻,我终于盼到了录取通知书。”

进入大学后,沉浸在知识海洋里的阿来变得更加豁达,他决重新认识故乡,用徒步的方式丈量康巴大地,寻回失落在民间的集体记忆。最终,他通过了自己的成名作《尘埃落定》一书“与故乡达成了和解”。

多年来,阿来的文学作品致力讲述的不仅仅是川属藏民独特的坎坷命运、精神传奇,还有他对这块他热爱的土地未来命运的反思。

就像《新时代的中国青年》中所说那样,几十年来中国支撑青年发展的物质条件显著改善,青年精神文化生活更加丰富多彩,这种变化在藏区更加明显和深刻。过去陈腐的、保守的、落后的糟粕受到了先进文化的冲击,藏族青年在不断自我思索的过程中逐渐构建起文化共同体和国家共同体的概念。

“这其中教育的力量功不可没,正是教育的发展塑造和成就了藏族青年和中国青年。”阿来说。

阿来指出,每个时代的青年都有着不同的使命担当。在一百年多前的新文化运动种,一群年轻的作家和学生引导了中国文化乃至社会的空前变革。在今天的和平年代里,中国青年所发挥的力量也不应该减少。

“每一个人都是社会的有机部分,当代年轻人需要对这个国家和社会有一个美好的期待,踏踏实实提升自己,忠诚于自己的值守,热爱自己的职业和追求,从中发现美,找到自己和时代的‘共鸣’。”阿来说。

“我见证了中国从落后者成长为先驱者”

荣获2022年第26届中国青年五四奖章的青年女科学家马瑜婷成长于中国的腾飞时代。努力追赶与国外科研差距的经历,让她对自己这一代人的使命和担当有了更加深刻的认识。

青年女科学家马瑜婷

出生于1984年的马瑜婷现任中国医科院苏州系统医学研究所所长助理、免疫平台主任,她和她的团队致力于解析精神压力导致的神经内分泌系统与免疫系统之间的对话机制,以及其对免疫治疗、化疗结局的影响,这为转化医学研究及原研药物开发提供潜在新靶点。

“生命如此宝贵,癌症却又如此可怕。面对癌症带来的治疗难题,我们别无选择,只能用勇气、智慧和勤奋来面对挑战。我们将逐步通过扎实的科研,为癌症患者及其家庭带来更多的治疗选择和生的希望,这就是我们存在的价值。” 马瑜婷称。

她在这一研究领域已经深耕十余年,在国际肿瘤免疫期刊上发表50余篇具有重要影响力的论文,论文被引用次数已超过6900次。她还曾获得中国青年女科学家奖、中国肿瘤青年科学家奖、法国科德利耶青年学者奖等,获得了学术界的高度认可。在谈及自己获得的成就和个人理想时,马瑜婷表现出科学家脚踏实地的务实精神。

“决定投身医学科研工作,就必须拥有求真求实的心态,必须时刻保持专注。在年复一年充满挑战的工作中,我们需要磨练自己的技能,持之以恒,并保持开放的心态,最终才能取得具有价值的科研突破。” 马瑜婷称。

“在我小的时候,我更喜欢被称赞为‘聪明’的孩子,而不是‘漂亮’的女孩。”马瑜婷告诉《环球时报》记者,她的小学老师曾经因为她强烈的好奇心而称她是一个“满头问号的女孩”。在儿时的记忆里,充满了她弄脏双手也要去解开心中谜团的画面。而她所从事的研究工作恰恰可以满足她对“科研之美”的渴望,她热爱并且享受这一切。

看到自己的科研成果随着中国国力和经济发展而同步增多,马瑜婷感到很幸运。“2008年北京奥运会结束,我就前往巴黎攻读博士学位。那时我已经深刻感觉到,中国已然崛起,并在世界舞台上站稳脚跟,这为广大青年出国留学创造了良好的条件。同时,我也欣喜地看到,从事免疫学研究的中国科学家越来越多,” 马瑜婷告诉《环球时报》记者。

那时,马瑜婷的梦想是向世界一流科学家学习,从国外免疫学领域最新研究成果中汲取灵感,带着更多知识和技能回到祖国。2015年,马瑜婷放弃国外优越的科研条件,加入苏州系统医学研究所。那一刻,她决心将自己的研究方向与国家的重大科学计划相结合。

如今,马瑜婷及其团队开创性的研究成果在海内外引起了广泛关注。“我们见证了中国从一个软硬件设施都比较落后的参与者,成长为在一些科研领域与国外并跑甚至处于领先地位的先驱者。作为一名中国科学家,我感到无比幸运和自豪。” 马瑜婷称。

马瑜婷称,现在是肿瘤免疫研究的黄金时代,中国需要实现高水平的科技自主创新,打破在医药领域遭遇的技术瓶颈和海外制药厂商的垄断。“我相信通过加大对医学科研经费以及尖端的软硬件设施等方面投入,以及对高素质的科研人员和医务工作者的培养,我们一定能早日实现健康领域的中国梦。” 马瑜婷称。

据马瑜婷称,她带领的团队整体非常年轻,团队中的大部分硕士或博士都是90后,而这正是他们最大的资本。这名“80后”对未来充满信心。“每个人都有自己的价值,每个人都有自己独特的优势,我非常看好中国新的青年一代,他们虽然有时看起来好像漫不经心,但在真正到了国家危难之际,或是在紧急关头,我们总能看到他们所散发出的让人感动的闪光点。我们对这个社会、国家和世界都充满希望。”

,