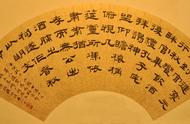

在遇到两竖并立的字形时,隶书往往将左竖画发挥成弯尾状以求得变化,典型的如“门”字类字形。弯尾竖上半段写如竖,在中部或尾部才向左弯出,其形态又有种种变化。

左右结构中左侧的竖画也多写成弯尾竖,如报、扶、德等字;四行是中心竖画发挥为弯尾竖的字例。

这种弯尾竖在后来的楷书中有的回归为竖;有的变化为撇;有的则演化为竖钩,因此不能从楷书的角度推想隶书的写法。

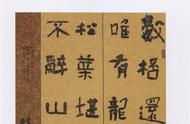

撇画有主副之分,主笔撇画又可分为斜撇、直撇两大类。斜撇起笔即向左斜出,体态修长飘逸,成为隶书的典型笔画之一。直撇的字例,其形态与弯尾竖犬致相同,先直下再左斜。撇画起笔要藏锋,结笔多回锋。

带钩尾的撇画在收笔时笔锋回转挑出。撇画为副笔,不作大的发挥变化。多个撇画组合使用时,主次变化不明显,其倾斜方向大致相近,有一种秩序感。

捺画也是隶书中的典型笔画之一。主笔捺画有斜、平之分,斜捺如第二行字例,起笔即向右斜下,平捺体势稍平,多使用在走车及心底一类的字形中。

捺画书写时要注意笔的提按变化,结笔出锋要略缓,锋尖不能太尖锐。副笔捺画则表现为有形无势,不作大的发挥变化。

严格地讲,隶书中没有典型的钩画,如转、时、弟等字仅在收笔时略微弯出变化,而大多字例都写如弯竖。

曹全碑中立刀旁最有钩的特征,其取势较平,与竖画相接近于直角,出锋不宜太快,锋角不宜尖锐。像“民"字类的挑钩,可以分作两笔写出,典型的如“氏” 的写法。