黄河是中华民族的母亲河。中华文明发源于黄河流域。那时候还没有黄土高原,雨量充沛森林茂密,人口逐水草而居,创造了灿烂的文明。那时候的南方瘴气很多,不适合生存,北方气候温和,条件很好。

由于气候变化和战乱破坏,人口逐渐南迁,长江流域也逐渐发展了起来。唐宋以后,江南越来越宜居,成了有名的鱼米之乡,北方越来越荒凉,兵荒马乱,天苍苍,野茫茫,黄沙满天飞起来。

环境气候也有一定的可逆性。比如现在的植树造林工程,通过几十年的植树种草,塑料地板分析能把毛素乌沙漠变成水草丰茂的塞北江南。现在的黄土高原被逐步得到治理,听说陕南的森林覆盖率达到百分之四五十,陕北的差一点,也达到20%以上。相信不久的将来,北方也会越来越宜居。

古代人生产力比较低。武侠剧里面那些才子佳人们不会考虑这些问题。地主阶级肯定过的比较好,不考虑种地的问题啊。一般的农民就不好过了,一亩地产三四百斤粮食,算不错了,一家人能种几十亩地,还要交地租,到哪都不好过。

黄土高原尽管气候干旱、土壤贫瘠,却始终都有人类居住,数百万年来,中国的古代先民们一直都在这块土地上繁衍生息。为了挑战缺水困境,改善生活条件,他们充分发挥聪明才智,想出了很多行之有效的好办法。概括起来,古人解决黄土高原上的缺水问题,主要采取了三项措施,即:挖涝池、住窑洞和修梯田。

去过陕西关中的人都会对当地遍布各个村庄的涝池赞不绝口,甚至会发出“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”的感慨。的确,在干旱地区能随处找到这种常备水源地,实属不易,这正是古人智慧的结晶。涝池是黄土高原地区特有的利用地表径流而形成的蓄水工程,通常每个村庄都会在低洼处选址,修建一个涝池,以备干旱季节的生活用水所需。

窑洞,是黄土高原特有的民居类型,通常依坡而建,具有冬暖夏凉、防风固沙的特点。由于建造窑洞不需要使用木材,特别适合干旱少雨、缺少树木的黄土高原人民住用。此外,窑洞只有一面通风朝阳,这种构造便于减少水分流失,可有效缓解用水困难。

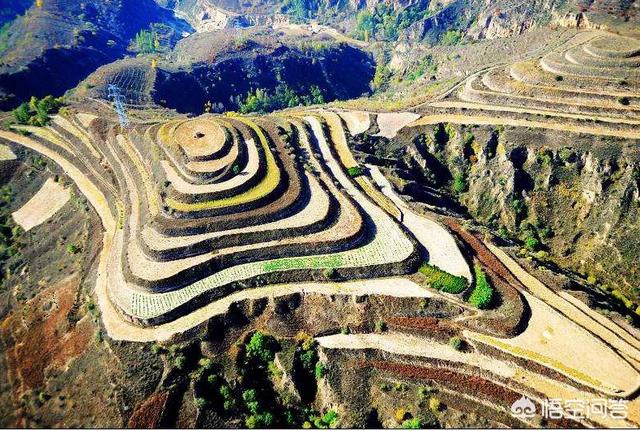

梯田,是黄土高原农民从古至今一直延续下来的土地耕种形式,依据地势开垦农田,形成阶梯分布的旱地农作物耕地。可充分利用有限的水资源,采用由高到低、逐层灌溉的方法,有效避免水资源浪费。

这么说吧,商朝甲骨文里有大象的“象”。那时候的气候条件比现在好得多。森林占比高。适宜生存。后来气候逐渐恶化,另外人口众多,战乱频繁导致大量树木被伐,也加快了水土流失,地上河的危害越来越大。

作为中华民族四大文明发源地之一的地方,现在干旱,不代表以前干旱。或许就是因为地壳运动,导致该区域海拔增高,各个江河水域不能爬到该地区,最后无奈,跟它打了个招呼,走了!!