顾农,扬州大学中文系教授(已退休),著有《建安文学史》《魏晋文章新探》《文选与文心》《花间派词传》《听箫楼五记》等。

我这一生全都是在学校里度过的,先当学生,后做教师,无非是读书、教书、写书;退休以后,课是不上了,于是生活内容便剩下另外的两项。写书是支出,读书是收入。有收入、收入多,当然是更愉快的事情。

杜甫说“读书破万卷,下笔如有神”,我读的书有没有万卷,没有统计过。古人的书,一卷其实没有多少字,老子《道德经》五千言,长度相当于现在一篇随笔,《论语》长多了,也远不及现在一篇博士论文的篇幅。多读书不难,要读“破”就不容易了。

青年时代我认真读过几部书,读“破”了没有,不敢讲,终身受益,则是不会忘却的。

刘师培《中国中古文学史讲义》

一部是刘师培先生的《中国中古文学史讲义》。

刘师培出身于学术名门,早年参加过同盟会和光复会,可是1909年回国以后却跑到两江总督端方手下去效劳,辛亥以后,又先后任阎锡山的高级顾问、袁世凯的“筹安会”理事,总之是从革命走向了反动。但他学问也实在太大,当局允许他在不过问政治的前提下从事教学和研究,1917年起任北京大学教授,可惜身体太差,很快就在1919年11月溘然长逝了。

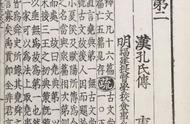

我无意中买到了刘氏《中古文学史》的初印本,油光纸竖排铅印,“中华民国九年(1920)六月”初版,凡五十四页,定价大洋四角,北京大学出版部印刷发行。封面及书口皆题“中古文学史”,而正文第一页则题“中国中古文学史讲义”。

1928年2月24日鲁迅先生复台静农信中说:“中国文学史略,大概未必编的了,也说不出大纲来。我看过已刊的书,无一册好,只有刘申叔的《中古文学史》,倒要算好的,可惜错字多。”此前1927年夏他在广州讲《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,特别声明说:“辑录关于这时代的文学评论,有刘师培的《中国中古文学史》,这本书是北大的讲义,刘先生已死,此书由北大出版”;又说:“我今天所讲,倘若刘先生书里已详的,我就略一点;反之,刘先生所略的,我就较详一点。”这些都是非常之高的评价。

我学生时代常常到海淀街上的旧书店去买便宜书,偶尔也到琉璃厂的旧书店去“见识见识”,可惜那里的书比较贵,只买过很少几本,其中最为珍爱的就是这部初印本的刘氏《中国中古文学史讲义》。记得当时无意中从乱书丛里翻得这么一部四十年前老学长们用的讲义,虽然定价稍贵一点,但没有多犹豫,当即拿下。因为那时我正在北京大学中文系文学专业读二年级,而这部书正是当年为“国文门二年级”上课用的讲义。

读过此书后,我就下决心以研究中古文学为己任。后来做毕业论文,我选了《文心雕龙》作为论题。很多年以后,我终于写成了一部自己的《中国中古文学史》,近期将由凤凰出版社印行,用了与刘书同样的书名,则是听从了出版社的意见。

为了写出新的中古文学史,我做了大量的准备工作,写了大批论文札记,先后出版了《魏晋文章新探》《文选论丛》《建安文学史》《从孔融到陶渊明——汉末三国两晋文学史论衡》等书。回顾当初的动力和机缘,同学生时代那一次偶然获得《中国中古文学史讲义》一书,然后就耽读久之,确实很有些关系。

讲义作者刘师培的籍贯在仪征,我的家乡泰州过去也属于同一个扬州府(后来很晚的时候才独立而为大市),用老话来说,应是扬州老乡,当年我下决心也来研究中古文学,跟这一点同乡之谊很有些关系。按自清代乾嘉以来,扬州地区学术相当繁荣,道光以后继续向前发展,形成一大流派,即所谓扬州学派。该派讲究求实创新,兼顾宏观微观,且能吸收海外新知,在学术史上具有相当高的地位。刘师培为该派重要传人,李详《药裹慵谈》卷三《论扬州学派》历述该派源流,有道是:“光绪以来,唯仪征刘氏,尚守先人矩蒦,其余五县两州,未能有奋自树立,毅然以前辈为师者,盖骛于功令文字,冀其速化,为书院院长者,率多巧宦隳官,据为窟穴,本无学术,不知提倡,谬种流传,递扇无已,禄利之途广,苟简之习成,凌夷衰微,遂有今日不绝如线之势……追念扬州学派,昔为人所颂者,今且一蹶不振,前贤可伤,后者难继,余综其始末陈之,未尝不为之长太息也。”然则刘师培可谓扬州学派之后劲,而李详则力求其复兴者也。扬州学派亟需后起之人,笔者不敏,有志于此,所以几十年来不断努力,终于写出了《中国中古文学史》的全文,凡一百余万言。我学生时代的一个学术大梦,到古稀之后总算是做成了。不知成败得失如何,希望读者多加批评。

余冠英先生的几部书

在扬州籍学者中还有一位我极其钦佩的前辈学者是余冠英先生。他的几部书对我影响也很大。

余先生学生时代喜欢创作,常用“灌婴”等笔名发表散文、小品和新诗,引起了文坛的注意。吴组缃认为他是最能代表清华园文风的作家,说他的委婉冲淡处近于朱自清,轻快趣味处像周作人、俞平伯,而纤巧绮丽处则是他自己的。1931年他从清华大学毕业,留校任教,此后一直专门从事古代文学的教学和研究,1945年起任教授,1952年院系调整后,调北京大学文学研究所即后来的社科院文学研究所为研究员,一度任副所长兼学术委员会主任。

余先生的著作有《汉魏六朝诗论丛》《古代文学杂论》两本论文集,上世纪六十年代主持编撰了文学研究所三卷本的《中国文学史》,是全书的总负责人和上古至隋这一部分的主编。新时期以来,又担任十四卷本《中国文学通史》的主编(后因年高多病改任首席顾问)。这两套文学史乃是当代中国古典文学研究领域中具有里程碑意义的重大成果。由社科院文学研究所集体编撰的《唐诗选》也是在他主持下进行的。

但是更为一般读者所知、我读得也比较认真的是由余冠英先生个人署名的几本古代诗歌选本:《诗经选》(后将曾经单行的《诗经选译》一书并入)《乐府诗选》《三曹诗选》和《汉魏六朝诗选》。这些书原先都是人民文学出版社在上世纪五十年代陆续出版的;现在有中华书局2012年的新印本,均以余先生生前的最后修订本为底本。

在这几部书中,《乐府诗选》是解放后最早出版的古代文学作品选读本,书中出于余先生研究心得的新意很多,行文深入浅出,是公认的经典性选注本。余先生不是一般的选家,而是胸罗全局、见识极高的文学史家,几部诗选的序言都高屋建瓴,极其精彩,而其注释既每多新意,又平易通达,引人入胜,有口皆碑,被引用的频率很高。余先生将古老的《诗经》翻译成白话文,水平同样大大高于流俗。他本来就是诗人,又是《诗经》专家,遂能做到以诗译诗,以歌谣译歌谣,不仅译得很准确,而且词汇、句法皆取自口语,念起来上口,听上去顺耳,达到一种“化境”。这是非常难能可贵的。

如果我们把《诗经选》《诗经选译》《乐府诗选》《三曹诗选》《汉魏六朝诗选》《唐诗选》整个地通读一过,把入选作品读懂,并能理解余先生的有关议论,那么我们就算是把中国文学的一半弄清楚了。

我学生时代曾得到过余冠英先生的指教,一直深为感激(详见顾农《追怀余冠英先生》一文,载《听箫楼五记》,东南大学出版社,2004)。认真读他的遗著则是对他最好的纪念。因为注意学习余先生的榜样,我也做过两本古代诗歌的注释本(《花间派词传》《高适岑参集》),又写过若干诗歌赏析的文章。

青年时代认真读过的书,很容易成为此后工作的标杆。

《鲁迅全集》

我终身受益的书还有一部《鲁迅全集》。

本来我从大二时起,就一心想搞古代文学,特别是中古这一段。鲁迅的作品当然也读过若干,但读得很不全,那时有人民文学出版社出的十卷本《鲁迅全集》,又有一种也是十卷的《鲁迅译文集》,都翻阅过,没有打算全读,时间不够。

可是当我们快要毕业的时候,“文化大革命”开始了,我们不能毕业,得“留校闹革命”,于是写大字报,搞大串连,昏头昏脑地忙了小半年。后来渐渐发现,我们对于国家大事其实并不怎么了解,什么“复辟”呀,“阴谋”呀,究竟是怎么回事,都说不清楚。于是另外找点同革命有关的事情做做。当时流行一种《鲁迅语录》,忘了是什么组织编印的了,到处散发,其实编得很不行,体例混乱,字句多误,而且有时竟然把鲁迅引用的别人的话也当作鲁迅的语录。我们几个同学觉得,这还不如由我们来编,总会高明一点吧。说干就干,立即组织班子,分卷采辑,分类编纂,不到一个月,我们的《鲁迅语录》就出台了。记得当时得到北大印刷厂的全力支持,印得相当讲究,64开精装本,有点像*语录的样子,只是封面不用红色,以示区别。

当时是许多人分工合作进行的,我也在其中,大约因为参与统稿的关系,读《全集》和《译文集》这两部大书更得仔细一些。可惜那时大家都在想借用鲁迅的语录来配合眼下的形势,走的是汉儒今文经学的路子。那些语录所包含的微言大义,大家都有所考虑,只是没有写成注疏罢了。

这本语录没有多少影响,那时风云变幻,事出多门,小书印刷出来、分送出去以后也就拉倒。稍后我们终于等到毕业证书,立刻滚出北京,分别到各处的穷乡僻壤去接受工农兵的再教育去了。

我当时就开始教书,鲁迅研究从此成了我学术工作的一个副中心,对于鲁迅的理解则前后发生许多变化,研究的路径也渐渐近于古文学派。这方面的工作一直坚持到现在,除了单篇文章包括收入某些随笔集的以外,出过一本《与鲁迅有关》(凤凰出版社,2014)的专集,还有一本《诗人鲁迅》,还在校对中,今年内或可望面世。

终身受益的书虽然是不多的几本,也已经够我受用的了。骥老伏枥以后,恐怕写不出多少东西来了,读书则当然会继续下去,还有许多好书没有好好读呢。

顾农

,