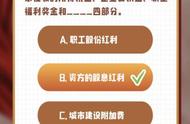

定息是指在公私合营时期,不论企业盈亏情况如何,依照固定的息率,国家按季付给私股*的股息。新中国成立后,国家对公私合营企业私股*的股息红利分配,主要采取了三种办法:一是1952年以前参照《私营企业暂行条例》的规定,二是1953年至1955年的“四马分肥”,三是1956年开始的定息。定息从1956年1月1日开始发放,到1966年9月停发,年息统一规定为5厘,即年息5%。

关于公私合营企业定息问题的研究,在20世纪90年代以前,集中于对定息性质、无产阶级与民族资产阶级的矛盾性质、定息是否标志着民族资产阶级的消灭等问题的争论,更多表现为对定息政策的宣传与解释,并随着国家对原工商业者政策的变化而变化。20世纪90年代以来,突出问题意识的专题性和区域性研究成果逐渐增多,对定息问题的考察也趋向全面和具体,相关研究者对定息办法的确立过程、定息的存续时间、私方对定息的态度以及私方领息后的用途等具体问题展开分析。

具体到对定息息率问题的研究上,有学者对上海工业企业的息率拟定情况和息率计算方式进行了论述,有学者简要梳理了定息息率的政策变化过程。从目前所见的研究成果来看,对定息息率问题多是概述性的介绍与探讨,与之相关的定息息率商定过程、行业企业的息率制定办法、全国息率统一为5厘的过程等仍需进行深入分析和详细建构。息率不仅关系到私方的家庭经济生活,而且是国家和平赎买政策的具体体现。本文拟在前人研究的基础上,通过梳理定息息率的政策制定过程,分析息率的标准是如何演变的,并探讨促使定息最终统一为5厘的因素,从而认识定息办法在资本主义工商业社会主义改造中所发挥的作用。

1956年,上海,公私合营信大祥绸布商店挂牌成立

定息制度的确立

1955年下半年,随着工商业改造步伐的加快,中共中央决定以全行业公私合营的形式推动工商业改造的迅速发展,对定息办法的讨论也随之提上日程。10月29日,陈云在*邀集的全国工商联执委座谈会上讲到,在全行业合营的情况下,要有计算利润的新方法。这种计算利润的新方法便是随后全面推行的定息办法。11月1日至21日,全国工商联第一届执行委员会第二次会议召开。会议通过的《告全国工商界书》提出,在全行业合营和改造的条件下,关于利润的分配,应逐步推行定息的办法。同时,全国工商联号召各级工商联要协助各级政府做好清产核资、定股、定息等工作,为促进全行业公私合营准备条件。

这次会议结束后,各地以“层层传达、逐步推展”的办法向工商界传达会议精神,组织工商业者学习会议文件,明确定息办法是今后利润分配的方向。据浙江杭州、宁波、温州三个地区统计,在《告全国工商界书》发布后的一个月内,进行传达学习的有2900余人,参加短期学习班的有550余人。杭州市工商联主委汤元炳号召工商联要协助政府做好公私合营以后推行定息的工作。上海市工商界在对全国工商联一届二次执委会议文件学习后,对在公私合营企业中推行定息办法表示热烈欢迎。全面推行定息的序幕由此拉开。

1955年11月,中共中央统战部召开全国工商联执委座谈会,陈云在会上讲到,今后分配利润的办法,“四马分肥”和定息这两种都可以用,具体采用哪一种要由公私双方来协商。他还就息率问题指出,定息息率是不能一律的,应根据企业的具体情况来规定。同月,中共中央统战部召开资本主义工商业改造政策问题座谈会,与会的各地统战部、对资改造机构、工商联等相关人员就息率问题形成了三种意见。第一种意见占多数,主张息率为2厘至5厘或1厘至6厘;第二种意见主张息率为2厘至7厘;第三种意见以工商业资本家代表人物为主,主张息率为4厘或5厘较为合适,也有人提出可以是6厘。

关于息率是否需要确定一个幅度的问题,1955年11月24日,陈云在中共中央召开的有各省、市、自治区党委代表参加的关于资本主义工商业改造问题会议上再次明确,各行业的定息不能一律,行业之间要定出一个幅度,大小企业之间、城乡之间、工业与商业之间、商业中现金与设备之间应有所不同。12月5日,国务院第八办公室就定息问题指出,息率需要有一个幅度,这是考虑到各行业企业在盈亏情况、对国计民生的作用、生产经营管理等方面均有所差别;年息的幅度一般定为3厘至5厘,也可以高到6厘、低到2厘,超过这一幅度的应报中央批准后执行;在同一个地区(一个市或一个县内)的同一个行业,原则上应采取同一个息率。

在国务院八办就息率的相关意见发出后,部分地区对息率问题展开了进一步研讨。无锡市有关部门在研讨会上提出,工业与商业应拟定出不同的年息幅度,其中商业年息率以2厘至4厘为宜。上海市工商联邀集9个行业的50余位资本家就定息问题进行座谈,在息率幅度问题上,理发、沐浴等行业的资方认为参考公债利息和银行储蓄利息,应在4厘至6厘之间;在全业是否一息问题上,仓库、棉布等行业的资方认为息率应当大户低一些可到2厘,小户高一些可到5厘。

由上可知,在定息办法推行之初,息率幅度问题和全业一息问题就已成为讨论重点。从当时各方的反映来看,全业一息问题尚未形成一致的意见,且多数主张息率要有所差别,应定一个幅度。国务院八办提出2厘至6厘的幅度,则是依据1954年“四马分肥”原则下私方所得情况的估算,1954年全国十人以上的私营企业有41268户,其中私方所得折合年息在6厘以下的占总户数的58.02%。若考虑到之后清产核资对企业账面资产的重新核定,这一比例势必还会升高,覆盖面也会更广。从私方对定息息率的反映来看,公债利率(年息4厘)、银行储蓄利率(年息5厘)和1950年私企条例中股息不超过8厘的规定都是息率的参照标准,这也说明在定息全面推行之初私方对息率的意愿是偏向从高的,更多的是关注其自身经济收入的变化。如上海染料、造漆等行业部分私方反映,定息对*生活有保障,但息率不应比公债利息低。同时,2厘至6厘的息率幅度仍是一个框架性的意见,至于定息工作如何开展、息率幅度内从高或从低的标准等问题并无明确说明,但各方关于息率问题的讨论尤其私方对于息率的看法,为定息办法的制度性确立奠定了部分基础。

随着全行业公私合营高潮的快速到来,1956年1月底,全国50多个资本主义工商业集中的大中城市相继实现了全市性的全行业公私合营。面对企业生产关系的根本性改变,中共中央出台了制度性的定息办法,以指导合营企业盈余分配的开展。1月31日,中共中央发出《关于对公私合营企业私股推行定息办法的指示》(以下简称《指示》);2月8日,国务院全体会议通过了《关于在公私合营企业中推行定息办法的规定》(以下简称《规定》)。两个文件就息率标准指出,息率幅度为1厘至6厘,超出6厘需报中央批准;地区之间、行业之间以及同一地区的行业内部,视实际情况息率可相同也可不同。这两个文件的出台一方面表明了推行定息办法的必要性和重要性,另一方面规定了推行定息的具体方法,为各地区、各行业息率的确定提供了基础,标志着定息制度的正式确立。

息率的初步商定

根据《指示》和《规定》可知,确定息率的依据主要是“实得”和“应得”,同时考虑各地区的实际情况以及行业企业与国计民生的关系,一般是根据1953年宣布“四马分肥”以来的资本家实得利润,参照在“四马分肥”办法下资本家应得的股息来决定,并使定息后的资本家所得不少于过去的实得。息率从高或从低的原则一般是:对国计民生作用较大、与人民群众的生活关系密切或有特殊技艺而利润较高的行业,息率可较高一些;对于利润很少甚至亏损的行业,息率可较低一些;在利润相似的条件下,对国计民生作用较大、与人民群众或其他行业关系密切且具有发展前景的行业的息率相对会较高一些。

按照中共中央和国务院的指导精神,中央工商行政管理局针对息率问题进一步提出两点要求:一是地区之间、行业之间因利润分配的实际情况不同,可以定出不同的息率,但在生产上有联系协作的行业或邻近地区的同一行业,息率的制定不宜相差过大;二是根据1厘至6厘的息率幅度,各地应先对主要行业的息率进行商定,然后再安排次要行业的息率。在以上文件的指导下,各地对息率确定的意见进一步细化。如中共浙江省委指出在息率确定时应掌握以下三个原则:一是息率的高低要与企业的利润、生产发展情况相适应;二是尽可能做到同一地区同一息率;三是邻近地区同一行业的息率不宜相差过大。上海市对资改造办公室也指出,息率的高低要参考行业企业对国计民生的作用和利润情况;工商行业之间的息率幅度一般为商业不高于工业,次要行业不高于主要行业;同一行业内部依实际情况决定是否需要多个息率,但息率不宜过多。

再到业务主管部门对息率确定时,其意见会进一步具体和便于执行。如杭州市工业局指出,各行业或企业息率的高低,虽与企业利润的多寡密切相关,但也要充分考虑到各行业与企业历年来盈亏的具体原因,同时参照该行业企业与国计民生的关系,再决定息率从高还是从低。具体贯彻时,对于企业规模较大、设备先进的可以定到5厘、6厘;一般的行业与企业的息率应大多定到3厘、4厘;长期亏损、无利可图的行业与企业,可定到1厘、2厘。无锡市对资改造领导小组指出,息率具体掌握时,工业方面一般在3厘至4厘占多数,少数对国计民生作用大或具有特殊技艺或利润较高的可定在5厘至6厘;商业方面一般2厘至3厘占多数,个别可高到4厘、低到1厘。

参照中央和地方确定息率的原则可知,对定息办法的规定大致经过了由抽象到具体的过程,在地方息率确定原则中,进一步明确了行业息率从高或从低的范围与依据。可以看出,在息率确定的过程中,主要存在两个问题:一是如何推动企业采用定息办法,二是息率标准应确定为几厘。这两个问题与私方的利益密切相关,其中第二个问题又尤为关键,因为息率高低直接影响到私方的收入情况和定息办法推行的阻力大小。

总体来看,生产状况较好、往年分得红利较多的企业,对定息办法的认同感相对较低,因为这类企业的私方所得在“四马分肥”办法下要更多。如温州市老香山国药号私方陈晋卿反映,店里股份多,实行定息后分得有限;木商业南联号私方蒋国梅反映,“定息没多少,我们要求四马分肥”。而生产经营较差特别是历年亏损无盈余可分的企业,对推行定息办法的积极性则相对较高,因为这类企业的私方在定息办法下的所得会更有保障。如无锡市布厂业私方穆漪君提到,“过去四马分肥赚了钱才分红,现在不赚钱也可得定息”;温州市大华化工厂私方王秉法反映,“定息对我最有利,因我厂数年来都亏本”。此外,大资本家对于实行何种分配方法其实并不过多关注,由于其自身工资较高,家庭收入来源较多,也有一定的政治地位,更多表现出拥护政府政策、积极接受改造的态度。如杭州六一织造厂副厂长胡海秋表示:“坚决拥护定息办法……并且要向工商界宣传定息办法的好处。”杭州市华丰纸厂副厂长金志朗表示,我们大的资本家就是1厘也是笃定拥护定息的。

由上可知,在中共中央《指示》和国务院《规定》发布后,大中小工商业者对推行定息的态度是不尽相同的。因此,如何与私方协商,了解私方对息率的意见,在定息办法推行过程中就显得尤为重要。针对如何开展定息协商工作,国务院《规定》指出:“公私合营企业实行定息的时候,应该由公私双方在当地业务主管机关、工商行政机关的领导下,按行业进行协商,提出对本行业定息的意见,报请省、自治区、直辖市人民委员会核报国务院主管部门审核决定。”浙江省工业厅指出,要在当地党委的领导下,对干部和职工群众进行政策教育,对资本家要加强协商,召集工商联资本家代表人物进行座谈,征求他们对息率的有关工作意见。综合浙江、江苏、上海等地合营企业开展公私协商的过程来看,主要有以下四个步骤。首先是各地主管单位(工业局、商业局等)对定息办法进行讨论和研究,并对属地重点行业开展典型调查,摸清企业的历年利润分配情况,再由各厂方支委会与各属地党委、主管单位商定出内部掌握方案。其次是有计划地对企业公私双方开展学习教育:一方面在企业内组织公私双方共同学习赎买政策和积极生产、改造的材料;另一方面在企业外通过工商联、民建会组织私方或私方家属进入短期学习班学习。通过开展政策宣传教育,对推行定息达成思想上的统一。随后,厂方骨干或公股代表与私方人员进行个别谈话,在座谈会前进行摸底,以掌握私方的真实态度和想法。最后正式召开公私协商座谈会,就定息办法的开展、息率的确定等问题征询资方的意见,再根据摸底情况,在会上引导私方向内部掌握的标准靠拢。

从各行业的息率拟定来看,以浙江为例,在工业方面,对工厂生产、居民生活所必需的电厂一般确定在3厘至6厘;对国计民生作用较大的粮谷、油脂、棉花等加工业,息率一般在4厘至5厘;对人民日常生活所需要的针织、印染、制革、锅厂等日用品行业,息率一般在3厘至4厘;与人民日常生活相关的煤球、火柴、造纸、木芯等行业,息率一般在2厘至3厘。在商业方面,对国计民生作用较大的棉布、百货、文具、五金、新药、颜料等行业,其经营商品大部分是畅销工业品,历年均有盈余,一般在4厘至5厘。对人民群众日常生活虽然也很需要,但仍属于土产品、副食品之类的南北货、茶食糖、酒窖、陶器、茶叶、麻袋、旧药等行业,一般在3厘至4厘。对资金少、周转快、原料大部分仍属统购统销物资的饮食业,息率一般在4厘左右。对那些仅以生财为主的服务性行业,息率一般在3厘左右。对人民生活影响不大且落后的行业,如迷信品(大致分为迷信印刷品和迷信焚化品)行业等的息率一般在2厘左右。以上工商业中,处于亏损状态的行业企业,按中共中央《指示》中照顾资本家的精神,年息一般确定为1厘至2厘。

再从全国来看,主要行业间的息率如下:棉纺业息率7.7厘;机器制造业、橡胶加工业、烟草制造业一般在6厘左右;碾米、磨粉业及造纸业息率为4厘。企业间的息率如下:职工人数1000人以上的大企业,平均息率是5.8厘;职工人数500人至1000人的企业,平均息率为3.7厘;职工人数100人至500人的企业,平均息率为6.7厘;职工人数100人以下的小企业,平均息率达到7.4厘。在同一行业中,不同地区间的息率差异较大。以棉纺业和机器制造业为例,上海各棉纺厂的平均息率为3.3厘,天津各棉纺厂的平均息率则为8.6厘,约是上海的2.6倍;天津机器制造业的息率为2.2厘,而广州机器制造业的息率为6.4厘,约是天津的2.9倍。

由此可知,在1厘至6厘的定息幅度下,各地区、各行业企业之间都确定了不同的息率,这对区分主次行业、发展与人民群众关系密切和有利于国计民生的企事业有积极作用,但也存在着各地区、各行业企业之间息率相差悬殊的现象。这不仅会增加定息工作在实际开展中的困难,而且容易造成资方人员之间的对比和不平衡心理。息率的差异性现象归纳起来有六点,分别是地区间平均息率不同的现象,同一行业在不同地区息率不同的现象,同一地区的同一行业在不同企业间息率不同的现象,实得息率与应得息率相差过大的现象,在工业中存在次要行业的息率高于主要行业、轻工业的息率高于重工业的现象,在同一地区存在商业部门往往高于工业部门息率的现象。此外,还存在流动资产息率高于固定资产息率的现象。如浙江平阳县固定资产息率为3厘,流动资产为4厘;浙江永嘉县固定资产息率为2.3厘,流动资产息率为4厘。另外,采用不同的盈余分配方式,在计算和确定息率上也会不同。按中共中央《指示》和国务院《规定》可知,当时的股息分配主要有三种方式,即按定息分配、按惯例分配、按“四马分肥”分配,这样每种分配方式确定的息率同样有很大不同。

如上所述,在1厘至6厘的息率幅度下,业务主管部门虽进一步细化了息率拟定的参考幅度,但到行业企业具体拟定时,息率从高或从低的因素仍颇为复杂,归纳来看主要有行业企业盈利多寡、生产设备与管理先进与否、私方生活水平高低、与其他行业关联程度是否紧密等。在这些因素的影响下,行业企业在拟定息率时又会出现参照标准不一,以致无法确定息率的现象。如杭州华丰造纸厂提出两个息率方案请求上级主管单位商定:一是根据该厂历年盈亏和股息红利分配情况,息率拟定为3厘;二是参照上海市造纸业“一业一息”的息率标准,也可定为2.5厘。上海市造漆工业对于息率意见提出:一是根据该业资方历年实得情况,可定为2厘至2.5厘;二是该业具有良好的发展前景、利润较高,也可定3厘至4厘。因此,部分行业企业在多重标准下出现无法确定息率的情况时,只能再次反馈给上级单位进行商定。这样来往反复的过程,会进一步加重主管单位与行业企业之间的工作量,这也便是国务院八办等部门在开展定息工作的过程中发现息率太多、操作起来过于冗杂的原因之一。

同时,息率参照标准不一不仅增加了工作的复杂性,而且影响到企业内的公私关系。由于行业企业息率的协商是在公方掌握内部方案的情况下带有预设性的开展,公方在协商的整个过程中始终掌握着主动权,息率的决定权则由当地政府把握。因此,在企业召开*会议或座谈会时,如果协商息率与公方掌握的内部方案不符且在参照标准多样的情况下,很有可能在会议讨论时形成僵持,这样就会出现两种情况。一种是厂方支委会与上级主管单位协商解决,最后由当地人民委员会决定。另一种则有可能多次召开*会议或座谈会,在对私方不断进行学习教育的基础上,引导私方意见与内部方案达成一致,而这种做法又明显会影响到私方在工作中的积极性和对公方的态度。如浙江公私合营利华丝厂公方商定的内部方案为3.5厘,私方则提出以公债4厘为标准,在经过三次私方*会议及充分协商后,一致通过了公方提出的平均息率3.3厘的标准。

因此,基于以上各地区、各行业企业之间息率相差悬殊的现象和出现的参照标准不一问题,中共中央采纳了陈云、李维汉等提出的“从宽从简”原则,即在规定息率的时候,简单一些和放宽一些。这样首先在政策层面形成了息率统一的基础。其次,根据中共中央《指示》中的定息开展程序和在行业企业中公私双方对息率的协商,业务主管部门已经大体掌握了私方对定息的态度和需求,加之在全行业合营后企业的财产所有权、经营管理权、人事调配权等逐步由国家掌握,资方也进一步明白企业的发展需要配合国家的政策安排,作为被改造的群体更不可能站在国家政策的对立面。如杭州第二碾米厂经理孟祖荫曾说,在“三反”“五反”运动后,私方就已经明白,没有政治地位就没有经济地位,经济的发展离不开政治上的照顾。这样在企业内部和工商业者中也形成了实行息率统一的良好条件。

更为重要的是,全行业公私合营高潮后,随着各地区和各行业息率逐步拟定,全业一息逐渐成为多数行业和工商业者的共识。在全国政协二届二次会议期间,与会的棉纺织工业私方代表于1956年2月5日就统一全国棉纺织工业私股利率问题进行了座谈协商,荣毅仁、刘靖基、郭棣活、周叔弢等16位私方代表一致建议全国棉纺织工业息率统一为年息3厘,并将此意见提请中央考虑,同时建议各地召集纺织厂代表座谈征询意见。杭州、宁波两地就棉纺业定息问题组织座谈时,都提到全国各地纱厂条件相似,有条件实行统一的息率,年息3厘也是恰当的。上海市棉纺、造纸、卷烟、国际贸易等行业工商业户也都主张一业一息率,认为本行业各地生产情况基本相同,供产销又由国家统一掌握,实行统一的息率更有利于改造。因此,基于以上存在的现实问题和现实条件,实行统一的息率已成为必然要求。

“从宽从简”——从定息四厘的提出到定息五厘的确定

1956年4月16日,中共中央指定国务院八办为中央对资改造十人小组的定息综合平衡机构;各省、自治区、直辖市的定息方案也由当地对资改造办公室综合平衡,经党委批准后上报。同时,中央对资改造十人小组决定在5月份分两批于北京召开各省市对资改造小组负责人汇报会议。为进一步了解对资改造中存在的问题和摸清资本家的真实反映,陈云于4月19日至5月13日前往上海、武汉、广州等地调查资本主义工商业改造情况。4月底至5月初,陈云在上海调查期间,一方面与上海市工商界重要人士荣毅仁、胡厥文、胡子婴等进行座谈,就定息、公私关系、人事安排等问题了解资本家的诉求。荣毅仁反映像纺织业这些困难行业的定息,希望可以有所照顾。另一方面,陈云在上海主持召开苏浙闽沪三省一市对资改造汇报会议,以切实了解在改造中存在的问题。关于定息,陈云在会上指出:“定息采取从宽从简的原则,一般定为四厘,特别的可超过四厘,地区之间可不相同,如上海天津可以不一样。”

结合上海市统计的65个行业息率拟定情况来看,65个行业的息率均不超过5厘,其中息率在4厘及4厘以下的占83%左右。因此,息率一般定为4厘,是符合上海地区实际情况的,同时满足了资本家所反映的对困难行业在定息上适当照顾的要求。陈云的意见传达后,上海市就息率统一问题展开了讨论。1956年5月8日,上海市委副*、副市长曹荻秋在全市党员干部大会上的报告中讲道:“市委根据‘宽、简’精神,认为息率一般定为4厘为好……还没有最后定案,要大家讨论研究。”5月17日,上海市工商联定息研究小组召开座谈会,对全市是否实行“一息”问题进行了讨论,会上提到上海市各行业息率总的情况是3厘至4厘,与会人员认为“全市从高一律4%,特殊的也可以例外”,这样比较恰当;如果上海能全市一律,全国也可能一律。5月26日,上海市人民委员会指出:“应该采取‘宽’和‘简’的方针,一般行业可以一律定为四厘,个别特殊的行业,可以考虑订高一些。”

由此可知,陈云在上海调查时提出息率“一般定为四厘”后,上海地区率先将息率的统一提上了日程。同时,由于上海工商业在全国占有非常重要的地位,据1956年统计,上海地区的公私合营工业户数约占全国公私合营工业户数的50%,再结合“如果上海能全市一律,全国也可能一律”的讨论研究情况来看,这就在很大程度上意味着上海地区息率的统一为全国范围内息率的统一提供了一种经验与可行性。

从全国资本主义工商业私股所得平均息率和资本家的反映来看,定息统一为4厘具有一定的合理性。在工业方面,全国公私合营工业企业私股所得的平均息率,1950年为3.6厘, 1951年为4.9厘,1952年为4.9厘,1953年为5.7厘,1954年为3.6厘,1955年为3.9厘。按此计算,六年的平均息率约为4.4厘。在商业方面,实行“四马分肥”以来全国资本主义商业私股所得的三年平均息率也在4厘至5厘之间。再从不同地区定息座谈会上的反映来看,资本家对息率的态度也集中在3厘和4厘。如杭州部分资本家在定息座谈时表示:“让我自己提最多三厘……也可能会提出四厘。”河北启新洋灰公司的大多数私股*表示,年息4厘是政府对工商业者的照顾。黑龙江省牡丹江市工商业定息中工业平均为3厘,商业为4厘。荣毅仁也提到,当时多数工商业者是“坐三观四”,嘴上说只要3厘,心里想4厘。

与此同时,公债息率也是考量4厘合理性的重要因素。1954年,国家为了加速经济建设,开始发行“国家经济建设公债”,公债的利息就定为年息4厘。部分行业和企业在拟定息率时是以公债息率为标准商定的。如浙江省13户公私合营缫丝厂,1955年新老合营厂的利润率已经基本接近,可以定出统一的息率。由于该行业利润较高,私方所得平均在1分以上,最后按照公债利息的标准拟定为年息4厘。在江苏省有关部门组织的工商界座谈会上,部分私方代表认为息率不宜高过公债4厘,一般3厘、4厘为好。杭州市私方人员在进行定息问题座谈时提出,定息作为剥削收入,不应超过公债利息。

综合以上情况来看,全国定息统一为4厘是具有一定基础的,也有上海、江苏等地将一般行业的息率统一确定为4厘。但扩大到全国不同地区、不同行业的息率实际确定情况来看,息率4厘并不具备普遍性,也无法兼顾不同地区的实际情况。从前文浙江工商业息率拟定来看,在调查的行业中,约有37%的行业息率在4厘以上,另有电厂等少数几个行业的息率在5厘以上。再从内蒙古自治区各行业的息率确定来看,在调查的92个行业中,年息在5厘至6厘的行业有16个,约占17%;年息4厘以上的行业则占到50%以上。在福建厦门市的工商业中,除华侨投资企业外,息率拟定在6厘的只有特殊制药户以及与进出口业务相关的纸箔、手工艺品、土产食品等少数几个行业;息率拟定在5厘的,商业方面有部分国药业和照相业,工业方面有机器业、蜜果厂、酱油厂、自来水厂等,交通运输方面则有轮船运输业。这些行业或与人民日常生活的联系较为密切,或具有特殊的业务技能。

再以全国主要地区间的息率来看,北京11.2厘、河北9.8厘、天津5.8厘、广西和广东8.8厘、上海4.5厘、浙江5.2厘、江苏5.7厘、山东6.6厘。同时结合全国公私合营工业企业地区分布来看,占全国公私合营工业7%左右的华北地区,各省息率相对较高;占全国公私合营工业11%左右的中南地区,各省息率次之;占全国公私合营工业68%左右的华东地区,各省息率则相对较低。由上可知,一般息率可统一为4厘,更多的是适合华东地区息率较低的部分省市,或行业分布中4厘以上行业数量占比较低的省市。

因此,考虑到地区之间、行业之间存在的息率差异性问题,陈云在提出定息4厘标准的同时,提出地区之间息率可不相同,其设想应是根据各地区的实际情况定出各自的息率,然后寻求各地区、各行业之间息率的平衡点,从而实现全国的息率统一,这也是陈云前往上海、武汉、广州等不同地区进行考察的原因之一。另外,上海的公私合营工业企业户占到全国公私合营企业户的一半左右,这就代表着上海私营工商业者的数量在全国也占有相当分量的比重,而上海统计的65个工商行业的息率均不超过5厘。因此,若以5厘为标准,不仅是对上海地区65个行业的私营工商业者的照顾,而且能涵盖到全国大多数行业,争取到多数私方的支持,且在推行过程中资方人员也更容易接受。

如上所述,息率的大小直接关系到私方所得的多少,因此息率统一为4厘还是5厘,最直观的感受便是息金支出占利润额的大小。以杭州市棉织业、宁波市棉织业、温州市碾米业和绍兴市机铁业为例,可以对比一般行业息率统一为5厘后的息金支出情况。由下表可以看出,上述四个行业原拟定息率分别为4厘、2厘、5厘、3厘,从拟定息率下的息金支出占利润额来看,按“四马分肥”办法,私方所得基本都在20%以下。在年息统一为5厘后,息率拟定较高的杭州市棉织业和温州市碾米业,按“四马分肥”办法,私方所得占比仍在20%以下,而息率拟定较低的宁波市棉织业和绍兴市机铁业,私方所得占比则达到30%左右,这比1956年以前“四马分肥”办法下私方所得还要高。因此,当年息统一为5厘时,对于照顾利润较低的企业的私方是十分有利的,同时满足私方所反映的“大户低一些,小户高一些”的要求。再根据前文浙江省工商业年息在5厘以下的行业占到83%,年息4厘以下的行业占到50%,如果用这相差1厘的息金支出争取到33%的行业支持,将是非常值得的。

浙江地区三个行业的息金支出占比情况统计表(单位:元)

如果对一般行业的息率统一为5厘更好地体现出了国家对资方的照顾精神,那么从大型合营企业来看则是另一种情况。以1956年国家统计局和交通银行联合调查的992户大型合营企业在1954年的私股息率情况为例,其中息率在4厘及以上的占调查企业数的70%,息率在6厘及以上的占54%,并有330个企业的息率在1分以上。再从机器制造、棉纺织、医药、橡胶加工、造纸、烟草制造、碾米及磨粉等全国7个主要行业的433个调查企业来看,有50%的企业私股息率在6厘及以上,息率在1分以上的占调查企业数的26%。虽然这一部分大型合营工业企业占全国公私合营工业企业的比重不足1%,但其息率较高,无论统一为4厘还是5厘,都势必会影响到相关私方群体的收入。

此外,由于这类合营企业一般资产较高或具有特殊生产技艺,加工订货任务较多,利润也相对较高,将息率折合为“四马分肥”下私方所得占比虽相对较低,但私方实际分得股息数额是较多的,因而这类企业中的私方一般属于资产较多的大中资本家。比如将核定资产10万元以上的私方界定为大资本家,以杭州市大同汽车材料商店为例,该企业核定资产125540元,在年息统一为5厘后,大*王诚鑫的年定息有6277元。据其女儿王梅先回忆,在公私合营以后,其家庭就基本处于被改造的环境中。1956年12月10日,国务院副总理薄一波曾提到,大资本家作为资产阶级的代表,是不能进行摘帽的,主要任务是加强自身改造,拿定息1万元、10万元的更不能摘。因此,对资产较多、息率较高的大型合营企业定息问题的处理,尤其是企业内拿定息较多的私方人员,结合之后的改造步骤来看,更多的是要树立一种资本家政治身份的代表,政治意义远大于息金发付时的经济意义。

还有一点需要关注的是,在1955年11月16日中共中央召开的有各省、市、自治区党委代表参加的关于资本主义工商业改造问题会议上,陈云提道:“工商界已经有人提出,定息可以先定得高一点,以后慢慢减下来。我看可以采取这个办法……对大的资本家现在搞定息,问题不大,因为他们每年所得的钱很多。小的资本家,情况不同,比如他有五百块钱的资金,年息百分之五,一年只有二十五元,一个月两元,意义不大……全国的资本家一共有多少资本?据估计,工业方面有二十五亿元,商业方面有八亿元,共计三十三亿元。定息百分之五,一年就是一亿六千五百万元。用这点钱,便把中国的资本家统统包下来了。”

同时,在1955年11月中央统战部召开的对资本主义工商业改造政策问题座谈会上,也有与会人员提到,可以参考银行的私营企业定期存款利率,按年息5.04%定息。1956年1月7日,广东省中山县、石岐市联合财经委也指出,对于定息,上级未更具体明确规定百分额前,各地可根据实际考虑,以最高不超过银行定期存款利率研究报上级考虑,但在上级未作决定下达之前,不得对外公布。由此,年息5%不仅是定息推行之初的参考标准,而且应在中央考虑范围之内。对于定息的标准,中央的设想是“先高后低”,即“先定高一些,再慢慢减下来”。然而,在实行过程中,一般行业的息率大体是由低到高的,如资方反映的“坐三望四得五”。

综合以上情况,关于定息5厘的标准也随之提出。1956年5月8日,陈云在上海、武汉等地调查对资改造情况后来到广州,向*汇报调查情况。陈云提出,息率太多会难以处理,结合各地调查情况,一般可定为5厘,个别的可以提高到6厘。这一意见得到*的同意。5月14日,陈云返回北京后致信刘少奇、*、朱德、*,要求向中央汇报赴上海、武汉、广州调查了解对资本主义工商业改造的情况。5月14日至29日,中共中央对资改造十人小组召开南方十五省市对资改造汇报会议。陈云结合在上海、武汉、广州等地的调查情况,于29日在会议总结中指出:定息的原则是从简从宽;息率一律5厘,资产倒挂户也给5厘;不分工商、不分大小、不分地区、不分行业、不分新老合营企业,统统一视同仁;已经实行定息的公私合营企业,低的提高到5厘,高的不降。由以上可知,1956年5月,陈云将上海、武汉、广州等地调查情况向*等人汇报且其意见被中央采纳后,通过南方十五省市对资改造汇报会议正式提出了定息5厘的决定。

1956年6月3日至6月9日,中共中央对资改造十人小组召开北方十四省市对资改造汇报会议。会上讨论了陈云在南方十五省市汇报会议上的总结讲话,陈云在补充修改后形成向中央提出的正式报告。中共中央同意陈云所作的总结。6月18日,陈云在第一届全国人民代表大会第三次会议上对定息5厘作出进一步阐释:“五个月来,许多方面的意见都认为在规定息率的时候,需要简单一些和放宽一些。我们认为这种意见是正确的、可行的。在息率方面,我们认为可以不分工商、不分大小、不分盈余户亏损户、不分地区、不分行业,统一规定为年息五厘,即年息百分之五……过去早已公私合营,但是采取按比例办法分配利润的企业,同新合营的企业一样定息五厘。过去早已公私合营,并且已经采取定息办法的企业,如果超过五厘,照旧支付,不予降低;如果不到五厘,提高到五厘。”这标志着定息5厘的决定正式向全国宣布。

1956年7月1日,中共中央结合陈云的总结和发言报告,针对定息和发息的具体问题,发出《中共中央关于公私合营企业定息办法的指示》。7月6日至9日,国务院四办、五办和八办召集各省市工商界人士140余人,举行了一次工商界座谈会。国务院八办副主任许涤新在会上对发息时间、发息办法等问题作了说明,其中提道:“企业原有财产,包括公债在内,既已核资定股,就应当一律按照五厘支付定息。”7月26日,中央对资改造十人小组提出,关于在南方十五省市和北方十四省市对资改造汇报会议上所提的意见和办法,建议以国务院的名义发出两个指示,即《国务院关于对私营工商业、手工业、私营运输业的社会主义改造中若干问题的指示(草案)》《国务院关于私营工商业、手工业、私营运输业的社会主义改造中若干问题的补充指示(草案)》。中共中央于26日当天批准了这一意见。

1956年7月28日的国务院会议正式通过以上两个文件,其中关于息率标准的规定为:全国公私合营企业的定息户,统一规定为年息5厘,个别需要提高息率的企业可以超过5厘;过去早已采取定息办法的公私合营企业,如果它们的息率超过5厘,不降低;如果不到5厘,则提高到5厘。由此,息率标准统一确定为5厘,即年息5%。中共中央《指示》和国务院《指示》的出台标志着定息5厘在全国范围内正式执行。根据国家统计局1956年12月的调查,不实行定息的公私合营工业企业有4383户,实行定息的全国公私合营工业企业共有43669户,其中年息5厘的有43577户,占全部定息户的99.789%;年息5厘以上的有92户,占全部定息户的0.211%。

结语

综上所述,定息办法的推行可以说是资本主义工商业社会主义改造的转折点。一方面代表着对企业的改造基本完成,企业的管理与生产经营都可以按照单一的社会主义原则进行;另一方面则意味着对人的改造将成为此后资本主义工商业社会主义改造的工作重心。正如浙江省19个新老公私合营厂店的公私经理座谈会所提到的,随着企业性质的转变,对人的改造将是资本主义工商业改造的关键。从定息办法的实施过程来看,定息如何推行和息率如何制定是两个关键性问题。在定息办法推行中,大工商业者以及参与企事业管理的资方人员,更多关注的是政治身份的转变,表现出拥护和宣传国家政策的态度;中小工商业者更多关注自身所得的变化;小业主不仅仅关心定息,更关心工作安排,因为工资收入是他们生活的主要来源。因此,与工商业者所得密切相关的息率标准,自然成为定息办法推行中公私双方关注的焦点。

从息率的统一过程来看, 在定息全面推行之初,关于全业是否一息的讨论就已开始。到1956年2月定息办法正式确立后,全业一息的意见逐渐成为多数政策执行者和工商业者的共识,可以说全行业公私合营的形式为行业性息率的统一打下了基础。1956年4月底至5月初,陈云提出息率可统一为4厘时,息率的讨论开始由行业性统一上升为区域性的统一。1956年6月,陈云前往上海、武汉、广州等地调查对资改造情况,寻求各地区、各行业的息率统一平衡点后,提出全国息率可统一为5厘。在短短半年的时间里,息率从行业性统一到区域性统一再到全国性统一,定息5厘的标准也正是国家在进行各行业、各地区息率平衡后的选择。从棉纺业、造纸业等行业“一业一息”方案的讨论,到最后息率统一为5厘的方案,表现出自上而下的定息政策的出台,在很大程度上也是地方实际情况由下而上反馈的结果。

同时,无论是全业一息问题还是息率统一为5厘,公私双方都在极短时间内达成一致。这一方面是政府通过对合营企业的清产核资和调查估算工作,基本掌握了企业历年资产、利润、投资及盈余分配等情况,使确立定息标准有较为充分的数据支撑。另一方面也是为便利合营后企业经济改组和迁并改移工作的开展,以及避免业内私方之间的相互对比所带来的落差心理。正如无锡市国药业私方反映的那样:“假定一个行业定出不同息率,不仅会影响经济改组,而且也会引起同业……不团结等不良后果。”此外,工商业者对定息认识的转变,也具有重要的作用。从息率统一的过程来看,工商业者对于息率的意愿总体是趋向保守的,由最初的就高转向合营后的就低,最为明显的便是对于参照公债年息标准的变化,由“不低于公债年息”转到“不应高于公债年息”。这种转变无疑是定息蕴含的政治含义所带来的影响,即定息是资方不劳而获的剥削收入,是被改造群体的象征。比如上海市棉纺业、卷烟业私方就反映说,“股息应该结合赎买政策,不应有过多要求”,明确了定息还是剥削收入,也就消除了争多论少的心理。

定息办法也是国家在利用、限制和改造方针下的必然选择。中央更多考虑的是如何在和平赎买企业之后和平改造私营工商业者,从而发挥这一群体在社会主义建设中的作用。正如*所强调的,定息不应只算经济账,还要算政治账。息率标准不仅关系到私方自身收入的变化,而且表明国家在赎买政策中对工商业者的态度,同时是对私方群体的再一次区别与分化。息率标准最后为“统一为五厘,高的不降,低的提高”,一般行业的息率标准则经历了“坐三望四得五”的由低到高过程,这使工商业者更为容易接受,尤其是增加了中小工商业者对定息办法的认同感。在某种程度上,工商业者对定息办法认同感增加的过程,与公私合营高潮之初部分私营工商业者抱着“再不合营就要落后”“担心没有前途”等积极要求合营的思想颇为相似,都是在积极地寻求身份认同。从定息办法实行后工商业者要求脱帽的历程来看,定息成为资方人员身份象征的标志之一,而对定息如何取舍则成为工商业者进行自身改造的重要抉择。

(本文首刊于《中共党史研究》2023年第3期,作者王毅系浙江大学历史学院博士研究生。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略。)

,