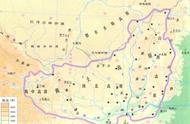

达拉特旗位于伊克昭盟北部、黄河南岸,与包头市隔河相望,东与准格尔旗为邻,南与东胜市接壤,西与杭锦旗毗连。东西长133公里,南北宽62公里,总面积8,200平方公里。全旗辖1个镇,22个乡(其中含1个苏木),7个居民委员会,232个村民委员会(嘎查),1,536个自然村。是伊克昭盟人口最多的旗,也是全盟重点农业旗,粮食产量历来居全盟首位。旗人民政府驻地树林召镇(蒙古语俗称释迦牟尼镇),距盟所在地东胜95公里。

达拉特旗地区,早在原始氏族时期就有人类活动,是北方游牧民族和狩猎部落繁衍生息的地方。在几千年的历史变迁中,历代曾施行郡县制,或置或废,区域地名常有变更。春秋战国时期,为胡戎游牧地。秦时为九原郡,汉时为朔方郡之一部,后为南匈奴所居。晋时匈奴居地。北魏时东夏州地。北齐北周时荒弃。隋唐时为丰、胜二州,又为榆林郡辖地。宋时置肃州,后入于西夏。元时置云州。明时蒙古据之、为达拉特、墨尔根等部牧地。达延汗统一漠南蒙古后,为鄂尔多斯万户之一鄂托克地,后同抗锦部一并由达延汗重孙卫达尔玛统辖。清顺治六年(1649年)划旗时,与杭锦分设,因地居鄂尔多斯东北部而命名为鄂尔多斯左翼后旗,下辖佐领四十。第一代旗扎萨克名沙克扎,系卫达尔玛重孙,清廷封固山贝子,其后裔承袭旗扎萨克共十六任。本旗名称到清末才正式改为达拉特旗。

“达拉特”系蒙古语,其含义、由来有几种说法:一、意为七十之部(由词根“达拉”<即七十>和表示复数的尾音字“特'构成),该部很可能是由七十个勇士,或者贵族的子孙繁衍而成。二、意为(祭)肩胛骨之部(由词根“达鲁'<方音呼“达拉',即肩胛骨>和复数附加成份“特”合成),因该部有祭祀胛骨的习俗。老者云:“他们的祖宗是守护窝阔台伊金神灵及肩胛骨的达尔扈特”;三、系“塔拉特”一词的演变,汉释为“平原”,以达拉特旗的地理、地形而名。据史料记载,“达拉特”系部落名称,其确切含义尚待考证。

达来特旗始建旗时的地域,东至土默特,西至乌拉特,延袤达400余里,故谚云:“三公六扎萨,不如一个烂达拉”(“三公”即乌拉特东、中、西公旗,“六扎萨克”即伊盟其余六个旗)。到了清代未期,本旗广阔的疆域,肥沃的土地,吸引了内地“走西口”落脚谋生的人们,山西、陕西一带的许多汉族人民从千里之外逃荒到这里,使这一地区的汉族人口剧增。据1937年统计,共有蒙汉居民430,00余人,其中蒙古族13,000余人。1928年国民党政府实行大汉族主义,图废除蒙古族地区的行政境界,在同一地区,旗与县各成行政体系,分人而治(蒙不归县,汉不归旗)。世袭的王公贵族把全旗划分为大参领区,设达尔古章盖分治,而沿河许多地方则划属萨拉齐县、包头县、五原县、安北县分而治之。

1937年,日寇在大树湾设伪旗公署,下设东大社(今新城,二里半)、西碾房(今昭君坟附近)两个办事处。1941年国民党政府在本旗设置“抗日民众组织训练处”(简称“组训处”),与王府平级行使权力,将全旗划为忠怒、孝友、仁智、爱群、信立、义勇、和顺、平治、新德、新禄等10个乡,同参领区为平级政权。乡下设保、甲,对蒙汉人民实行更加残酷的统治。

1949年9月,达拉特旗和平解放,至此延续了三百年的世袭王公统治宣告结束,同时推翻了国民党反动政权,全旗人民获得解放,从此进入了新的历史时期。1950年5月1日,旗人民政府正式成立,并将全旗划为8个区。1952年将后套的一个区划归河套行政区,1953年改划为13个区,并从包头划入昭君坟、羊场二乡,1955年将赛乌素、潮脑梁、白家梁、添尔漫梁四个乡划归东胜县,从土默特右旗划入德胜泰、张顺营子两个乡。1956年将王房营子、二圪旦湾、芒忽图三个乡划归抗锦旗。1957年9月撤区,设31个乡,1个镇。1958年从包头划入大树湾、二锁圪梁、天义昌三个乡。从此全旗地域再无变动。1958年人民公社化时,全旗成立了17个公社。后于1960年从昭君坟公社划出四村公社,从树林召公社划出大树湾公社。1962年从乌兰公社划出中和西公社。1977年从榆林子公社划出德胜泰公社。1980年从解放滩公社划出两个大队,从昭君坟公社划出三个大队,建立了展旦召牧业公社。1983年农村体制改革时,将原有公社改为乡(苏木),大队改为村民委员会(嘎查),始成现状。

,