记者近日获悉,中国科学院华南植物园评估中国两大滨海区域潮滩和盐沼的蓝碳储量,研究成果近期已在线发表在国际地学专业期刊《古地理学·古气候学·古生态学》上。

滨海湿地主要由植被区和无植被覆盖的潮滩构成,是提供重要服务的关键生态系统。中国的滨海湿地作为有效的蓝碳储存库,通过有效地捕获和储存有机碳,为减缓全球气候变化做出了贡献。滨海湿地卓越的固碳能力源于其不仅能捕获生态系统内部产生的碳,还能存储来自外部环境的碳,并在厌氧条件下长期保存在沉积物中。然而,以往对蓝碳的评估主要集中在植被覆盖的滨海湿地生态系统土壤有机碳储量上,往往忽视了潮滩作为蓝碳碳汇的潜力。

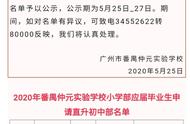

为解决这一问题,中国科学院华南植物园海岸带生态系统过程与环境健康研究组研究人员,对中国两个代表性滨海湿地——黄河三角洲和盐城滨海湿地进行了对比评估。这项研究涵盖了不同的滨海湿地生态系统类型,包括未植被覆盖的潮滩以及三种类型的盐沼湿地,分别是由互花米草、盐地碱蓬和芦苇所覆盖的盐沼。研究团队通过野外采样和数据整合,对比了不同滨海地区和湿地类型的有机碳储量,并对两大区域内的有机碳储量进行了评估。

结果显示,在两个研究区域内,植被覆盖的盐沼湿地单位面积上的有机碳储量明显高于未植被覆盖的潮滩。有趣的是,黄河三角洲的潮滩有机碳储量与盐城海岸的盐地碱蓬盐沼相当。尽管滨海潮滩的单位面积有机碳储量较低,但由于其在中国沿海的广泛分布,它们成为区域有机碳储存的主要贡献者,占到区域总储量的75%以上。

该研究揭示了不同类型湿地之间有机碳储量的差异,并强调了在估算蓝碳时考虑滨海潮滩的重要性,尤其是对于像中国这样拥有广泛分布潮滩的国家而言。

文、图/广州日报新花城记者:黄岚 通讯员:周金戈广州日报新花城编辑:廖黎明、龙成柳

,