卢巧丹,女,浙江大学外国语言文化与国际交流学院高级讲师,比较文学与世界文学博士,主要研究方向为翻译学和比较文学。

2013年,由美国首席中国现当代文学翻译家葛浩文先生翻译的莫言长篇小说《檀香刑》由美国俄克拉荷马大学出版社出版。从中国到英语世界,莫言小说跨越文化边界,翻译的过程也就变成了文化转变的过程。这一文化转变过程称为“文化行旅”。进入异域旅行,自然不乏新奇和快乐,但同时该过程细致微妙,荆棘丛生,有时甚至险象万生。

旅行首先始于原作。原作的经典性(canonicity)和文化语境是旅行顺利的保障。译者在小说翻译过程中的“文化意识”(cultural awareness)至关重要。旅行是为了展示自身的艺术魅力,又能和谐地融入异国文化,存异求同是旅行中的文化策略。而原文与译文的洽恰调和是旅行的愿景。《檀香刑》作为葛浩文先生的最新译著,目前还鲜有论述。本文拟从莫言小说《檀香刑》的经典性和文化语境、葛浩文的文化翻译思想、翻译中的存异求同和原文和译文的洽恰调和这四方面切入,勾勒该小说在英语世界文化行旅的轨迹,探讨葛浩文如何在翻译过程中充分考虑源语和目标语的文化背景,根据翻译目的、读者对象等因素选择恰当的文化翻译策略,重新塑造小说的形象与特点,再现原作艺术。

一、《檀香刑》的经典性和文化语境

作品经典性一直是制约中国文学走向世界的重要因素。英国汉学家詹纳尔(W.J.F. Jenner)在讲到影响中国现当代作品在英语世界接受的因素时指出:“看看中国现代文学作品英译本的现状,实在难以令人满意……简单地说,我们提供给英语国家读者的作品与他们自己的或同语系的文学作品相比,并没有更好或不同,而是19世纪和20世纪西方模式的低劣模仿和改写……给英语国家读者提供错误的作品影响了对中国作品的需求。”①葛浩文也多次指出:“所有想要走出去的作家得问问自己,即作为一个文学创作者,他们是否就满足于自己的作品被当成社会文化教材来阅读?他们是否更愿意读者欣赏他们的艺术境界,并且得到共鸣?如果是后者,那么作家们就必须对自己有更高的追求,不能画地自限。”②中国现当代小说要顺利进入英语世界,开启精彩旅途,原作的经典性和适宜的文化语境是重要保障。

那么究竟什么才是作品的经典性?经典和经典性之间又有什么关系?方忠认为文学经典是指“具有丰厚的人生意蕴和永恒的艺术价值,为一代又一代读者反复阅读、欣赏,体现民族审美风尚和美学精神,深具原创性的文学作品。”③ 一部文学作品要成为经典,必须具备不同于一般文学作品的优越性,即具有经典性。④ 美国学者科尔巴斯(E. Dean Kolbas)认为,经典性概念意味着对一部作品的认知内容的审美判断。也就是说,一部文学作品是否能成为经典,取决于对它的认知内容的审美判断,取决于它是否能在审美维度上胜出,即具有比非文学文献和一般文学作品优越的审美特殊性。用科尔巴斯的话说,“文学作品独特的认知价值,以及它们的客观真理,都镶嵌在它们的形式审美特征里了”。⑤由此可见,一部作品的经典性主要体现在作品的思想维度和审美维度上,而思想维度和审美维度你中有我,我中有你,不可分割。莫言的小说《檀香刑》就是这样一部长篇力作,作品思想维度和审美维度水乳交融。

小说以纯粹的民间视角,借鉴民间说唱艺术,以“施刑”为主线,穿插诸多惊心动魄的历史事件,真实地再现了清末发生在山东“高密东北乡”的一场可歌可泣的民间反殖民运动。整部作品洋溢着浓厚的民间气息,再现了乡土中国历史与生活中最朴实本真的情景。书中人物,个性迥然,跃然纸上。文中受刑者孙丙猫腔绕梁不绝,再加上媚娘的哭唱,钱大老爷的九曲回肠,小说成了一个众声喧哗的多声部交响对唱,将故事演绎得凄凉而悲壮。而在这种凄凉和悲壮背后,莫言对古老文明掩映下的封建王朝权力体系、中国几千年的暴力文化以及伦理道德体系等进行了尖锐的批评和抨击,也对民间自由自在的艺术生命形式和高密东北乡人们舍生取义奏出的生命绝唱进行了热情洋溢的赞美。

作品的思想必须借助作品的艺术形式,如小说的叙事结构、故事情节和语言特点等。小说采用 “凤头”、“猪肚”和“豹尾”独特的三部叙事结构,大量使用口语、俗语、谚语、粗语等独具特色的民间语言,写作笔法洒脱豪放,纷飞的想象蕴含着澎湃的激情。虽然时有评论家批评莫言的语言不够精致严谨,但莫言的写作方式,是属于激情喷涌式的写作,灵感四射、语言一泻千里,或极尽讽刺,或高歌赞美,以狂欢化或戏剧性的叙事方法,穿透中国现代经历的大事件和大变局,表现原生态的农民心灵世界和情感激荡,体现出自己的文学力量。张清华说:“在《丰乳肥臀》和《檀香刑》之后,莫言已不再是一个仅用某些文化或者美学的新词概念就能概括和描述的作家了,而成了一个异常多面和丰厚的、包含了复杂的人文、历史、道德和艺术的广大领域中几乎所有命题的作家……莫言在其小说的思想与美学的容量、在由所有二元要素所构成的空间张力上, 已达到了最大的程度。”⑥

《檀香刑》内容与形式高度统一,思想维度和审美维度水乳交融,正是作品这种内在的经典性,小说走进了经典的殿堂,成为了一部汪洋恣肆、激情四射的典范之作,也正是作品这种内在的经典性,小说才能够跨越时空,开启精彩异国之旅。

二、葛浩文的文化翻译思想

把中国现当代小说译成英语,是一次文化行旅。译者的文化翻译思想在旅行过程中起着至关重要的作用。在翻译过程中,译者将面临两大主要挑战。首先是关于译作的接受问题。原文文化语境与译语文化语境迥然不同,即便译语流畅,但能否为英语国家读者理解?译者应该如何跨越文化边界,架起沟通桥梁?其次是关于原作艺术性的再现问题。译作是译者灵感闪烁的结晶。那么译者又该如何使自己的译作在创造性、风格甚至是文字游戏等多方面与原作媲美,同时又能满足英语读者和英语世界出版社的期待?面对这两大挑战,葛浩文先生究竟是在什么样的文化翻译思想指导下选择他的文化翻译策略?

这几年,随着莫言获得诺贝尔文学奖,批评者们纷纷聚焦葛浩文的翻译思想研究。姜玉琴和乔国强教授曾在《文学报》中指出:“葛浩文以‘市场’作为翻译中国文学的准则,其本身就是一种文化霸权主义思想在发挥作用。”⑦胡安江教授也指出: “实际上,葛氏的归化译法几乎见于他的每一部作品。”⑧朱怡华也在其硕士论文中指出,葛浩文在翻译策略上,采取归化翻译法,使译文更符合英语读者的阅读习惯。⑨ 这些观点都以偏概全,有时甚至断章取义,并没有通过对原文和译文进行细致的比读,来整体把握译者的文化翻译思想。

葛浩文虽然没有系统地对他的文化翻译思想进行过总结,但从他的翻译实践中,我们仍然可以概括他的文化翻译思想。

葛浩文在翻译时,充分意识到了文化差异。他说:“译者如何处理翻译问题, 我们如何应付复杂的跨文化交流活动是我们要思考的问题。” ⑩ 葛浩文在2002年发表于《华盛顿邮报》的《写作生活》(The Writing Life)中系统阐述了自己翻译观,并总结出四点基本原则,即“翻译应当忠实”、“翻译即背叛”、“翻译是重写”和“翻译是一种跨文化交流活动”。在讲到“什么样的翻译是好翻译”时,葛浩文认为答案可以简单归纳为两派说法,即纳博科夫派和帕斯派 。11 这两派提到了两种对立的文化处理意见,一种是尽可能地接近原文,保留语言异质性,另一种是以目的语或译文读者为归宿。葛浩文说“我还是照我的一贯翻译哲学进行,翻出作者想说的,而不是一定要一个字一个字地翻译作者说的。”12其实葛浩文一直在强调的就是用地道的语言,忠实地传达原文的内容。大多数批评者简单地认为他主要采用归化的翻译策略,甚至给他戴上“文化霸权主义”的帽子,这无法公平公正地把握译者的文化翻译思想。

在译介莫言小说的过程中,从《红高粱》到《檀香刑》,葛浩文的文化翻译观也在反思中衍变,不断走向成熟。从最开始的以目的语文化为归宿的原则慢慢过渡到以源语文化为归宿的原则,即从“求同”为主过渡到“存异”为主。《檀香刑》是葛浩文的最新译著,在翻译过程中,葛浩文努力保留源语文化,再现原文的艺术性。如在翻译小说题目《檀香刑》时,葛浩文就面临挑战。他在《檀香刑》英译本的译序中对小说书名的翻译做了解释:“翻译这部莫言最伟大的历史小说,挑战重重,首先面临的挑战就是小说题目《檀香刑》的翻译。 ‘檀香刑’字面意思是‘sandalwood punishment’或‘sandalwood torture’,对极其注重声音、节奏、语调的这样一部小说来说,以上两个译文都没法达到要求。在小说中,刽子手大声喊出他设计的酷刑的名字:‘檀-香-刑!’,而‘sandalwood’这个单词就已经有三个音节了,我需要找到一个更短的词来最切近地再现原文,于是我把题目译成 ‘Sandal-wood-death!’” 13

在《檀香刑》的译序中,葛浩文特别强调对原文声音、韵律和语调的翻译。他指出:“要想在翻译的过程中,既不至于用到美国街头俚语,又不至于过于传统,也是一项额外的挑战。最后的挑战在于韵律。在汉语中运用韵律比英语中多得多,不论长度如何,汉语的戏剧几乎每一行都运用韵律。我为了翻译这大量的唱段,使英译文尽可能和原文贴近,不得不绞尽脑汁,调用头脑中储备的所有韵律单词。14

葛浩文的文化翻译思想可以概括为“存异求同”四个字,存异是为了尽可能与原文贴近,保留异域情调,丰富译入语文化,求同是为了使译作更好地为读者接受。正是在“存异求同”文化思想指导下,译者融进自己的朝气和激情,灵活调整文化翻译策略,积极应对译作接受和原作艺术性再现问题,让作品的艺术生命在异域空间得到延续和传承。

三、存异:保存异域情调,传承中国文化

作品从一种语言到另一种语言,转换的不仅是语言,还有语言所赖以生存的土壤。语言转换,最大的障碍是原文中独特的语言结构;文化转换,最大的障碍莫过于独特的民族特征。如果独特的语言结构又表现了独特的民族特征,如汉语中的歇后语、谚语、民谣等,翻译就难上加难。《檀香刑》是“一部真正民族化的小说,是一部真正来自民间,献给大众的小说”15 。莫言在写作中加入大量山东农村的方言、民谣、小调、乡村谚语等,语言表达极具乡土特色,给小说蒙上了特有的中国韵味。

那么《檀香刑》中最本土的语言表达在翻译中又是如何处理?是再现乡土特色还是归化到英语文化中? 葛浩文是如何跨越文化边界让译作得到异域读者的接受与认可?

葛浩文虽然也是在“话语的统治下”工作,但他在处理《檀香刑》中最本土的文化信息时,尽可能保留原文的乡土文化,如莫言的民间口语的风格,在他的英译作品中得到了很好地体现。但用异化的策略并不意味着用不通顺的译文来传达原文的思想内容。相反,葛浩文用通顺地道的语言,来表现源语的文化观念和价值观,以及源语中的比喻和形象。下面就以文化特色词、人名、称呼、成语、歇后语、俗语等这些极具代表性的文化信息翻译为例,来看葛浩文如何在翻译中存异,再现异国风情。

莫言小说里面有很多文化特色词,由于中英两种语言和文化具有很大的异质性,这些文化特色词在英文里都找不到对等词。在翻译时,葛浩文努力保留原文的形象,或采用音译法,或采用生造词,或采用解释法,在目的语的文本中,突出原文之“异”,保留这些文化特色词的的异国情调。

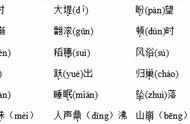

小说采用 “凤头”、“猪肚”和“豹尾”独特的三部叙事结构,“凤头”、“猪肚”和“豹尾”分别直译成“Head of the Phoenix”、“Belly of the Pig”和 “Tail of the Leopard” 。“猫腔”也音译成“maoqiang”,“旦”音译成“dan”, “生”音译成“sheng”, “刀马旦”直译成“sword-and-horse role”, “月老”直译成“man in the moon”, 保留了原文的形象。“绿帽子”第一次出现时,译成了“a cuckold’s green hat”,很显然,译者意识到了“绿帽子”的隐含意义,而后面再次出现时,就简译为“green hat”,既较好地译出了其隐含意义,又保留了原文的语言形式。翻译文化特色词时,如此存异的例子在译文中举不胜举。

英语人名比较简单,比较常用的女性名约500个,男性名约800个。汉语中姓不是特别多,但命名五花八门,非常复杂。而莫言小说中的人名更是独具特色,有着丰富的文化内涵。在《檀香刑》中,葛浩文基本上采用了音译法,如把“赵甲”音译成“Zhao Jia”, “孙丙”音译成“Sun Bing”, “钱丁”音译成“Qian Ding”, “洪小七”音译成“Hong Xiaoqi”。

《红高粱》是葛浩文翻译的第一部莫言小说,而《檀香刑》是葛浩文最新翻译的一部莫言小说。在这本小说中,莫言文化信息的处理方式发生了改变,譬如在翻译称呼语时,他在正文中几乎都用了拼音法,尽管会给读者带来陌生感,如:爹/亲爹- dieh、干爹- gandieh、干儿子- ganerzi、老太爷- laotaiye、老爷- laoye、少爷- shaoye、师傅- shifu、衙役- yayi、状元- zhuangyuan等。对这些称呼,译者在译文后用一张表格做了注释,如状元的注释为:“the top scholar in the Imperial Examination; the best in a field”,这样既能保留原文文化特色,又可以帮助读者更好地理解,读者在阅读过程中也可以保持流畅。关于这一处理方法,葛浩文还特意在译序中做了解释:“小说中一些词、一些术语,我没有翻译。尽管这些词或术语我可以采用下定义、描写或解构的方法,但我拒绝这样做。很多单词或术语,通过音译法,进入英语,收效良好……英语中的中国外来词数量很少,我认为现在该是更新和补充新词的时候了,因此,小说中很多词我都没有翻译,书尾我列了词汇表。只有一个词和标准拼音有细微出入,这个词就是‘dieh’(爹), 在中国北方通常称呼父亲为‘爹’,汉语标准拼音应该是‘die’。”16

四字成语是汉语特有的表达,它们短小精悍,寓意丰富,读起来朗朗上口,富有节奏感。莫言小说中四字成语俯拾皆是,为小说的意境美和音韵美添砖加瓦,如在“尔见识短浅,食古不化。当今皇上皇太后,顺应潮流,励精图治。爱民如子,体恤下情。犹如阳光,普照万物。大树小草,均沾光泽。尔心胸褊狭,小肚鸡肠。墨守成规,少见多怪。”中,出现了14个四字结构,表达言简意赅,语句自然流畅。但英汉两种语言之间存在着巨大的差异,英语中没有类似的四字结构,那葛浩文又是如何处理这些四字结构的呢?在翻译这些含有中国文化因素的汉语成语和其他四字表达时,葛浩文以原文语义传达为己任,基本上都采用了异化的策略,尽可能接近源语,如他把“当今皇上皇太后,顺应潮流,励精图治。爱民如子,体恤下情。犹如阳光,普照万物。”翻译成了“In conforming to the times in their desire to make the country prosper, His Imperial Majesty and Her Royal Highness have dedicated Themselves to loving the common people as Their own children, to understanding and sympathizing with those at the bottom, in the same way that the sun shines down on all creation.”,译文灵活变通,自然流畅,较好地保留了原文中的异质成分,却又不乏洋腔洋调。

《檀香刑》中俗语、歇后语、谚语、脏话,众声喧哗,小说洋溢着浓郁的乡土韵味。歇后语是中国人民在生活实践中创造的一种特殊语言形式,短小精悍、幽默风趣,散发出浓郁的生活气息,有着丰富的文化内涵。根据《现代汉语词典第5版大字本》,歇后语是由两个部分组成的一句话,前一部分像谜面,后一部分像谜底,通常只说前一部分,而本意在后一部分。歇后语这种独特的结构形式在英语中一般很难找到对等的表达方式。那么在《檀香刑》的翻译中,译者又是如何翻译汉语中具有浓郁文化特色的歇后语的呢? 葛浩文把歇后语“睁着眼打呼噜,装鼾(憨)”译成“Your eyes are open, yet you pretend to be asleep”,这个歇后语用直译的方法译出了第一层意义 “睁着眼打呼噜,装鼾”, 但“装憨”这层谐音喻义还是丢失了。他把“老鼠舔弄猫腚眼,大了胆了”译成“Like the rat that licks the cat’s anus, you are an audacious fool”, 这个译文生动简洁,贴切自然,把歇后语的两层意义都很好地再现了出来。歇后语具有浓厚的民族特色,对译者来说是个挑战。面对这一挑战,葛浩文的翻译虽然难称理想,但他基本上没有用加注法、解释法或套译法等,而是在符合译入语语言规范的前提下,充分考虑中英文化差异,充分考虑读者认知水平,努力用最贴切、最能为译入语读者接受的表达方式传达。

俗语是汉语语汇里为群众所创造,并在群众口语中流传,具有口语性和通俗性的语言单位。莫言在小说中大量妙用俗语,生动地展现了东北高密乡当时的俗人、俗事和俗话。然而,这些生动形象的俗语承载着丰富的文化信息,给译者带来巨大的挑战和困难。在翻译这些俗语时,在不影响读者理解的前提下,葛浩文基本采用直译法,如他把“有枣无枣打三竿,死马当作活马医。”译成“You hit the tree whether there are dates or not; you treat a dead horse as if it were alive. ”, 把“炒熟黄豆大家吃,炸破铁锅自倒霉。”译成“When the beans are fried, everyone eats, but if the pot is broken, you suffer the consequences alone.”。

莫言小说中的俗语举不胜举,葛浩文在翻译这些俗语时经常加上“There is a popular adage that goes”或者“A popular adage has it that”,而对于俗语本身,绝大多数都用直译的方法,较好地保留了原文中的意象,彰显了中国民间语言的活力与魅力。

四、求同:适度文化认同,灵活文化改写

译者是跨文化传播者,在跨文化传播过程中,他要有一种开阔的读者意识,要对读者的文化意识有适度的认同意识,并灵活调整译文的文化语境,这就是所谓的“文化改写”,也就是翻译理论中的归化说。郭建中教授通过对韦努蒂的访谈,重新给归化下了定义:“在译文中把源语中的文化观念和价值观,用目的语中的文化观念和价值观来替代,特别是把原文的比喻、形象和民族、地方色彩等用相应的目的语中的比喻、形象和民族、地方色彩来替代。”17

葛浩文提出的四个翻译原则中,其实已经阐明了他的翻译观,既要忠实,又不得不背叛原文,进行重写。也就是说除了存异,还要求同。译者在翻译过程中,除了有自己较鲜明的文化观,也会受到当时占统治地位的意识形态和诗学形态的限制,或多或少会对原作进行一定程度的调整,使译作尽可能多地为读者接受。另外,面对着翻译中的两大挑战,正如陆敬思(Christopher Lupke)所说,“任何简单的翻译方式都无法解决作家的个性化声音与其文化和语言环境的独特性这对孪生问题。在某些时刻,译者对原作的处理必然要享有一定自由,以便将其重塑到他自己的声音和英语文化框架之中。”18

葛浩文承认他在翻译中国文学作品时,对多部作品进行了编辑和改写,如李锐的《旧址》,莫言的《红高粱家族》、《天堂蒜薹之歌》、《丰乳肥臀》、《狼图腾》等。莫言给译者葛浩文充分的自由,让译者做主,“想怎么弄就怎么弄”。因此,葛浩文以“异化”为主要道德策略,特别是在翻译一些文化特色词、人名、称呼、歇后语、俗语等,但为了让译作更容易被西方读者接受,同时也使用归化方法,用流畅地道的译入语,适度改写。

莫言小说具有鲜明的乡土文化,文中频见骂人的粗话,最常见的有“操你亲娘”,“狗娘养的”、“畜生”、“刁民”、“狗杂种”、“小杂种”等。在翻译这些粗话时,葛浩文基本都用了归化的策略,用地道的英语中的粗话来替代,如把“小杂种”翻译成“You little bastard”, “你这个狗日的”翻译成“you dog-shit bastard”, “王八蛋”译成“no-good bastard”, “操你的妈”译成“Fuck you”。

而在翻译四字表达或一些文化特色词或一些俗语时,葛浩文虽然以异化为主,但有时考虑读者的接受能力,也会使用归化策略,例如,他把“狗仗人势,狐假虎威”这两个成语用归化的方法译成了“a browbeating toady who took advantage of his favored position”,原成语的比喻和形象丢失了,他把“那些人被他闹得丈二和尚摸不着头脑”译成了“they could make no sense of what he was talking about”,同样也丢失了“丈二和尚摸不着头脑”的生动形象,但两个译文都简洁地道,更容易为读者接受。

五、第三维空间:原文文化和译文文化的洽恰调和

译者在翻译过程中,一定会在译文里注入自己的文化翻译观,最终的译文其实是“原文 原文文化背景 译文 译文文化背景 原文作者的气质和风格 译者的气质和风格的混合体”。19 最终译文的文化既不是原语文化,也不是译语文化,而是各元素有机结合起来而形成的一个综合体,是文化的第三维空间,是异化和归化的动态平衡,更是源语文化和译语文化的洽恰调和。

刘宓庆指出,要达到原语文化和译语文化的洽恰调和,必须考虑文化适应性的问题,文化适应性主要包括三方面的问题:准确的文化意义(或涵义)把握、良好的读者接受和适境的审美判断。20 在译介莫言小说的过程中,葛浩文始终从大文化的视野出发,坚持读者关照观,把小说翻译置于整体文化矩阵中,努力再现原小说整个文化意境。

从《红高粱》到《檀香刑》,葛浩文的文化翻译观也慢慢地发生了改变,从以目的语文化为归宿的原则过渡到了以源语文化为归宿的原则,即从“求同”为主过渡到“存异“为主,通过适境的审美判断,努力使译文尽可能与原文接近,保存原文的“原汁原味”,最终得到良好的读者接受,完成作品在英语世界的文化行旅。

《檀香刑》英译本出版后,《波士顿环球报》(Boston Globe)、《纽约时报书评》( New York Times Book Review )、《出版人周刊》(Publishers Weekly) 、《泰晤士报文学增刊》( Times Literary Supplement) 、《南华早报》(South China Morning Post) 等纷纷发表评论。《南华早报》詹姆斯•基德评价说“葛浩文的英译本令人称赞,其语调是多重对立面的巧妙融合。”英国著名翻译家蓝诗玲在《泰晤士报文学增刊》撰文评价:“《檀香刑》更加野心勃勃,发人深省。主题富有想象力.....但是,如果斟词酌句,其语言还是粗枝大叶,套话连篇。”汉学家陆敬思对葛浩文赞美有加:“他的丰富学识,他对英语文学及其他拥有英语译文的文学传统的广泛涉猎,对高雅文化和流行文化的狂热消费,赋予了他将中国文学声音传达给英语读者的杰出天赋。借用华莱士·史蒂文斯的隐喻,葛浩文正是汉学研究领域的‘雄狮’。对我们来说,他的翻译‘至高无上’,在某种意义上,它们实现了永恒而不可磨灭的语言成就,足以与原作比肩而立,改变了英语世界中国现代文学的研究版图,正是这些卷帙浩繁的译文才使得中国现代文学的教学和研究成为可能。”21

结 语

莫言长篇小说《檀香刑》具有浓郁的地方色彩和民族特色,思想维度和审美维度水乳交融,正是作品这种内在的经典性,小说跨越时空,开启精彩的异国之旅。葛浩文在翻译过程中,始终从大文化的视野出发,充分考虑源语和目标语的文化背景,根据翻译目的、读者对象等选择存异求同的文化策略。他注重保留原文语言和文化特色,努力展示源语的艺术魅力,又采用符合西方主流诗学的叙事方法, 努力保持译文可读性,力求和谐地融入译入语文化。译者翻译过程中努力准确把握原文文化意义,加上适境的审美判断,最终获得了良好的读者接受,达到原文与译文的洽恰调和。

葛浩文的翻译赋予了莫言作品新的生命力,而英语世界读者对译作的阅读分析也丰富扩延了他作品的艺术价值。《檀香刑》的文化行旅,是文化碰撞、沟通和融合的过程,最终产生了新的文化视野,在异域空间获得了全新的生命。

基金项目

本文系2010年教育部人文社会科学研究青年基金项目[项目编号:10YJC740076]和浙江省哲学社会科学规划课题重点青年项目[项目编号:10CCWW012Q] “中国现当代小说在英语世界的译介与接受”的阶段性成果,并受中央高校基本科研业务费专项资金资助。

参考文献

① W.J.F. Jenner, “Insuperable Barriers? Some Thoughts on the Reception of Chinese Writing in English Translation”, in World Apart: Recent Chinese Writing and Its Audience, (ed.) Howard Goldblatt,New York: M.E. Sharpe, Inc., 1990, p 181.

② 葛浩文:《中国文学如何走出去》,《文学报》,2014年7月7日。

③ 方忠:《论文学的经典化与中国现代文学史的重构》,《江海学刊》,2005 年第3 期,第189页。

④ 卡尔维诺:《为什么读经典》,黄灿然、李桂蜜译,南京:译林出版社,2006 年,第3 页。

⑤ E. Dean Kolbas, Critical Theory and the Literary Canon, Boulder: Westview Press, 2001, p.114.

⑥ 张清华:《叙述的极限——论莫言》,《当代作家评论》,2003年第2期,第59页。

⑦ 姜玉琴 乔国强:《葛浩文的“东方主义”文学翻译观》,《文学报》,2014年3月13日。

⑧ 胡安江:《中国文学“走出去”之译者模式及翻译策略研究——以美国汉学家葛浩文为例》,《中国翻译》,2010 年第6 期,第15页。

⑨ 参见朱怡华:《翻译家葛浩文研究》,华东师范大学硕士学位论文,2012年。

⑩ Howard Go ldblatt, The Writing Life, Washington Post, 2002-04-28,Page BW10.

11、12 参见葛浩文:《中国文学如何走出去》,《文学报》,2014年7月7日。

13、14 、16 Mo Yan,Sandalwood Death, translated by Howard Goldblatt, Norman: University of Oklahoma Press, 2013: p. ix.

15 莫言:《檀香刑》,北京:作家出版社,2012年,封底。

17 郭建中:《重新定义:直译、意译与异化、归化》,《翻译:理论、实践与教学——郭建中翻译研究论文选》,杭州:浙江大学出版社,2010年,第360-361页。

18、21 陆敬思:《渴望至高无上——中国现代小说与葛浩文的声音》,《粤海风》,2013年第4期,第63页。

19、20 刘宓庆:《文化翻译论纲》,北京:中国对外翻译出版公司,2007年。

文章来源:翻译学研究

,