暗香浮动 136cm×34cm×4,2020

逆转:实验水墨的迷思

进入20世纪90年代以后,供职于画院和美院的体制内画家出于工作需要大多要进行主题性美术创作,在宏大叙事中表达家国情怀。方土也是如此, 他在主题性美术创作中倾注了大量的时间和热情, 并以精湛的创作能力取得了骄人的成绩:

1994年,作品《天长地久》入选“第八届全国美展”并获得广东省美展铜奖;1998年,作品《梅兰竹菊》入选“首届广东省中国画展”并获得银奖;2000年,作品《新睛》获得“广东省第二届中国画展”优秀奖;2003年,作品《花卉四题》入选“首届中国北京国际美术双年展序列展,全国当代花鸟艺术大展”获优秀奖(最高奖);2004年,作品《人类的朋友》入选“第十届全国美展”并获得优秀奖;2005年,作品《梅兰竹菊》获得“首届中国写意画作品展”优秀奖(最高奖);2011年,作品《廖仲恺先生造像》入选“回望中国——纪念辛亥革命100周年综合美术作品展”并获得优秀奖(最高奖)……

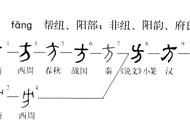

变化是肯定的。他说:“笔墨这玩意儿很独特,有时用不着刻画什么具体物象,单借点、线、面的构成,加上运笔的快慢,所产生的干、湿、浓、淡、焦韵味,即可组成可读图像体系。”方土努力将自己的情感融入“水墨”的精神构架并置身于“水墨”的自在状态之中。如此,既不为技法所累,也不为前人的样式所累。“我循此花费十几年时间,为的是拓宽水墨的边界线,探索另一种可能,后被学者们冠名‘实验水墨’。”

方土早期作品有着“大”“重”“奇”等特点。无论是上世纪90年代初期创作的《天地氤氲系列》,还是1996年的《天大地大系列》,就具有稳定中蕴藏着动感的符号排列。他想将画面上的紧张与运动,引向老庄式的永恒宁静,这使得他的作品具有超越日常世俗生活的“宇宙流”特征。

要理解方土和他的作品并不是一件容易的事。

1997年后,方土的艺术创作发生了重大逆转,他不仅大胆将丙烯、喷漆等非水墨材料引入了水墨画中,还采用了各种“做”的方式来作画。方土在《艺术自述》中指出, 那是因为“现代设计或构成乃是工业文明的重要成果,它渗透在我们生活中的每一个方面,从居住的环境到各种生活用品及工业用品,无所不在,艺术家作为人类最敏感的人群,不可能对此无所作为”。

方土的艺术表现技巧并无固定的“成法”,更多地来自他对传统水墨媒介和笔墨趣味的直觉把握。在他1999年作品《CD系列》中,他将CD光盘的实物拼贴引入画面, 从而以物质化的方式,使光盘作为商业化、信息传播与流行的符号,在作品中完成了从虚拟平面转向现实物质立体化过程。在2004 年作品《人类的朋友》中,他将一只在人类社会现代化发展进程中备受环境污染的鸟进行放大,采用勾、皱、点、染等多种技法相结合的语言特色,呈现物象被局部放大之后的情感与性格。

再往后走,方土开始注意解决的问题便是有效协调水墨表现与新艺术表现的关系。一方面仍然强调对笔墨效果的充分发挥,即使引入了丙烯颜料,他也很注重作画过程中的“书写性”与“即兴性”;另一方面,在引入新材料和新表现手法时,不光注重各种对比,还注重画面在整体视觉效果上的统一。

“方土式”的再度组合与重构并非单纯生硬地表现为线条布局的勾画,而是同步融合了水墨语言的章法与结构,从而深度彰显了中国传统笔墨的写意精神。在中国画坛,方土一直是个独特的人,他的这种综合性的方法,既象征了中西两种文化的冲撞、融合,又增加了画面的层次感、丰富感、厚度感,非常有利于对力量感、速度感、爆破感、冲击感的表达。

引领:主掌广州画院

2007年,方土执掌广州画院,他不拘一格广招天下贤士,虽然体制与编制的束缚让画院要正式纳才并不容易,但只要是方土想*事,他总是想方设法,借助各种力量把事办成。随着广州画院活力倍增,不少画家也好像一下子便有了感觉与方向,创作激情高涨,作品不断入选各种全国性甚至国际性的大型展赛并获奖。

在繁忙的画院行政工作中,方土并没有放下自身的艺术创作。他既领军做教练,又保留着选手的角色,同样参与到各种高水平的展赛中去。艺术的追求永无止境,他感觉到还有许多事没去做和没法做,只要拿起画笔他才觉得体现了人生价值。

在近年来的新作中,方土一方面把岭南画派中氤氲的笔墨风格和光影的视觉体验融入画面,另一方面将主要的研究精力和探索实践投放在兼具叙事性和场景感的人物绘画之中,形成了与众不同的风格面貌。

方土认为,对每一个艺术者来说,关心社会、关心历史、关心政治是艺术创作的一个原则,而这一原则,正是广东省美术工作者的优良传统。

纪念红军长征胜利70周年之际,方土发起并组织了“重走长征路”艺术采风活动。路途中,他遇见了10余位“尘满面,鬓如霜”的革命老“军娃”,方土感觉“不画出来,良心过不去”。《长征·军娃·故事》作品面世,把每张看似普通的肖像画里散发出的强烈历史感,集中到一张沧桑历尽、尘埃落定的脸孔上。题目的处理别出心裁,“军娃”的前缀是“故事”——因为有了“故事”,有了沙场的酣战,有了战争的洗礼,有了硝烟中的生离死别,才使一张稚嫩的脸变得沧桑衰老,作品的“可读性”极强,扩大了想象和阐释的可能性。

其后,方土又创作了一批新文化斗士——鲁迅先生的大肖像,粗拙凝重的笔墨既把鲁迅先生那种“横眉冷对千夫指”的凛然气概刻画出来,又把他“俯首甘为孺子牛” 的坚韧内省状写入微,把一个充满理想主义色彩的文化斗士形象高度概括化、符号化。

时代感不仅来自他的现实关怀的作品, 如《江山回响·1927》《乡村木匠》《海平线》《喜上眉梢》《2008中国·感恩》《2008中国·重建》,同时也来自于他的语言变革。即便是在一些极为传统的作品中, 如《怀素蕉帖图》《云水素心》《浸月图》等,也能够感受到一种强烈的现代感。

除了大尺幅的恢宏创作,方土的小品稿也十分优秀。写生小品稿为其游历祖国大江南北、长城内外,访老区、高原、边塞,日日笔墨不离手,点滴积攒而成,看似信手拈来,实乃静观深研所得。“小古人”系列小品则多与哲思、佛理禅宗相关,或似关良又异之,或追白石又拉开距离,渗透着方土对人生的体悟。

好榜样 224cm×193cm,2012

造血:推动青苗计划

“这几年渐渐感到后边的追兵不紧了, 艺术大道上许多能*人被社会的其他渠道诱惑分散了。”回想自己当年也差点离开艺术阵地,他表示要尽可能地为优秀艺术人才提供平台,“其实人才不用培养,不是人才培养了也没用,说是‘发现人才’更贴切。”他认为, 专业画家就是职业选手,应积极参加国家和主流层面的展赛,评判标准高了,发挥好了,获得更多学术共识,受到更高水平的检验,才能体现出更好的价值与追求。

在方土看来,自己近年来做得最有影响的一件事,非“广州国家青苗画家培育计划”莫属。“每个画家都是从年轻走过来的,但如果没有专业机构和权威人士对年轻人加以关注,往往出现两种不尽如人意的情况:一些人为了生存到处兼职或改行,一些人整天画画却始终见不到才华显露。”

方土一直将推动“青苗计划”视为自己对中国画坛重要的贡献。2012年11月,“青苗计划”由中国国家画院、广州画院、广州美术学院三方共同发起,方土是召集人。

“我们年轻的时候成立什么画派,搞什么几人展,现在年轻人就没这个概念了,你不给他们做,他们自己都很木讷。”在方土眼中,“青苗计划”最大的价值是为年轻艺术家提供一个有益的成长环境,所谓“同台吃饭各自长肉”,最终当然还是要靠自己。

他通过考核筛选把全国各地刚毕业或毕业不久的优秀青年艺术人才聚拢到一起,通过请名师授课和访名师工作室求教以及参加各种比赛展览等活动,为艺术苗子提供拓眼界、再教育、出成绩与推荐就业等平台。这一活动由广州画院倡导并得到国家画院的支持,能长期持续地影响与作用,为广东这方水土的艺术积累和发展注入新鲜血液与活力。

在力推“青苗计划”栽培年轻人的同时,方土也想方设法尽力发挥退休资深画家及特聘画家的作用,让老艺术家们继续发光发热,文脉薪传。他筹划并推动在沙河顶广州画院创作大楼首层设立先生画馆,作为广州画院资深画家进行创作、展示交流、学术研讨等活动的重要场所,成功举办了“先生之道——广州画院资深画家系列”,开馆以来展出陈永锵、张绍城等17位广州画院资深画家的作品。此举促进广州画院及特聘老画家与社会各界的交流互动,发挥了老画家们的余热,丰富沙河顶文化艺术圈的文化生活,广受业内和社会的好评。

神秘面具237cm×192cm,2022

北漂:为什么甘当一个逆行者?

2019年,方土突然放下他在广州开创的大好事业局面,在55岁这个节骨眼儿上调任中国国家画院工作。“怎么想的,都这把年纪该抱孙子了,还上调北京,图个啥?”这样对他诧异发问的,不止一人。

“记得第一次动议我调北京,大约在10多年前,是一位德高望重的老先生,那时我刚当上广州画院院长,新官‘三把火’还没烧起来,于是避而不谈。”2016年,方土无意间提及,老先生又再次鼓励并写了推荐信,经中国国家画院院务会通过,此事算是正式启动。

那一年,方土53岁,虽谈不上踌躇满志,但心里无比激动。然而,就在上报走程序时,政策突变,人事调动冻结。当他接到调函时,转眼已3年过去。

对于广东人尤其是潮汕人来说,并不看好“北漂”。不过,行内人一句“换个环境,另一种心态,也许能画出一批好画来”,让方土心安了不少。

年轻时,方土见过赖少其、关山月、黎雄才诸大师做客中国国家画院的老照片, 没想到30年后,自己也侥幸跨入这道门槛, 他内心深感无比荣耀。在调入的次年即2020 年,国家画院新楼建成,赶上了分大画室的好时机,方土不由产生“前人种树,后人乘凉”的幸福感。

人生在世走一遭,历却一番方始终。常年在广州念书、工作与生活,湿气侵人, 进京前方土的腿脚行走并不利索,没想到在北京稍住,行路竟比往日轻松多了。很多年前,就有占卦者说北方是他的福地。说来凑巧,2012年他曾陪友人到朝阳区北五环外看楼盘,一冲动也跟着刷了卡,购得一处当画室,好似早就为调京作准备。

也许是当时新冠疫情防控还在持续, 方土的生活空间获得前所未有的平静,正如木心先生的一句诗:“从前的日色变得慢, 车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。” 他似乎明白这个浮躁时代,依然可以选择平静,就看自己如何找平衡,如何找乐趣。他还莫名爱上了种花草,这项看似浪费时间的事,恰恰使生命得以充实,同时又能给创作思维一个舒展的空间。

作为一个闲不住的人,方土在京几年,《吴哥的微笑》《觉醒者》《三星堆》等佳作不断面世,一方面通过物象的放大和笔墨的*来生成一种崭新的图像结构;另一方面巧妙地转化了现当代艺术的审美体系,形式出新且含义深刻,充满图像式格趣与神秘性意味。中国美术家协会副主席何家英表示,方土的画已经到了一个境界,怎么点, 怎么画,都是对的。担任国家画院美术馆馆长一职,注重提升馆内展览质量,由他主策划的“叶浅予主题创作与插图艺术研究展”荣获文化和旅游部“2022年全国美术馆馆藏精品展优秀项目奖”。

方土虽身处北京,一直心系岭南,不忘带动艺术同行一起探索。由他担任执行会长的广东省中国画学会已经不知不觉走过10个年头,每年都坚持“三个一”(一个年会、一个学术展、一本年鉴)的工作模式,在业界获得好评如潮,为推动岭南中国画走向全国、走向世界持续贡献着他的艺术力量。

2023年,方土迎来了他的60岁。“我觉得老天爷赋予生命,每个年龄段都是最精彩的。”在被问到对年龄的看法,他并不认老,“艺术生命需要艺术家不断地去把握, 每个时期都应该有每个时期的创新,如果作品一成不变,那活得也是多余的,对吧?” 采访尾声,方土的目光落在荔园池中悠然游弋的两对黑天鹅身上。跟随着他的讲述,我们仿佛也体悟到生命是一场旅行。“慢生活,品滋味,一心画画,人生幸甚!”

对话方土:

每个年龄段都是精彩的

“夹金山地形险峻, 破晓的晨光寓意希望。” 近日,方土在东莞黄江镇黄牛埔美术馆展出的作品《一九三五·夹金山》备受关注。循着方土的创作足迹,我们悄然走近他的水墨人生。

《时代潮人》:您的名字虽然笔画少,但方正大气,中国人讲究地阁方圆,“乡土”又是中国文化的重要底色。方土这名字有什么故事吗?

方土:这个名字确实有个典故,还得从1986年讲起。我原名“方健群”,丢到大街上可能好多人响应。改名“方土”第一个提议的是广州美院李正天老师。当时我的毕业创作作品《岭南佳果》四联屏展出后效果特别好,得到不少名家和老师的好评。广州美院油画系的李正天老师看后非常激动,让人转告“我李正天要请他吃饭”。饭桌上,本以为李老师会赞赏我,谁知他用严肃的语调,说:“我三出三进展厅看这次的毕业展,都是为了记住‘健群’这个名字,可一走出来还是忘了, 约见你就是想郑重其事地告诉你:必须改名!”接着, 李老师讲了关山月等一串名人的改名故事,并建议我改名“方重”。我既兴奋又忐忑,自己当时瘦得像只猴, 体重不足100斤,怎敢不自量力叫“方重”呢?李老师似乎揣测出我的顾虑,又强调一句:“只要画有分量, 就配得上这个名字!”说实在的,当年只在乎怎么创作好作品,哪顾得了这些,再说凡是画画的,谁不期望有一个响亮而且过目不忘的好名字?但是我毕业后跨行从影,改名的事就搁置下来了。

又过了几年,我们班同学约好在广东画院美术馆办展,我提起改名“方重”,立即受到同学们的反对,有一女同学随口说:“这么土,不如就叫‘方土’得了。”无意间的一句话触动了我,索性就将“方土”印在画展的请柬上,就此启用这个名字了。因与户口簿、身份证不相符有诸多不便,我下定决心彻底改名,可申请几次都没批下来。后来省委老*吴南生到“大方斋”画室喝茶,谈及我改名之事,吴老十分支持,即打电话交办,身份证终于名正言顺写上“方土”两字!

“方土”这个名字易记易写,一目了然,点开百度搜索,竟没有一个同名,独一无二。更惬意的是,它暗含了“一方水土养一方人”“一方一净土……一叶一菩提”等名句,连起来写像个“走”字,寓意着我要“走四方”。再遇见李老师,我欣喜地告诉他:“土字的灵感归功于您,因为‘重’的下半部就含有一个‘土’。”李老师听了也连连称赞。

生活中,更多的人喜欢称我老土、土哥,也有人直呼土爷、土匪的,我都欣然接受。偶尔听到有人喊我“健群”,一般都是发小,倍感亲切!

《时代潮人》:您是实验水墨的探索者和引领者,对外行人来说,“实验水墨”这个词还是比较陌生的,能否分享一下它的内涵?

方土 :“实验水墨”的产生是有针对性的,当时整个社会发生了变革,西方很多东西涌进来,对中国的文化冲击很大,有一批人就提出要回归传统,但是我却觉得不太现实,艺术的形态变化必须与时俱进,传统是回不去了,传统只能是借鉴,可以嫁接构成新的艺术形态。

看古人画的小扇面小品这些东西,跟那时的生存环境是有直接关系的,所以说环境的变化对于艺术家来说不应该是陌生的, 应该用一种积极的方式去思考。上世纪80、90年代已经有铺天盖地的影碟等新介质,时空里的声、光、电全部发生了变化,所有的一切都引发我的思考。我没法安分,多变、善变是我应对的一项习惯。早在实验水墨之时,我就认识到凡是模式化的创作,必定会减弱艺术的激情状态。一直以来,我绝不画地为牢,而是尝试用不同方式极大地拓展水墨语言固有的疆域,愿以拙笔写意,纵横涂抹,让情趣与观念交错自生。所以我就采用了各种工具,包括喷枪等方式,找到了很多对“面”肌理的处理应用。

事实上,我已染上东西文化融合的底色,在对西方艺术观念认知与适应的同时, 又对传统水墨不断回望不断反思。我的路子跟随时代而迂回于曲折中求变。日常间隙,时而随兴“梅兰竹菊”,惬意之至,有如下海畅游!时而执着“实验水墨”,异想天开,好比登高望远。无论涉足传统还是当代,当人与作品形成一种“无我”状态时, 灵光乍现,笔如有神。

这些应用到了后面,使我艺术思路很开阔,我嫁接了很多新的材料,解决了很多视觉冲突,特别随着一张画尺度不断扩大的时候,毛笔跟纸面的关系它早已产生了变化, 这时排刷、喷枪大派用场。

早在上世纪80年代初我看一些时装杂志,黑白的,特别是一些打光的影,总觉得跟中国画水墨的表现是一致的,这又自然而然带给我一种想要改变的冲动。我觉得中锋用笔已经不足以表达我的情感。

假如你想歌唱,但没有麦克风,怎么办?你吼出来就是了。这种“吼”就是一种冲动表达方式,水墨的表达也是要抓住瞬间的冲动,过分计较工具是不对的,作为艺术家可贵的还是在于创造。一定要在不断地碰撞中找到新的起点,这个“点”可能以后也会成为传统。