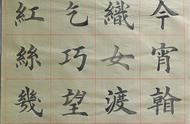

乞巧 唐•林杰

七夕今宵看碧霄,

牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,

穿尽红丝几万条。

林杰(831-847),字智周,福建人,唐代诗人。小时候非常聪明,六岁就能赋诗,下笔即成章,又精书法棋艺。相传这首诗便是诗人六岁所做。

全唐诗存其诗两首,另一首是:

《王仙坛》

羽客已登仙路去,

丹炉草木尽凋残。

不知千载归何日,

空使时人扫旧坛。

下面我们一起来赏析《乞巧》

农历七月初七的夜晚,也就是“七夕”,是传说中牛郎织女在银河鹊桥上相会的日子。民间活动主要是“乞巧”,因为织女有一双灵巧的手,所以这一天家中女眷要对月穿针引线,向织女乞求一双巧手,如果线从针孔穿过,就叫得巧。这一习俗唐宋最盛。

七月初七的晚上,仰头看明月高悬,浩瀚无际的夜空一片碧蓝。动词“看”的运用很贴近生活。

天河两边各在一方的牛郎和织女,终于可以通过鹊桥,渡过浩淼的天河来相会,一年一度的相聚只有这一个晚上,这是一个多么幸福多么珍贵的美好夜晚。“渡”是想象中的动作,是对美好事物的向往。

七夕的日子,家家户户观赏着天上的秋月,望着银汉迢迢,祈盼、乞求织女赋予一双灵巧的手。“望”字含着虔诚的渴盼。三句诗中的三个动词清晰明了,用词准确。

虔诚地在月下穿针引线,穿尽的红线总有几万条了吧。一个“尽”字表现了乞巧的热闹场景,表达了追求智慧灵巧的心意。

整首诗通过对七夕乞巧的场景描写,表达了人们追求幸福生活的迫切美好的心愿。