深圳注册志愿者人数超400万,占常住人口比例超22%,相当于平均每5人中就有1名志愿者。公益与深圳,似乎有某种情缘。

投身公益本就绝非易事,坚持18年做公益更是难能可贵。

今天要讲的故事主角周堃,他将公益助学支教视为自己的全部人生,18年来,他参与资助了15000多名大山里的孩子,其中93%拿到了大学文凭。

《先行》的第111期,一起踏上周堃的公益助学“无穷之路”。

一次支教改变的人生

1988年大学毕业来深圳闯荡的周堃,乘着改革开放的春风,在涂料行业大展拳脚,还开办了自己的工厂,但他心中一直有一个教师梦。

2007年,他积极响应深圳发起的“募师支教”活动,背上背囊就去了江西山区支教,彼时他还不知道,这场支教之旅,将会改变他的一生。

他们一行人来到江西安义下桥小学,学校里多数孩子是留守儿童,师资力量匮乏,教学设备落后。校园内杂草丛生,一到放学,学校就成了当地人的放牛场......

(江西安义)

当时全国义务教育阶段免费政策还尚未启动实施,没课的时候,周堃就到田间走访,他发现,一些孩子因为家里贫穷,面临辍学风险。

眼前的景象震撼了周堃,在支教期满后,他回到深圳,与朋友商议一起资助当地的32个孩子,让他们继续上学。

“做公益是会上瘾的,回到深圳之后,我心里经常想着那些孩子们。”一年间,他又接连帮助了60多个孩子。

(周堃与他支教的孩子们)

用脚步答疑解惑

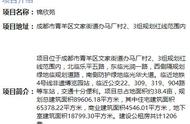

周堃意识到,业余时间根本不足以支撑他的公益助学梦,他便把工厂交由他人打理,自己创办了游友教育公益事业发展中心。

这个平台以“关注山区教育”为核心,以“一对一定向跟踪帮扶”的形式,每年为结对寒门学子提供1200元助学金,一直资助到高中毕业。这也是深圳市第一家民间纯公益助学的慈善组织。

(游友公益的助学档案)

让周堃意外的是,热衷于公益助学的人很多。平台上线后,不少人前来咨询,但也有不少人心存疑虑:如何保障我的助学金真正交到学生手中?哪些学生是真正需要帮助的?

为了消除大家对民间公益组织的顾虑,他决定用脚步答疑解惑。

18年来,他走遍了江西、青海、河南、甘肃、云南、贵州、湖南、海南等地,和志愿者们实地走访当地的困难学生家庭,并与当地相关部门一起对家庭的收入情况、人口结构做详细调研。