里东古村的村口大榕树。(刘炎生/图)

从里东村到珠玑镇,虽然只有数里之遥,但眼前的景象却有天壤之别。里东破败,寂寞,四处都听得见深山的鸟啼;珠玑却兴旺,热闹,四处都听得见人声。最让我感兴趣的是珠玑古巷里,一字排开的上了年岁的民居,几乎每一间都写着某氏或某氏祖居字样。剔除旅游功能,它说明了一个潜在的事实:历史上,众多家族从珠玑巷踏上了南迁之路,这里是众多家族的根和源。

屈大均《广东新语》总结说:“吾广故家望族,其先多从南雄珠玑巷而来。”康有为在他自编的年谱里郑重其事地记录了其家族渊源:“始祖建元,南宋时,自南雄珠玑里始迁于南海县西樵山北之银塘乡。”事实上,还有广东籍名人如邓世昌、梁启超、孙中山、詹天佑、黄飞鸿、李小龙,他们的根都在这条只有1500米长的珠玑巷。从珠玑巷及周边南迁的居民,黄慈博先生《珠玑巷氏族南迁记》中记载,有家谱可查的共有164族,凡73姓。多年的繁衍生息后,据估计,这些珠玑巷移民的后裔已多达两千万到四千万。除广东省外,还有不少漂洋过海,在异国他乡生根发芽。

韶关朋友刘炎生告诉我,珠玑巷曾经有一百多个姓,几千人,如今只有二十多个姓,一千多人。但是,前来珠玑巷寻根的却络绎不绝。

当地人给我讲了一个寻根的故事。故事说,一个居住在福建的陈姓家族,根据族谱上记载的祖先当年的生活环境:有山、有河、有古塔、有九眼井和大榕树,他们在粤北地区找来找去,终于确认珠玑巷就是祖宗的生息之地。

不过,如今居住在珠玑巷的各宗族,他们迁来珠玑巷的历史都只能追溯到清朝乾隆年间。也就是说,明、宋、唐,甚至更早的珠玑巷人,他们已经以珠玑巷为跳板,顺着浈江进入珠江,然后像蒲公英的种子那样,被命运的风吹向了更为广阔的未知远方。当他们的后裔回望珠玑巷时,在后人的视线里,那些筚路蓝缕的祖先,都是一个个面容模糊的、遗失了姓名的英雄。

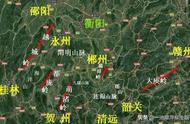

粤北重镇韶关三江汇合处,赤色为浈江,绿色为武江,汇合处是北江。(童铜韶/图)

从梅岭下山,我回到了韶关市区。晚上,沿着浈江河滨散步。在韶关,浈江与武江合流,汇入了北江,水流愈发丰沛浩荡。这条自唐代起就因梅关古道的开通而在通往岭南的三条水道中,客货量十占七八的古老河流,交通功能已然不再。就像南岭山中的古道,渐渐变成了荒烟蔓草的废墟。但源自南岭深处的万千溪流,依然涓滴成河,逝者如斯,不舍昼夜。

,