1、前言

1.1 工程概况

XXX隧道是XX至XX境内K线上的一座分离式隧道。隧道起讫里程桩号左幅:ZK37 250~ZK37 990,长740m;右幅:YK37 248~YK38 015,长767m,隧道最大埋深约99m,洞轴线进口走向方位角约202°,出口走向方位角约201°;单幅隧道净空:10.25m×5.0m,进口洞门型式拟采用削竹式,出口洞门型式拟采用端墙式,灯光照明,自然通风。

1.2 勘察方法及完成的勘探工作量

隧址工程地质初勘采用了钻探、物理勘探、工程地质调绘、室内岩土试验综合勘察方法。根据设计要求,在隧址进出口各布置钻孔1个,布置浅层折射波法剖面线6条(2纵4横),以测定隧址围岩弹性纵波波速,探测山体有无断层破碎带;布置高密度电法剖面线2条(2横),以探测隧址区岩溶分布范围、发育规模等,并配合钻孔划分隧道土石及风化带界线;工程地质调绘采用近期1:2000航测地形图为底图,重点对不良地质体和地层分界线展开调查和测绘,并绘制工程地质平面图。勘察日期为2010年5月14日~5月23日,完成实物工作量见表1-1。

完成实物工作量表 表1-1

| 项 目 | 单位 | 数量 | 附 注 | |

| 测量 | 勘探点坐标测量 | 次/点 | 2/2 | 钻孔放点2次 |

| 工程地质调绘 | 比例尺1:2000 | km2 | 0.31 | 半仪器法,路中线两侧各200m范围 |

| 钻探 | 钻 孔 | m/孔 | 64.50/2 | 机械钻探,泥浆护壁,全孔取芯 |

| 取样 | 原状试样 | 件 | 3 | |

| 岩 样 | 组 | 10 | ||

| 试验分析 | 土的物理试验 | 组 | 3 | |

| 岩石密度试验 | 个 | 3 | ||

| 岩石饱和抗压试验 | 组 | 6 | ||

| 岩块波速测试 | 块 | 1 | ||

| 水文试验 | 钻孔地下水位观测 | 次/孔 | 4/2 | 初见水位2次、静止水位2次 |

| 提水试验 | m/段 | 18.40/2 | ||

| 工程物探 | 声波测试 | m/孔 | 14.60/1 | |

| 浅层折射剖面 | m/条 | 2080/6 | 2纵4横 | |

| 高密度电法剖面 | m/条 | 326/2 | 2横 |

1.3工程地质初勘质量控制

从外业施工到内业资料整理,均以现行公路行业相关规范、《工程地质勘察实施细则》、《XXXX至XX黔江段公路XX境工程地质初勘勘察大纲》和设计要求为依据,进行质量管理;管理程序上贯彻执行中交二公院ISO9001质量保证体系(D版)的各项规定;勘察质量经项目部自检,公司组织检查和院总工办验收合格。

2、工程地质条件2.1 地理位置及交通条件

隧址所在地隶属xx乡XXX村。进口距S232省道约110m,有一乡间公路相连;出口位于S232省道西北侧约80m的山坡上,有一乡间小路贯穿整个隧址区,交通较便利。

2.2 地形地貌

隧址区地貌单元属构造溶蚀侵蚀中低山峰丛地貌,隧道走向呈东北~西南向,隧道穿越段地面标高在854.00~954.00m之间,相对高差约100m,地势起伏相对较大。隧道进口位于一缓坡上,坡度约10°,坡向约35°,山坡多被开垦为耕地,种植着土豆、玉米等经济农作物,山坡下分布有少量居民点;出口所处山坡坡度稍陡,约30°,坡向约157°,植被较发育,多为松柏、栎树及小灌木,自然山坡现均处于稳定状态。进口段溶蚀现象较发育,可见两个比较大的落水洞。

2.3 地层岩性

根据钻探和地质调绘,隧址山体覆盖层断续分布,主要为残坡积的粉质黏土,隧址下伏基岩岩性为三叠系下统大冶组(T1d)及二叠系上统吴家坪组(P2w)灰岩,中风化岩体岩质较坚硬,饱和抗压强度较高,属较硬岩,岩体较破碎,岩芯多呈块状;地质成因及岩性特征见表2-1。

2.4 地质构造

隧址区大地构造位于扬子准地台之中,属XX~咸丰台褶带的一部分。自三叠纪晚期的印支运动开始,形成近东西向构造线,其后受新华夏构造作用影响,形成现今北东向构造格架。其后在新构造运动作用下,主要表现为地壳间歇性差异抬升,河谷下切,形成了区内北东向复式褶皱带和与之相伴的断裂,奠定了区内的构造形式。

根据工点地质调绘,隧址周边岩体节理裂隙较发育,主要节理裂隙有2组:

①187°∠62°,密度2~3条/m,呈微张开状,隙宽2~4mm,充填方解石脉,水平延伸长度1~3m,竖向切深0.30~0.80m;

②89°∠63°,密度1~2条/m,呈微张开状,隙宽1~3mm,无充填物,水平延伸长度1~2m,竖向切深0.40~0.60m。

地层岩性特征表 表2-1

| 系 | 统 | 组 | 符号 | 层号 | 岩 性 特 征 | 揭露厚度(m) |

| 第四系 | 残坡积 | Qel dl | Ⅰ2 | 粉质黏土:黄褐色,稍湿,可塑,含少量铁锰质结核及砾径3~15mm的灰岩角砾,约占20%,局部含量高达50%。表层含少量植物根系。 | 1.50~3.80 | |

| 三叠系 | 下统 | 大冶组 | T1d | Ⅲ3-2 | 灰岩:浅灰色,隐晶质结构,薄层状构造,主要矿物成分为方解石,节理、裂隙较发育,呈网状分布,隙宽1~5mm,充填方解石脉。岩体较破碎,岩芯多呈2~10cm碎块状、块状,少量呈10~20cm短柱状,个别长达35cm,岩质坚硬,敲击声脆。岩层产状12°∠30°。 | 最大揭露厚度37.50 |

| 二叠系 | 上统 | 吴家坪组 | P2w | Ⅳ2-2 | 泥灰岩:黄绿色,隐晶质结构,层状构造,主要矿物成分为方解石及少量粘土矿物,节理、裂隙较发育,隙宽1~3mm,充填泥质物,隙面可见黄褐色铁锰质氧化物浸染。岩体较破碎,岩芯多呈3~10cm碎块状、块状,少量呈10~25cm短柱状。 | 18.50 |

| 灰岩:灰色,隐晶质结构,中厚层状构造,主要矿物成分为方解石,节理、裂隙较发育,呈网状分布,隙宽1~2mm,充填方解石脉。岩体破碎,岩芯呈2~10cm碎块状、块状,岩质坚硬,敲击声脆。岩层产状12°∠30°。 | 最大揭露厚度3.20 |

2.5 水文地质

隧址区地处温带大陆性湿润气候区,四季分明,潮湿多雨,多年平均气温16℃左右,多年平均降雨量1400mm(咸丰) ~1450mm(XX),最大日降雨量可达150.5mm(咸丰),局部可达324mm,夏季山区小气候特征明显,雷阵雨、暴雨频繁出现,常伴有山洪暴发,并易发滑坡等地质灾害。

2.5.1 地表水

隧址区地表水不发育,主要为雨季时形成的地表面流,汇集和排泄大气降水,由高处向低洼地段排泄,其自然排泄畅通,对隧道建设基本无影响;但应注意暴雨期间地表面流对洞口的冲刷破坏作用,宜采取截流、疏排措施。

2.5.2 地下水

2.5.2.1地下水类型及特征

隧址区地下水可分为第四系松散孔隙水、岩溶裂隙水及岩溶水三种类型。

第四系松散孔隙水赋存于残坡积粉质黏土中,含水层总体厚度较小,分布不稳定,多处于隧道进、出口段斜坡地带,贮水条件较差,易渗透流失,仅季节性有水,旱季多呈干涸状,该层分布于隧址区浅表层,对隧道施工影响小。

岩溶裂隙水赋存于基岩岩溶裂隙中,水量大小受裂隙及岩溶发育程度的控制,局部地段由于裂隙及岩溶发育,岩溶裂隙水补给条件较好,隧道开挖时存在着滴水、渗水现象。

岩溶水主要赋存于岩溶管道中(溶洞、溶隙),富水性弱~中等,隧道开挖时可能存在涌水现象。

2.5.2.2 补、径、排条件及动态特征

隧址区内地下水主要为岩溶裂隙水、岩溶水,其中岩溶裂隙水主要接受大气降水垂直入渗补给,沿基岩裂隙向地势低凹处呈脉状、线状排泄;岩溶水水量大小受岩溶发育程度及补给源的控制,季节性较明显,特别是雨季时形成的地表面流易沿溶蚀漏斗、落水洞迅速下渗,地下水流量急剧增大,对隧道建设有重要影响。

2.5.2.3 地下水水质

根据邻近工点所取水样水质分析结果表明,隧址区地表水、地下水对混凝土及混凝土中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

2.5.2.4 地下水影响

隧址区基岩岩溶裂隙水水量总体不大,接受大气降水入渗补给;在隧道浅埋段裂隙较发育,岩溶裂隙水受地表水补给条件较好,隧道开挖,滴水、渗流现象明显。

由于隧址区基岩为可溶性碳酸盐岩,岩溶较发育,山体深部可能存在着岩溶管道,隧道开挖时可能会发生涌水现象。

2.6 抗震设计参数及地震效应

根据XX省地震烈度区划图,本区地震烈度大致以清坪~咸丰~丁寨一线为界,以西为Ⅵ度区,以东定为小于Ⅵ度区。

根据《建筑抭震设计规范》(GBT50011-2001)和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区设计地震分组为第一组,设计地震烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。按照公路工程抗震设计规范并结合本区区域构造条件相对较差的特点,高速公路应提高一度设防。

2.7 不良地质现象及防治措施

隧道区的不良地质现象主要为岩溶:

隧道区基岩岩性为三叠系下统大冶组(T1d)及二叠系上统吴家坪组(P2w)灰岩,均属可溶性碳酸盐岩,在隧道进口段发育有两个落水洞,不良地质编号分别为L61、L62,其中L61位于ZK37 270处,处于隧道左幅进口洞身上,洞口呈圆形,直径约1.50m,可见深度约3.00m,为干溶洞,属Ⅱ级落水洞;L62位于YK37 300处,处于隧道右幅进口洞身上,洞口呈椭圆形,长轴长约20m,短轴长15~20m,可见深度大于20m,与L61落水洞及地下暗河连通,雨季时有地表水入洞,属Ⅲ级落水洞。

鉴于以上岩溶发育情况,隧道左幅进口段施工时,为防止出现冒顶现象,建议对L61落水洞填埋夯实后,再开挖;对于隧道右幅进口段L62落水洞,因其发育规模较大,且与地下暗河相通,若无法填满夯实,可在隧道内布设盖板涵等构筑物跨越。建议在施工图设计时,对该隧道进口段线位进行调整,以避开落水洞为宜。

隧道施工时应加强地质编录和地质超前预报工作,对发现有影响隧道稳定的岩溶管道采取注浆加固等处理措施。另外隧道施工时,还应加强排水,在隧道洞身内布设纵、横向排水沟,利用隧道底板自然坡度将积水排出洞外;局部水量较大的部位应设置集水井,用水泵抽水输出洞外,水泵等排水设备数量、功率等视岩溶水水量大小而定。

3、岩土体工程地质特征及围岩等级划分3.1隧道围岩分级划分的原则、依据

本隧道围岩分级划分采用多指标,定量与定性相结合的原则划分。主要考虑的影响因素有构造影响、节理裂隙发育程度、围岩岩性、风化程度、地下水发育情况、隧道埋深及偏压情况等。勘察过程中对隧址区进行了1:2000工程地质调绘,主要注重于隧址区的不良地质及水文地质情况,并对隧道进出口部位进行了节理裂隙统计,结合路线走向绘制赤平投影综合评价洞门及洞身稳定性。本隧道进出口均布设钻孔,洞身段纵向及横向布设了浅层折射剖面和高密度电法剖面,使钻探、物探成果充分结合,相互验证;隧道钻孔所取岩样进行了饱和单轴抗压强度试验(Rc),并对有条件进行声波测试的钻孔,进行了岩体纵波测试。

3.2 隧道围岩分级方法

根据《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004)之规定对有Rc及Kv参数的围岩段落采用围岩基本质量指标BQ值及围岩基本质量指标修正值[BQ]确定围岩分级。

按照分段定量评价隧道围岩级别的技术要求,本隧道围岩分级采用现行《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004)第3.6.3~3.6.5条规定的围岩质量指标BQ值判别法。为计算BQ值及其修正值[BQ],根据钻孔的RQD值和声波测试成果,以求分层的岩体完整性系数Kv;在钻孔中还采取了代表性岩石试样测定岩石饱和单轴极限抗压强度(Rc),试验成果详见岩石试验汇总表。

围岩基本质量指标BQ值按式BQ=90 3Rc+250Kv计算;围岩基本质量指标修正值[BQ]按式[BQ]=BQ-100(K1+K2+K3)计算;式中的K1、K2、K3分别为地下水、主要软弱结构面、初始应力状态修正系数;计算中的限制条件及计算结果的分级评价标准详见《公路隧道设计规范》。

3.3 计算BQ与[BQ]时参数的选取及计算结果

岩石饱和单轴抗压强度Rc:按规范要求对洞身段较完整的岩芯取样进行测试,并结合该工点实际取相应值。

岩体完整性指数Kv值:①对有钻孔的围岩段落,进行岩体弹性纵波速度测试,结合物探成果,求取平均值(或代表值)Vpm1,验证钻探成果,并指导围岩级别划分,再测定同一岩性下的岩石弹性纵波速度Vpr1,Kv=(Vpm1/Vpr1)2;②对于没有钻孔的围岩段落,根据浅层折射波法求得的岩体弹性纵波速度,结合该类岩石弹性纵波速度的经验值,求得代表值Vpm2、Vpr2,Kv=(Vpm2/Vpr2)2。经过计算中风化岩层Kv=0.309~0.607,微风化岩层Kv=0.669。

围岩基本质量指标修正值[BQ]=BQ-100(K1 K2 K3),对于地下水影响修正系数K1、主要软弱结构面影响修正系数K2、初始应力状态影响修正系数K3选取的说明:①据隧道区域构造、洞身段埋藏深度、围岩岩体的完整程度、岩溶发育程度,进行K1值修正;②隧道岩性主要为灰岩,除埋藏深度较深,风化作用较弱的洞身围岩,一般可不进行K2修正,其它地段均应进行相应的修正;③由于本区为低应力区,且隧道埋藏深度一般不大,初始应力对岩体基本质量影响轻微,因此可不进行K3修正。

隧道围岩级别划分及计算结果见表3-1。

3.4 岩土体工程地质特征

第①层:中风化灰岩分布于整个隧道区,岩体破碎~稍完整,岩石属较硬岩。根据岩石试验资料与野外鉴定,取RC=41.5MPa,弹性纵波速一般为2781~3894m/s,Kv=0.309~0.607。

第②层:微风化灰岩,该层主要分布于洞身埋藏较深段,岩体较完整~完整,岩石属较硬岩。根据岩石试验资料及野外鉴定,取RC=63.9MPa,弹性纵波速一般为3972~4497m/s,Kv=0.669。

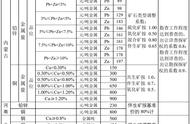

XXX隧道围岩级别划分一览表 表3-1

| 幅别 | 起讫桩号 | 分段长度 | 围岩岩性 | Rc值MPa | Kv值 | BQ/[BQ] | 围岩分级 | 纵波速Vpm/s | 影响因素状态或关系说明 |

| 左幅 | ZK37 250~ZK37 300 | 50m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.340 | 299/[229] | Ⅴ | 2781~2915 | (1)淋雨状出水(2)岩体破碎 |

| ZK37 300~ZK37 400 | 100m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.491 | 337/[267] | Ⅳ | 3503~3894 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较破碎 | |

| ZK37 400~ZK37 600 | 200m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.607 | 366/[296] | Ⅳ | 3503~3894 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较破碎~稍完整 | |

| ZK37 600~ZK37 772 | 172m | 微风化灰岩 | 63.9 | 0.669 | 448/[408] | Ⅲ | 3972~4497 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较完整~完整 | |

| ZK37 772~ZK37 860 | 88m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.475 | 333/[263] | Ⅳ | 3309~3445 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较破碎~稍完整 | |

| ZK37 860~ZK37 990 | 130m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.309 | 291/[221] | Ⅴ | 2781~2915 | (1)点滴状或淋雨状出水(2)岩体破碎 | |

| 右幅 | YK37 248~YK37 320 | 72m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.309 | 291/[221] | Ⅴ | 2781~2915 | (1)淋雨状出水(2)岩体破碎 |

| YK37 320~YK37 410 | 90m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.491 | 337/[267] | Ⅳ | 3503~3894 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较破碎 | |

| YK37 410~YK37 605 | 195m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.607 | 366/[296] | Ⅳ | 3503~3894 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较破碎~稍完整 | |

| YK37 605~YK37 810 | 205m | 微风化灰岩 | 63.9 | 0.669 | 448/[408] | Ⅲ | 3972~4497 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较完整~完整 | |

| YK37 810~YK37 880 | 70m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.475 | 333/[263] | Ⅳ | 3309~3445 | (1)一般点滴状出水(2)岩体较破碎~稍完整 | |

| YK37 880~YK38 015 | 135m | 中风化灰岩 | 41.5 | 0.309 | 291/[221] | Ⅴ | 2781~2915 | (1)点滴状或淋雨状出水(2)岩体破碎 |

4.1 进洞口边坡稳定性评价及工程措施建议

隧道进洞口接路基,洞口处于一缓坡上,坡度约15°,坡向约35°,山坡坡面覆盖着薄层的残坡积粉质黏土,下伏基岩为中风化灰岩,围岩分级为Ⅴ级。从洞口处调查情况来看,主要节理裂隙有2组:①187°∠62°,密度2~3条/m,呈微张开状,隙宽2~4mm,充填方解石脉,水平延伸长度1~3m,竖向切深0.30~0.80m;②89°∠63°,密度1~2条/m,呈微张开状,隙宽1~3mm,无充填物,水平延伸长度1~2m,竖向切深0.40~0.60m。根据结构面与路线走向的赤平投影分析洞门仰坡稳定性(见图4.1),裂隙结构面的组合交线与坡向大角度相切,对仰坡稳定性有利。仰坡可采用1:0.75坡率开挖,并采用喷锚挂网支护,同时设计完善好截、排水设施。土石方开挖等级:残坡积粉质黏土为Ⅱ级,中风化灰岩为Ⅴ级。

4.2 出洞口边坡稳定性评价及工程措施建议隧道出洞口接路堑,洞口所处山坡坡度较陡,约30°,坡向约157°,山坡坡面覆盖着薄层的残坡积粉质黏土,下伏基岩为中风化灰岩,围岩分级为Ⅴ级。从洞口处调查情况来看,主要节理裂隙有2组:①187°∠62°,密度2~3条/m,呈微张开状,隙宽2~4mm,充填方解石脉,水平延伸长度1~3m,竖向切深0.30~0.80m;②89°∠63°,密度1~2条/m,呈微张开状,隙宽1~3mm,无充填物,水平延伸长度1~2m,竖向切深0.40~0.60m。根据结构面与路线走向的赤平投影分析洞门仰坡稳定性(见图4.2),裂隙结构面的组合交线外倾,对仰坡稳定性不利。仰坡可采用1:0.75坡率开挖,并采用喷锚挂网支护,同时设计完善好截、排水设施。土石方开挖等级:残坡积粉质黏土为Ⅱ级,中风化灰岩为Ⅴ级。

图4.1 路线走向与进口处裂隙产状赤平投影

图4.2 路线走向与出口处裂隙产状赤平投影

5、隧道洞身工程地质评价左幅:本幅隧道方案共划分六个围岩段,围岩级别依次为Ⅴ、Ⅳ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。各围岩段工程地质评价及工程建议如下:

(1)ZK37 250~ZK37 300段,长50m:该段为Ⅴ级围岩,洞口处覆盖着薄层的残坡积粉质黏土,围岩主要为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙发育,岩体破碎,呈碎裂状结构,围岩无自稳能力,拱部易松动,开挖时易产生塌方,侧壁自稳性较差,易产生小坍塌。地下水出水状态以淋雨状为主。可采用台阶法开挖,辅以管棚超前支护,仰坡宜采用挂网喷锚支护。

(2)ZK37 300~ZK37 400段,长100m:该段为Ⅳ级围岩,围岩为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙较发育,岩体较破碎,呈镶嵌碎裂结构,围岩有一定自稳能力,但不能裸露时间过长,拱部易松动,开挖时易产生小塌方或掉块,侧壁有时失去稳定。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶管道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,多层锚杆支护或管棚支护,锚喷加钢筋网复合式衬砌,加强监测并做好施工超前预报。

(3)ZK37 400~ZK37 600段,长200m:该段为Ⅳ级围岩,围岩为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙较发育,岩体较破碎 ~稍完整,呈镶嵌碎裂结构,围岩有一定自稳能力,但不能裸露时间过长,拱部易松动,开挖时易产生小塌方或掉块,侧壁有时失去稳定。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶管道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,多层锚杆支护,锚喷加钢筋网复合式衬砌,加强监测并做好施工超前预报。

(4)ZK37 600~ZK37 772段,长172m:该段为Ⅲ级围岩,围岩为微风化灰岩,为较硬岩,裂隙少量发育,岩体较完整~完整,呈厚层状结构,围岩自稳能力较好,拱部无支护时可产生小塌方或掉块,侧壁基本稳定,爆破震动过大时易产生坍塌。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶管道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,布设稀疏锚杆支护,部分可采用全断面开挖,第一次锚喷联合初期支护,局部与Ⅳ级围岩交界处,应加钢筋网,第二次筑模现浇混凝土,加强监测并做好施工超前预报。

(5)ZK37 772~ZK37 860段,长88m:该段为Ⅳ级围岩,围岩为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙较发育,岩体较破碎~稍完整,呈镶嵌碎裂结构,围岩有一定自稳能力,但不能裸露时间过长,拱部易松动,开挖时易产生小塌方或掉块,侧壁有时失去稳定。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶通道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,多层锚杆支护,锚喷加钢筋网复合式衬砌,加强监测并做好施工超前预报。

(6)ZK37 860~ZK37 990段,长130m:该段为Ⅴ级围岩,洞口处覆盖着薄层的残坡积粉质黏土,围岩主要为中风化灰岩,局部夹条带状泥灰岩,为较硬岩,裂隙发育,岩体破碎,呈碎裂状结构,围岩无自稳能力,拱部易松动,开挖时易产生塌方,侧壁自稳性较差,易产生小坍塌。地下水出水状态为点滴状,雨季时呈淋雨状。可采用台阶法开挖,辅以管棚超前支护,仰坡宜采用挂网喷锚支护。

右幅:本幅隧道方案共划分六个围岩段,围岩级别依次为Ⅴ、Ⅳ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。各围岩段工程地质评价及工程建议如下:

(1)YK37 248~YK37 320段,长72m:该段为Ⅴ级围岩,洞口处覆盖着薄层的残坡积粉质黏土,围岩主要为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙发育,岩体破碎,呈碎裂状结构,围岩无自稳能力,拱部易松动,开挖时易产生塌方,侧壁自稳性较差,易产生小坍塌。地下水出水状态以淋雨状为主。可采用台阶法开挖,辅以管棚超前支护,仰坡宜采用挂网喷锚支护。

(2)YK37 320~YK37 410段,长90m:该段为Ⅳ级围岩,围岩为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙较发育,岩体较破碎,呈镶嵌碎裂结构,围岩有一定自稳能力,但不能裸露时间过长,拱部易松动,开挖时易产生小塌方或掉块,侧壁有时失去稳定。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶管道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,多层锚杆支护或管棚支护,锚喷加钢筋网复合式衬砌,加强监测并做好施工超前预报。

(3)YK37 410~YK37 605段,长195m:该段为Ⅳ级围岩,围岩为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙较发育,岩体较破碎~稍完整,呈镶嵌碎裂结构,围岩有一定自稳能力,但不能裸露时间过长,拱部易松动,开挖时易产生小塌方或掉块,侧壁有时失去稳定。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶管道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,多层锚杆支护,锚喷加钢筋网复合式衬砌,加强监测并做好施工超前预报。

(4)YK37 605~YK37 810段,长205m:该段为Ⅲ级围岩,围岩为微风化灰岩,为较硬岩,裂隙少量发育,岩体较完整~完整,呈厚层状结构,围岩自稳能力较好,拱部无支护时可产生小塌方或掉块,侧壁基本稳定,爆破震动过大时易产生坍塌。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶管道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,布设稀疏锚杆支护,部分可采用全断面开挖,第一次锚喷联合初期支护,局部与Ⅳ级围岩交界处,应加钢筋网,第二次筑模现浇混凝土,加强监测并做好施工超前预报。

(5)YK37 810~YK37 880段,长70m:该段为Ⅳ级围岩,围岩为中风化灰岩,为较硬岩,裂隙较发育,岩体较破碎~稍完整,呈镶嵌碎裂结构,围岩有一定自稳能力,但不能裸露时间过长,拱部易松动,开挖时易产生小塌方或掉块,侧壁有时失去稳定。地下水出水状态一般为点滴状,但考虑到围岩岩体为可溶性碳酸盐岩,深部岩体内可能存在岩溶通道,如遇岩溶裂隙水或岩溶水,则地下水出水状态为淋雨状或涌流状。建议采用台阶法开挖,多层锚杆支护,锚喷加钢筋网复合式衬砌,加强监测并做好施工超前预报。

(6)YK37 880~YK37 015段,长135m:该段为Ⅴ级围岩,洞口处覆盖着薄层的残坡积粉质黏土,围岩主要为中风化灰岩,局部夹条带状泥灰岩,为较硬岩,裂隙发育,岩体破碎,呈碎裂状结构,围岩无自稳能力,拱部易松动,开挖时易产生塌方,侧壁自稳性较差,易产生小坍塌。地下水出水状态为点滴状,雨季时呈淋雨状。可采用台阶法开挖,辅以管棚超前支护,仰坡宜采用挂网喷锚支护。

由于隧道位于可溶性碳酸盐岩中,开挖掘进时不可避免的会遇到岩溶问题,鉴于岩溶发育部位及发育规模的不确定性,建议隧道施工时加强地质编录和地质超前预报工作,同时对影响隧道稳定的岩溶管道采取注浆加固等处理措施。

6、隧道洞室涌水量估算①渗透系数K值的确定:本次勘察在SZK8钻孔内进行了提水试验,根据试验结果计算渗透系数,最终确定本隧道渗透系数K值取8.4×10-2m/d(见表6-1)。

k=0.73Q/Sw{(l Sw)/lg(R/rw) l/lg[(0.66×l)/rw]};

R=10×Sw×sqrt(k);

提水试验计算成果一览表 表6-1

| 稳定提水量Q(m3/d) | 钻孔半径rw(m) | 动水位降深Sw(m) | 试验段长度l(m) | 影响半径R(m) | 渗透系数k(m/d) |

| 72 | 0.0445 | 0.90 | 18.40 | 2.60 | 8.4×10-2 |

②涌水量估算

大气降水入渗法:Q=a×F×P

式中:a为降水入渗系数(%),本区采用XX地区经验数值a=50%;F为计算块段面积(km2),从平面图中按汇水面积量取;P为多年一日最大降水量(mm),本区取227.5mm。

计算结果见下表6-2:

大气降水入渗法计算成果一览表 表6-2

| 起讫桩号 | ZK37 250~ZK37 990、YK37 248~YK38 015 |

| 长度 | 左幅740m,右幅767m |

| 参数选用 | a=50%、P=227.5mm |

| 汇水面积 | F=6.1×10-2km2 |

| 总涌水量 | 6939m3/d |

| 涌水量估算 | 3.2L/min*m |

隧道施工对环境的影响主要有以下几个方面:

(1)隧道施工过程中多次爆破,会使地层连续性及各类结构面受到破坏;特别是岩溶发育区内的施工,在一定程度上还会改变地下水的补给、径流及排泄条件,水质也会发生一定的变化,在科学设计、严格规范施工的前提下,应减少或杜绝对地下水的污染。

(2)隧道进口附近有少量居民点分布,隧道施工时会造成空气污染,其污染物主要为粉尘,粉尘产生源主要包括爆破作业、施工运输等,但经过喷雾洒水抑尘后,能减少对空气污染。此外,隧道施工还存在着噪音污染,设计及施工时应引起重视,采取有效措施降低噪音污染。

(3)隧道开挖后,将产生大量的弃渣,除部分可就近用于路基填筑料外,还应建设规范场地堆置。不规范堆置弃渣可能引发滑坡、泥石流等地质灾害,因此设计及施工时应重视弃渣的管理问题。

8、结论和建议8.1 结论

(1)通过初勘,初步查明了本隧道工程地质和水文地质条件。

(2)初勘采用地质调绘、钻探为主,物探为辅的勘察方法是行之有效的,勘察资料满足初步设计要求。

(3)隧址地层较单一,地质构造相对较简单,围岩为三叠系下统大冶组(T1d)及二叠系上统吴家坪组(P2w)灰岩,岩质坚硬,强度较高,除进出洞口表层残坡积粉质黏土对成洞有一定影响外,围岩稳定,适宜成洞。

(4)通过初勘,初步查明了隧道进出口边坡工程地质、水文地质条件、坡体地层条件,并提出了工程建议。

(5)勘察报告对隧道进行了围岩级别划分,并初步阐明了围岩分级的原则、依据和参数的选取,并对各段围岩的工程地质、水文地质特征进行了评价,提出了工程施工建议和注意事项。

8.2 建议

(1)建议对部分围岩浅埋段加强防护和监测,同时应注意围岩条件相对较好的段落,严禁超挖。

(2)针对隧道左幅进口段L61落水洞,施工时为防止出现冒顶现象,建议先填埋夯实后,再开挖;对于隧道右幅进口段L62落水洞,因其发育规模较大,且与地下暗河相通,若无法填满夯实,可在隧道内布设盖板涵等构筑物跨越。建议在施工图设计时,对该隧道进口段线位进行调整,以避开落水洞为宜。

(3)施工过程中,隧道洞室将出现滴水、渗水及涌水等现象,应在隧道洞身内布设纵、横向排水沟,利用隧道底板自然坡度将积水排出洞外;局部渗水量较大的部位应设置集水井,用水泵抽水输出洞外。对于岩溶发育段可能会发生涌水现象,需引起重视,施工时应加强地质编录与超前预报工作。进、出洞口段应做好地表排水系统导疏,设置相应的截、排水沟,减少地表水对隧道进、出洞口的冲刷破坏。

(4)隧道开挖过程中的弃渣应妥善处置,尽量不占用农田;若置于坡面或冲沟内,宜设置挡土墙及排水措施,避免引发滑坡、水石流等地质灾害。

(5)依据《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)的有关规定,建议拟建隧道按地震烈度7度进行设防为宜。

(6)建议详勘阶段适当增加勘察工作量,进一步查明隧道区工程地质、水文地质条件,为施工图设计提供翔实的地质资料。

,