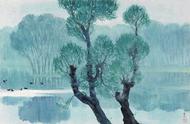

《秋天·西湖》

杭州西湖,更是文人的一片天。碧波荡漾,千百年来,不知承载了多少墨客的山水情结!

“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。”这是林逋笔下的西湖;“三秋桂子,十里荷花。”这是柳永笔下的西湖;“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这又是杨万里笔下的西湖了。而留墨西湖的文人中,名气最大的,则是唐代诗人白居易和北宋的文宗苏东坡。

822年,白居易出任杭州刺史。百余年后,诗人苏轼又前后两次为官杭州。一次任杭州通判;一次任杭州知州。为政之余,白苏二人都好游西湖。若要读读那赞誉山水的诗歌,白居易的《忆江南》是不能不读的:“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游?”这样的诗句,字里行间, 处处可见香山居士对于西湖那心有独钟的情怀。“未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。” 浓郁的情感,使他在任期之内力排众议,筑堤建闸以解决农田水利灌溉。由杭州城西南通往孤山的白公堤,又名“白堤”,便是当地百姓为了纪念这位众望所归的“文章太守”而特地冠名的。

若论游兴,寄情山水的苏东坡并不示弱。 “未成小隐聊中隐,可得长闲胜暂闲。 我本无家更安往,故乡无此好湖山。” 上任杭州还不到一年光景,他便写下了这样的诗句。看来,撩人的山水,是早让先生心驰神往,乐不思蜀了。“欲将西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”多情的苏东坡,还把西湖比作西施,其钟爱之情也由此可见。

有趣的是,这样一位名满天下的诗人兼宋词大家,竟还是在杭州学词,拜师于前辈张先门下。

美丽的西子湖,的的确确是滋生爱情的地方。1073年,身为通判的苏东坡,邂逅了他生命当中至关重要的女性。钱塘女孩儿王朝云,就是在此结缘先生,并伴随苏公度过了23个春夏秋冬的岁月。

后来,东坡居士谪居惠州,朝云姑娘又万里相随,因染重疾而病故岭南。她的玉骨,即葬于惠州西湖的孤山之麓。岭南路遥山峦阻,从此知音两相隔。朝云死时,芳龄不过34岁,但她和苏轼志趣相投,在杭之日,两人时常泛舟西湖,遍览杭城的湖光山色,也算得红颜命薄,却平生无悔。

西子湖畔,我和同伴,并未寻得关于朝云的痕迹,但是这并不重要。姑娘的爱,早已和苏公融为一体,她的才情,也融入了西子湖的山水人文和千年名湖的生命当中。

为官杭州时,苏轼深感兴修水利的重要意义,招募民工20万人,全面疏浚了已严重堵塞的西湖,并用淤泥堆筑了自南至北横贯湖面的长堤。这,就是后人所称的“苏堤”了。西湖十景中的“苏堤春晓”,即为苏堤一带的景观。

苏堤、白堤和1503年,也就是明弘治十六年杭州知州杨孟瑛主持开挖的杨公堤,三堤并称“西湖三堤”,对于疏浚水系,改善西湖进排水,以及美化周边环境,无疑起到了十分重要的作用。

《杭州雪景》

流连西湖的文人中,还有一位也不能不提。那就是晚明小品的集大成者,写下过《湖心亭看雪》的张岱。这是篇极有趣味的小品,凡100余字,并不太长,现将原文抄录于下:

“崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拿一小

舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾淞沆砀,天与云、与山、与水,上下一白。湖上

影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。 到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余大惊喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”

夜阑人寂的大雪夜,独往那亭中看景,这样的行为,是不可谓不痴,不可谓不狂的。

这样的痴狂,也只有落魄而孤傲的张岱,才有这份超凡脱俗的闲情呢!

《西湖梦寻》中,有张岱的自序:“余生不辰,阔别西湖二十八载,然西湖无日不入吾梦中,而梦中之西湖,未尝一日别余也。”28年,那该是多么漫长的岁月呵!然而,这西湖的身影,却时时潜入张岱梦境。对于西湖,六休居士的痴情,又何其感人!

自古杭州产香茗。在名茶故乡,西湖龙井不可不品。游程中,无意之间,我们竟寻得一处傍湖而建的茶楼。这就是苏轼在他那脍炙人口的诗篇中所写到的“望湖楼”。此楼因东坡居士《六月二十七日望湖楼醉书》而闻名遐迩。宋人王安石,亦曾有诗咏叹斯楼。

茶楼四围,曲廊环绕,古木参天。登临眺望,一湖胜迹皆收眼底。古雅而大气的建筑,就这般落落大方地矗立湖畔。