第一类,就是我们刚才说的用户数据,作为导航平台数据的根本来源,用户数据能够提供更全面的路况信息,比如一些小路、陌生路,或者没有监管的路,用户数据都能给出不错的答案。

第二类,就是来源于营运车辆的GPS信息了,比如公交车、出租车上的GPS信息,都能比较真实的反应出道路情况,并且由于公交车在固定路线出行,经过长时间的信息验证,不用担心道路数据的准确性,甚至还能反推出未来几天的道路信息情况。

第三类,就是和交警部门合作,获取实时路况监控信息,通过路上的识别摄像头读取道路车牌信息,算是比较权威的官方数据,但这类数据也有着比较明显的缺陷,就是存在一定盲区,很多路段都没有可以识别信息的摄像头,只能说是某条路段存在修路或者重大事故这类信息,可以准确识取。

将这三类信息整合起来,就构成了目前导航平台的信息网,完整分析出附近的路况。

但这样整合来的信息准吗?我们再回到文章开头的问题,到底是什么原因导致了手机导航的拥堵信息“真假难辨”?

成也萧何,败也萧何。因为导航平台有着众多信息来源,让它的信息拥有了极高的真实性,但智能算法只能进行一些浅层次的识别,正是如此,让它很难理解一些人类行为。

有些时候出现的“灵异事件”,很有可能就是几辆在路边停靠的车辆打开了导航,让系统误以为是道路严重堵车,让很多需要通过这条道路的司机进行了“误判断”,白白多绕了一段路。当有用户以正常速度通过这条路段的时候,系统发现错误,又秒速调整为通畅路段。

这很可能就是“灵异事件”的真正面目。

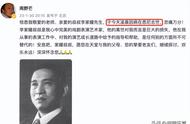

前几天,就有一则利用这种系统漏洞谋取利益的新闻,据南阳日报“直播南阳”报道,一些上海的网约车司机将大量手机集中在一起,全部打开手机的驾车导航功能,然后放置在地面不动。这样,导航系统依靠大数据可以判断有许多车辆在该路段缓慢行驶或停止行驶,从而自动为该路段标红,设置为拥堵路段。

其它不知情的司机看到地图上的拥堵路段,便会做出决策,不接周围的订单。这样造假的司机便会顺利拿到订单。

在2020年,国外也有网友用这个系统“盲点”做了一场行为艺术,用一个红色小推车装了99台智能手机,将智能手机全部打开Google地图导航,拉着小推车向前缓慢行驶。在地图上,该条线路变得越来越“红”,越来越拥堵,然而实际上街道空无一人。

近两年,导航平台已经有着不错的准确度,尤其是在一二线城市。但即便如此,我们仍然无法给出哪个平台更“好用”的结论,说到底,还是因为算法,只是能说到了一定程度上的智能。

尽管现在这些软件搜集到了足够的信息,来辅佐数据的真实性,但算法毕竟不能理解人类的全部行为,希望厂商能够找到更好的改进方向,让急着赶路的人不用再受到错误的引导。

,