图4 电子波长计算

这是个什么概念呢?我们来看一下常见的分子直径。氧气O2,0.353纳米、氮气N2,0.36纳米、碳原子直径,0.182纳米、铁原子的直径,0.254纳米……不多列举了,很显然,电子的波长小于常见分子、原子的直径,我们造不出来0.1纳米级别的狭缝。

那怎么办呢,科学家就没有办法了吗。聪明的科学家找到的方法就是利用金属单晶体中原子间的间距作为狭缝。第一个做出来这个实验的就是戴维逊,他用低能电子束,将它们垂直注入到镍单晶的表面,镍单晶的原子间距是0.215纳米,通过加速电压来控制入射电子波长的变化。

图5 低能电子衍射装置

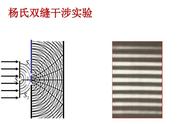

这里直接给出双狭缝的光栅方程(a b)sinφ=kλ k=0,±1,±2……。其中a表示狭缝的宽度,b表示狭缝的间距,λ为入射电子的波长,k为主极大级数。我们看到,即使有了镍单晶,制造这样一个带有双狭缝的装置出来,依旧是难度非常高的,这个操作是移动一个原子级别的操作。

1.3、第三个拦路虎:接收屏

我们有了电子源和可以产生衍射的狭缝,下一个就是要“观察”双狭缝的衍射条纹了,然而接收屏又是一个大问题。有小伙伴可能会说,那不就是个电视机的显像管吗,有啥了不起的,上世纪就有。其实直接用荧光屏来接收是不可行的,这是因为电子的波长太短了,普通荧光屏的荧光物质颗粒很粗,无法分辨相邻的波峰和波谷。

图6 戴维逊革末电子衍射实验

科学家应对这种情况可以有两种办法,其一是改造荧光屏,让荧光屏的荧光物质的颗粒小于条纹的间距。其二是利用电流法,就是利用一个很细的阳极通过吸收不同位置的电子数量,反应到灵敏电流计上的读数,最后通过数学计算来还原波峰波谷的位置,这个方法类似法拉第筒的原理,见图6中的集电器其实就是个法拉第筒。

1.4、第四个拦路虎:实验环境的干扰

前面几个实验上的拦路虎我们都搞定了,是不是就可以做这个实验了呢?非也。这是因为,我们还有两个非常大的困难摆在我们面前。第一个是,整个装置内的真空度。这是因为,电子的质量很小,如果实验环境中存在气体分子,就会跟电子发生碰撞,我们也就不可能看到衍射后的干涉条纹了。第二个是,环境的电磁场干扰。这个应该好理解,电子带电荷,在电磁场中会受到影响改变运动路径,也会导致我们看不到干涉条纹。

图7 实验室用真空泵

在最后开始做实验之前,科学家还需要做三个处理:一是抽真空;二是电场屏蔽;三是磁场屏蔽。这里不多说了,如果要不断提高实验的精度,这三步每一步做起来都不简单。就拿我自己曾经做过的α粒子实验而言,抽了3天3夜的真空,仍然有气体残留和真空泵带来的碳污染。

二、有没有人给这个实验做个录像呢?解决了前面所有的问题,咱们的实验总算是可以开始了。可能会有小伙伴提出来,能不能给这个实验做个录像呢?我这里回答您:不能,臣妾做不到啊。

在漆黑的屋子里要想看到物体,就会打开电灯,物体反射的灯光进入到我们的眼睛里,就可以被我们看见。现在,我们想去看这些电子的运动轨迹,问题就来了。电子本身我们看不见,可见光进入装置,只会影响电子的运动路线,并不会反射。

所以,我们用光去“看”电子是不可行的。唯一可行的办法就是利用我们前面提到的荧光屏或者是电流计来接收,通过数学计算的方法,把形成的干涉条纹计算出来。然后再绘制在电脑屏幕上或者是打印出来。

三、升级版的电子双狭缝衍射实验咱们克服了所有的困难终于完成了实验,看到了电子通过双狭缝衍射后,投射在屏幕上的干涉条纹,可是困惑却因此产生了。电子是真正的实体粒子,为什么会具有波动性呢?是不是因为射出的一束电子里,含有多个电子,电子会互相干扰,因此产生了干涉现象?这就是下面要说的五个加强版的电子双狭缝衍射实验。