五代时,托具的沿与托台以素面为多,盏则花口、撇圈足,以青绿釉为多。北宋盏,花口内线刻连环纹或四荷连环纹,托具的托台高突、托盘沿上线刻蜂花纹。和统十三年(995)墓出土的盏托具就是一个标准器。

盘,初唐至北宋早期,造型均为浅腹型。初唐以平底、素面为主,釉色为青黄占多数。中唐开始,出现矮圈足与玉璧底。

晚唐时品种增多,常见有玉璧底刻花盘,圈足划花盘,委角盘和花口盘等。唐咸通十五年,法门寺地宫埋藏的,花口秘色瓷盘是标准器。

五代时出现方形委角迭盘,盘身有镂孔,此种盘最早为天福六年(钱氏墓出土)。北宋时纪年的花口牡丹纹盘、花口双蝶纹盘、花口菊团纹盘、鹦鹉纹盘、龟荷纹盘、丁字款盘以及咸平元年(1000)墓出土的龙纹大盘等,均为鉴定对照的标准器。

唐代中晚期越窑水盂

水盂,初中唐时期多为素面。晚唐出现四蹄足,五代,有刻莲瓣水盂。北宋时水盂四周“开光”,内刻牡丹花等。

盒的造型呈扁圆。晚唐时品种极为丰富,不但有中小型成套盖盒、油盒和印盒,而且纹样以刻花为主。北宋咸平三年(1000) 出现云鹤纹迭盒。北宋粉盒盛行,纹饰有凤凰、牡丹、双蝶、鹦鹉、菊花等。

2、 装烧工艺的特点

在鉴定中,辨别器物的装烧工艺,也是十分重要的,因为每个窑口,装烧工艺除共性外,还有其独特的个性,就越窑的装烧工艺而言,恰恰为我们鉴定提供了可靠的,明显的依据。

装烧工艺,在中唐晚期以前,是承早期越窑的明火迭烧工艺,中唐元和朝发明匣钵装烧,这是一次改革,也可以说是一次装烧工艺的革命。越窑的匣烧工艺,不仅仅促使产量提高,而且使越窑烧制的制品质量,上了一个历史性的新台阶。

匣烧工艺,使制品带来的质量提高,有二个明显的特点:(1)早期越窑出现的器内支烧印痕(包括中唐以前),使用匣烧后,从此器内的印痕消失了,使器内光洁美观。这个特征断定都是元和朝以后的制品。(2)匣烧工艺烧制的器物,其外底部都应该有 支烧泥点的印痕。这个印痕的大小与形式,对我们了解它制作年代,有十分重要的参考价值。

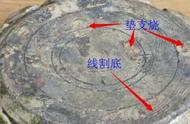

初唐时不用匣钵,明火迭烧,使用的间隔窑具硕大,所用泥点分隔颗粒也就粗大。中唐后期到晚唐,大量采用匣烧工艺,用薄形间隔具,因此,泥点分布,亦采用了比豆状更为好看的松子状泥点,排列细密。这在圆形垫具上,遗留的印痕就是例证。

匣烧的玉璧底碗、盘等器物外底,呈微微的粉红色颗粒状遗痕,这种遗痕是胎体中氧化铁的反映。

五代时期,越窑生产器皿不但品种丰富,而且釉色青翠、湖绿。在间隔窑具制作上,也应物制宜,极其规整,所遗留的泥点、支烧印痕也与晚唐时期大不一样。这与五代时,在匣内装烧中采用了扁平、扁饼形式间隔具分不开。因为扁平,散布的泥点多呈松子状,排列有规律,这一现象,一直持续到五代前期;五代后期,上林湖、东钱湖与上虞的典型窑址遗存,与纪年器物支烧泥点,表明泥点已演化为条形,这种形式的泥点印痕,在盘、碗、盒、罐一类制品底部,一般四条、五条不等,中间有空隙,这种支烧印痕的时代,在吴越开运朝后还在沿用。

北宋前期,由于越窑匣烧工艺发达,各窑场大量使用薄形的,大小不等规格的垫圈(环)及扁平(圆)形或环形的间隔窑具,因此,在各类器物外底中,遗留了长条形的泥点,排列紧密,有的近似相连,从大量纪年器底,遗留的印痕,表明它们应是北宋前期之物。 纪年的秘色瓷,匣烧工艺特别讲究,所以在支烧的过程中,泥点也与众不同。像“太平戊寅”纪年器就是一例。在上林湖窑址中,见到的“太平戊寅”款的盘,支烧印痕还是条形的。

总之,在鉴定中,要十分重视和注意泥点的变化与特征。支烧特征,也不是所有瓷窑都有,像全国著名的湖南唐长沙窑,由于所有器物施釉不及底,盘子的盘心与圈足都不施釉,所以不论是迭烧、匣烧,在底部均不需要泥点间隔,所以在器物的底部, 都找不到泥点支烧印痕。这为我们鉴定该窑器物,提供了一个有力的依据。