第三部是由地球“球花”莫妮卡·贝鲁奇主演的《贩皮之人》,又是叙利亚难民的故事,又是女性导演。

《贩皮之人》的噱头很足,放大让难民成为艺术品,弱化叙利亚问题,看起来野心很大,可是亲情和爱情的烂俗让该片失色。

与上一部也是讲述难民问题,同样入围奥斯卡最佳外语片的《何以为家》相比,《贩皮之人》简直就是糟粕。

第四部是《艾达怎么了》,以女性视角切入对战争的思考,比较少见,算是一种出奇的方式。

然而电影传达的警示与思考太少了,导演就像完成了一篇合格的命题作文,有标准的格式,只是内涵为了苦而苦。

由此可见,最有“冠军相”的最佳外语片当属《集体》和《艾达怎么了》,这类题材对奥斯卡的“胃口”,但也是矮子里面拔将军。

最令人可惜的是《亲爱的同志》竟然落选。

难道仅仅是因为导演来自俄罗斯,电影讲的是苏联的故事,若以历史来看,这个论点似乎站得住脚。

毕竟曾获奥斯卡最佳外语片的俄罗斯/苏联电影,有且仅有1995年的《烈日灼人》、1981年的《莫斯科不相信眼泪》和1969年的《战争与和平3》。

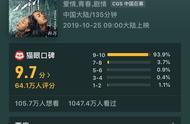

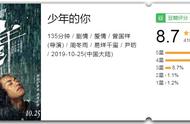

至于《少年的你》,在题材上就输了一筹。

《少年的你》反映的是残酷的青春物语——校园霸凌,可这种内容正是美国电影中最不缺少的。

而且自从奥斯卡最佳外语片奖自1948年第二十届起开始颁发时,历届奥斯卡最佳外语片没有一部是讲述校园霸凌的。

当然,不排除奥斯卡评委们突发奇想的可能性,只是《少年的你》对校园霸凌的浅尝辄止恐怕入不了他们的法眼。