当时国内动乱严重,民国政府自辛亥革命建立以后,虽然带来新思想、新潮流,知识分子受到高度的重视,但国民政府官员冗烂,各地的军阀割据,各种工人罢工、学生罢课的运动此起彼伏。

仁义师太的丈夫作为高级知识分子,面对国内紧张的局势,自然没有精力和时间在儿女情长上,一心想着跟随着革命者拯救颓废的中国。而这也为这个家庭日后的悲剧性结局埋下了伏笔。

十年时间过去了,二人依然没有子嗣。不过双方都各有心思,所以二人都不太在乎。但自己一人在家难免苦闷,仁义师太也遗憾自己未有所出。

本以为可以淡云流水度此生,但仁义师太的丈夫在一次反抗专制的游行中,被军阀走狗打成重伤,虽然经过极力救治,但无奈伤势过重,药石无灵。

失去丈夫的仁义师太,在这尘世间唯一的羁绊,随着丈夫一起被葬在黄土之下。无牵无挂的她,内心早已被尘封多年的想法重新萌发。

1940年,仁义师太来到五台山显通寺削发为尼,被师父赐法号为“仁义”。

时隔10年之后,仁义师太最终追寻到了自己内心的净土,在显通寺修行的她,践行着中国佛教特有的“农禅并重”观念。

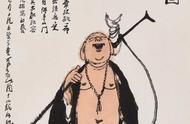

手把青秧插满田,低头便见水中天。六根清净方为道,退步原来是向前。布袋和尚的诗偈一直流传到现在。

法师在田中插秧,逐渐悟得“退即是进”,这也是禅宗所说的“寓禅于农,农中悟禅”。禅宗四祖道信《传法宝记》所载:“努力勤坐,坐为根本。能做三五年,得一口食塞饥疮,即闭门坐。”

道信提倡佛门修行弟子从事劳作,开垦荒地,通过劳作解决吃饭的问题,这也是坐禅最根本的保障,也是修行中一个重要的部分。

把《传法宝记》奉为圭臬的仁义师太,每天过着日出而作、日落而息的躬耕生活。原本过着乞食生活的僧侣,为避免造下*孽,不得不辛苦劳作。

很难想象一位过惯了养尊处优生活,十指不沾阳春水的大家闺秀,到了三十几岁竟然卷起裤脚,拿起锄头,在田间干着男人的活儿。

除了践行着最辛苦的修行方式之外,仁义师太还悉心照看前来寺庙求佛问诊的病人。能力越大,责任越大,师太娴熟的医术更是得到了大家的公认。

1942年,仁义师太在机缘巧合之下,来到了沈阳中医学院学习进修,四年的时间内,她的医术有了更为精深的造诣。

离开沈阳中医学院之后,仁义师太便悬壶济世,四处游历行医。“医者父母心”,面对无论是何其严重的传染病,还是面目可憎的各类病患,仁义师太始终一视同仁。

1950年,朝鲜战争爆发,面对美国的步步紧逼,东北三省唇亡齿寒。还在东北游历的仁义师太以慈悲为怀,为了普度众生,毅然决然地来到了抗战一线。

直到1953年朝鲜战争结束,仁义师太才跟随着大部队回到了后方。在三年的抗战期间,师太无数次穿过敌人的枪林弹雨,跟着战士们一起,住地洞、卧雪地,争分夺秒地抢救伤员。

在尸骨累累、生灵涂炭的战场,无数战士的英魂不能魂归故里,只能马革裹尸,客死他乡。