徐霞客笔下居市甚盛的腾冲

长见识了吧?

这就是用脚步丈量大地的徐霞客,在走过云南各地之后,留下的权威评价。

明朝末年的云南,就让徐霞客用这样白描般的文字,生动地展现在了我们眼前。

文字之间,迤东、迤西信手拈来,丝毫看不到滞涩之处,应当是徐霞客写的原文,而不是后人整理时候添加上去的。

明朝为什么没有“迤南”?《徐霞客游记》其实也有交代在明朝时期,以会城省府昆明为中心,称云南昆明以西地区为迤西,昆明以东的地区为迤东。

至于“迤南”,因为徐霞客在云州(今云县)就无奈地“转身了”,其他地方就没有到过了,在他的游记中从来就没有出现过。

普洱城

这是为什么呢?

主要原因是,明朝末年的云南,后来的清朝的“迤南道”治所普洱府还叫思摩甸长官司。

因为大明王朝的衰落,这些叫做宣慰司、长官司的外夷之地,就如徐霞客在广西府感受到的那样,“自临安以东、广西以南,不复知有明官矣“。

这样的情形,徐霞客在游历“腾冲八关”时记述、分析得更透彻:

八关之外,自神护而出,为西路,通迤西,出琥珀碧玉:自天马而出,为南路,通孟密,有宝井;自汉龙而出,为东南路,通木邦,出邦洋布:自铁壁而出,亦为南路,通蛮莫,为缅甸阿瓦正道。

昔蛮莫、孟密俱中国地,自万历三十三年金腾威道立此八关,于是关外诸彝,俱为阿瓦所有矣。由州南抵南甸分路:西向干崖,至蛮哈诸关,南向陇川,至陇把诸关。由州西抵缅箐分路:西出神护,通迤西;西北逾岭,至古勇。

大概“三宣”犹属关内,而“六慰”所属,俱置关外矣。遂分华、彝之界。

关外已非大明所有

“迤西”又一次出现了,而“迤南”,已非大明版图、不属于中华了。

明朝没有“迤南”,非不为,实不能啊!

“三迤”划分,是清朝疆域扩张巨大贡献的缩影

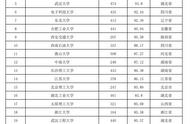

云南“三迤”在明朝已经有了“二迤”,当然,真正作为行政区划,确实是在清朝,具体为:

清雍正八年(1730)置迤东道;同年置迤西道,1913年改置滇西道;清乾隆三十一年(1766),置迤南道,道设道尹。

我们注意到:新增的“迤南”,时间是1766年,也就是在迤东、迤西道设立之后的36年!

这得益于清朝前期的统治者,在疆域扩张上的空前成就,这些我们熟悉的帝王,将明朝视为羁縻统治区的大面积区域纳入版图。

尽管,清朝在近代有列强的侵略和蚕食时,但因为有了空前庞大的体量,使得我国能够保持如今的领土。

公允地说,清朝在疆域的扩张和保持上比其他朝代更加成熟和稳定,是为中华做出历史贡献的。

大清国界

“迤”的汉语解释,有曲折连绵的意思,如迤逦;有延、向的意思,如天安门迤东(向东一带)。

以昆明为中心的云南迤东、迤西、迤南的称谓,除了第二层意思之外,第一层意思也非常形象,很能体现云南地形地貌特点,不得不佩服古人的文化修养和汉字的博大精深。