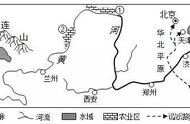

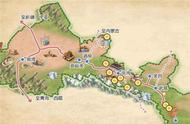

河西走廊,位于祖国西北部、甘肃省西部,在自然地理上一般指祁连山脉与走廊北山(龙首山—合黎山—马鬃山)之间的呈东南—西北走向的狭长地带,总面积约40万平方公里(含黑河下游内蒙古额济纳旗一带)。这条走廊地处黄河上游的东亚与中亚的接合部,是我国中东部腹地通往西北地区的走廊过渡地带,是闻名于世的丝绸之路最重要的干线路段之一;从世界历史上看,又是古老的华夏文明与两河流域文明、印度文明、地中海文明等的汇流之区,在历史上扮演了极为重要的角色,具有特殊重要的历史地位。

敦煌莫高窟九层楼

规模宏大的“民族走廊”

河西走廊东与黄土高原毗连,北与蒙古高原接壤,南与青藏高原邻境,西与塔里木盆地交界,这种特殊的区位条件使其成为历史上生活在这些地域以致更大区域范围内的各民族往来、迁徙、交流、融合非常频繁的地区,农耕民族和诸多游牧民族在本区的交流交融、共建共荣,不仅对于河西历史的发展,而且在全国历史上都产生过不容忽视的重要影响。

在河西这个民族活动的历史大舞台上,汉族以及东方来的党项族、满族等,北方蒙古高原来的匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、蒙古等族,南方青藏高原来的羌、吐谷浑、吐蕃等族,西方来的昭武九姓和其他胡人、回族、哈萨克族等,以及从这里西出的乌孙、月氏等族,东去的沙陀等族都曾同台或轮番演出过一幕幕有声有色的历史活剧。远的暂且不论,自汉武帝开拓河西以来的两千多年间,大约有三分之一的时间是少数民族在河西历史舞台上担任主角。多民族的共同开发建设,赋予河西历史文化多元互嵌共生的内涵和民族浑融的斑斓色彩,形成了“你中有我、我中有你、各美其美、美美与共”的文化融合发展的民族命运共同体。

著名学者费孝通先生曾提出“民族走廊”这一概念,位处丝路主干道的河西走廊正是我国一条路线最长、历时最久、规模最宏大、文化积淀最丰厚的民族走廊。河西走廊为中华民族共同体的形成和发展做出过重要的历史性贡献。

公元1247年,代表西藏僧俗各界的政教领袖萨班与蒙古汗国皇子阔端,在凉州(今武威市)就西藏的归属问题举行了著名的“凉州会谈”。会谈的成功使西藏正式纳入祖国的版图,成为祖国神圣领土永远不可分割的一部分,藏民族成为中华民族大家庭中永远不可或缺的成员。河西走廊为促进统一的多民族国家的巩固与发展建树了永不磨灭的历史功勋。

河西走廊不仅仅是国内许多民族交往共生的走廊,从更广阔的视域上来看,还是贯穿亚欧大陆的国内外不少民族友好交往交流的历史走廊和重要过渡地带。

早自西汉张骞“凿空”不久,粟特等中亚﹑西亚民族就大量涌入河西,及至唐五代时期达到高潮,粟特等民族胡文化亦随之传入,遂为河西当地的社会文化注入了新的血液和营养,使这里的文化面貌呈现出新气象。如当时敦煌辖有13乡,其中从化乡为粟特人的聚居之区,散居他乡的胡人亦不少,敦煌当地的民风习俗诸如赛祆﹑婚丧﹑服饰﹑饮食﹑乐舞﹑体育等,无不受其浸染。又如隋唐时期的九部乐中,西凉乐、龟兹乐、天竺乐、康国乐、疏勒乐、安国乐都是经由河西传入中原而盛行于宫廷的。至于西域百戏、胡旋舞、胡腾舞、柘枝舞等,也是在河西流行并风靡于内地的。

黑河

我国走向世界的第一条通道

丝绸之路是古代沟通旧大陆三大洲间最重要的通道,数千年来曾为整个人类社会的物质文明和精神文明做出过巨大贡献。而河西走廊由于其发源于祁连山脉三大内陆河系的滋润,沿程发育了连绵的片片绿洲,其自然和交通通行条件较之其北部的茫茫荒漠和南部的青藏高原无疑要优越得多,因而始终是这条国际交通大动脉的最重要的“黄金路段”。

除丝绸之路东西方向的主通道外,河西走廊还是连通南北方向青藏、蒙古两大高原的重要通道。沿黑河、石羊河河谷而下,向北可通往蒙古高原腹地;沿祁连山脉的一些隘口(如扁都口、当金山口等)向南可通往青藏高原腹地。因而河西走廊可谓中国西部西出东进、南来北往的“十字路口”,从而也为多民族的交流交融、共生演化提供了便利条件。

丝绸之路的开拓,使河西成为中国历史上率先对外开放的地区。我国历史上的对外开放、走向世界,至少可以追溯到2100多年前西汉时期张骞出使西域,史称“凿空”。由于我国东面濒临浩瀚的大海,在当时的历史条件下不可能远涉重洋,因而对外开放的主方向只能是选择向西开放,向欧亚大陆开放,即沿着丝绸之路走出国门,走向世界。因而位处丝路“黄金路段”上的河西走廊成为我国率先对外开放的地区,成为我国走向世界的第一条通道。地处这条通道上的一些城镇也因之发展成了驰名遐迩的丝路重镇乃至国际都会。

例如,位居河西走廊西端、西域门户的敦煌,随着丝绸之路的畅通,迅速发展成为西出西域古道上无可替代的咽喉枢纽。东汉应劭解释敦煌二字:“敦,大也;煌,盛也。”有些学者不解其意,认为敦煌是一个小地方,人口不多(汉唐时期敦煌绿洲人口不超过2万),又地处偏远,何以言大,何以言盛?早在唐代著名舆地学家李吉甫就解释道:“敦,大也;以其广开西域,故以盛名。”意思是说由于敦煌在开辟西域方面的重大意义,所以才赋予了它这样一个具有盛大含义的名字。《汉书·西域传》记,两汉时期出敦煌玉门关、阳关往西域有南北两道,曹魏时增至三道。《后汉书·郡国志》引《耆旧志》云:敦煌“国当乾位,地列艮虚……华戎所交,一都会也。”敦煌发展成了华夏民族与西方各民族交往的国际都会。隋唐时期通往西域道路有北、中、南三道,但无论哪一道都“发自敦煌”,“总凑敦煌,是其咽喉之地”。

又如地处河西东部的武威,唐《大慈恩寺三藏法师传》称其:“为河西都会,襟带西蕃、葱右诸国,商旅往来,无有停绝”。“葱右”指葱岭(今帕米尔高原)以西的广大地区。武威作为河西都会,就像一件衣服上的襟和带子一样,把西方各少数民族和葱岭以西各国连带起来,以至于胡商汉贾络绎不绝,并有不少西域和中亚商客长期留居这里。唐代诗人岑参写道:“凉州七城十万家,胡人半解弹琵琶”。是说凉州大城之内有小城七座,城中居住的大量胡人受汉族文化的熏陶,已经能够一知半解地听懂琵琶的弹奏了。武威市博物馆藏全国重点文物保护单位《西夏碑》记:“武威当四冲地,车辙马迹,辐凑交汇,日有千数。”

又如河西中部的张掖,地当横贯走廊东西的丝路干线与向北沿黑河河谷通往居延以至蒙古高原腹地和向南穿越祁连山大斗拔谷道的交汇点,红尘走马,商贾络绎,物产丰饶,素有“金张掖”之美誉,自古以来就是中西交通贸易重镇。例如隋代西域各地和西方一些国家都到张掖交市,以至“西域诸蕃,往来相继”。大业五年(609年)隋炀帝还亲自带着庞大的车马仪仗,出长安,经湟水流域,翻阅祁连山脉的大斗拔谷(今民乐县南的扁都口),历经艰辛,到达张掖,前来会见这里的二十七国国王和使者,盛况空前。曾有一首诗称颂张掖: “三边锁钥河山壮,万国车书驿路通。”

河西由此深得丝绸之路之惠,发展成了东西方经济文化交流不可替代的孔道、桥梁。东西方文明在这里交融汇聚,西传东渐,河西各地可得以长时期地吸纳、汲取这条道路上荟萃的各种文明成果来滋养自己,促进自身经济文化的发展和繁荣。

如佛教和佛教艺术自两汉之际经河西传入我国内地,十六国时众多的西域佛僧来到河西,译经授徒,蔚成风气,凉州、敦煌等地成了我国佛经翻译的中心。蜚声中外的莫高窟、榆林窟、马蹄寺等佛教石窟群像明珠般地闪烁在丝路古道上,光艳夺目,令世人惊赏。又如,葡萄、苜蓿、石榴、红兰花、酒杯藤、胡麻、胡桃、胡瓜、胡豆、胡荽、橄榄、汗血马、珊瑚、琥珀、熏陆、苏合、郁金香、珠贝、琉璃等诸多来自西方的新的物产、特产品种,也都是通过河西而传入内地的。而来自中原的精美的丝绸、茶叶、瓷器、漆器以及冶铁技术、水利灌溉和四大发明等,也大多是经由河西而西输的。它们的输出输入,大大丰富了东西方人民的社会文化生活。

著名学者季羡林先生曾说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个”。此处言敦煌和新疆,实际上亦是包含整个河西地区在内的。敦煌、河西作为世界上几大古老文化体系的汇流之区,犹如一座历史的丰碑,标志着中国人民和西方各国人民不断交流的源远流长的历史,象征着古丝绸之路昔日的辉煌,在过去两千多年间曾为我们民族、国家的发展和国际文化的交流传播建树过不朽的功绩,今天又由于它保存着丰富灿烂的古代文化遗产而瞩目于世界。

中原王朝向西伸出的“右臂”