提要

澄心堂紙為南唐所生產的紙,經過北宋文人的發掘、研究與推崇下,成為顯赫的天下第一名紙。身世如謎般的澄心堂紙雖在北宋人的努力下,逐漸地揭開神秘面紗,始終未能接近其本來面目,澄心堂紙的傳說也持續地困惑著後代,五花八門的看法更是因應而生。面對紛擾混亂的局面,有志於文化事業的乾隆皇帝不僅積極加入戰局,還展開自己的研究與想像,最終成功仿製出心中的澄心堂紙,試圖為此懸案劃上完美句點。除了醉心於澄心堂紙外,他本人也是東晉側理紙與金粟山藏經紙的愛用與研究推廣者,這三種紙對於乾隆皇帝可說是意義非凡。透過分析與研究這三種古代名紙,除了試圖還原可能的歷史真相外,還希望進一步呈現出乾隆皇帝對於古代箋紙的賞鑑觀。

前言

南唐澄心堂紙在書寫用紙史上猶如書法史上的王羲之(303-361)〈蘭亭序〉一般,除了在文房史上稱尊以外,本身也是圍繞著種種謎團與神秘傳說,儘管歷代不乏文人雅士深入研究與探討,卻始終未能完全揭開其面紗。

本文將重新審視澄心堂紙在書史上的出現與流傳過程,藉由分析比較不同的澄心堂紙傳說,試圖恢復其原來面目。1在文化上頗多建設的乾隆皇帝(1735-1795在位),對於澄心堂紙也有其獨到見解,甚至還仿製出這個歷史上最富盛名的名紙。乾隆皇帝在澄心堂紙的認知過程中,還涉及到側理紙與金粟山藏經紙,透過同時分析研究這兩種名紙,將有助於深入瞭解乾隆皇帝對於澄心堂紙及相關古代箋紙的鑑賞品味。

一、澄心堂紙的身世

若論及書法史上的名紙,南唐澄心堂紙絕對是首選。從北宋開始,澄心堂紙就被文人視為天下第一,直到今日依舊如此。

澄心堂一般認為是李煜(961-975在位)所建,位於北苑清輝殿學士院後方,2亦有謂位於清輝殿內。3不過, 陳師道(1053-1101) 提出不同看法:「澄心堂,南唐烈祖節度金陵之燕居也!世以為元宗書殿,誤矣!」4強調此堂之建造與南唐元宗李煜無關,而是烈主李昪(888-943)節度南京之讌居處所,後來當然也成為李煜宴飲休憩的主要場所。5儘管如此,對於澄心堂紙的製作者,歷來意見就顯

得比較一致。歐陽修(1007-1072)云:「余家嘗得南唐後主澄心堂紙,曼卿(石延年,994-1041) 為余以此紙書其籌筆驛詩」。6米芾(1052-1108):「李重光作此種紙,以供澄心堂用」。7呂本中(1084-1146)《詩文發源》:「澄心堂紙乃江南李后主所製」。8多數文人都認為澄心堂紙是李煜(重光)所下令製作,並儲存於澄心堂,故以此堂命名。9

澄心堂紙雖然穩居北宋文人心中書寫名紙的第一寶座,卻不是一帆風順地從南唐流傳至北宋,而是經過一連串的曲折遭遇之後,其身世與地位才逐漸為世人所認識與接受。

宋初研究文房器具最重要的文人就屬蘇易簡(958-996),著有《文房四譜》,對於筆、墨、紙、硯四物介紹甚詳,為當時研究文房四寶的先驅,也深深影響同時與後代文人。他本人曾經到過南唐舊都城,在那裡見到數千幅尺寸超大的「會府紙」,但並未特別提及這個後來成為天下第一的澄心堂紙。10雖然他在書中介紹了歙州的黟縣與歙縣所出產的「凝霜」與「澄心」兩種佳紙,但同樣都未曾論及與南唐澄心堂紙的關係,更沒有將這兩種紙推為天下第一的意思。11蘇易簡從學於徐鉉(916-991),徐鉉仕南唐,博學多才,嘗入直澄心堂,南唐亡時,徐鉉隨李後主歸宋。徐鉉不僅親自為蘇易簡《文房四譜》作序,還指出此書「有條不紊,既精且博」,確實評價甚高。有趣的是,就蘇易簡此書的觀點看來,澄心堂紙的概念在北宋初期似乎尚未形成,甚至是否可以被視為特定紙品都是個疑問,否則曾入直南唐澄心堂的徐鉉也不至於在隻字不提的狀況下,還誇讚此書的精博。12

北宋首先注意到澄心堂紙的文人似乎是劉敞(1019-1068),他為此重要發現發起活動並率先寫下詩作〈去年得澄心堂紙,甚惜之,輒為一軸,邀永叔諸君各賦一篇。仍各自書,藏以為翫。故先以七言題其首〉:

六朝文物江南多,江南君臣玉樹歌。擘牋弄翰春風裏,斵冰析玉作宮紙。當時百金售一幅,澄心堂中千萬軸。摛辭欲卷東海波,乗興未盡南山竹。樓船夜濟降幡出,龍驤將軍數軍實。舳艫銜尾獻天子,流落人間萬無一。我從故府得百枚,憶昔繁麗今塵埃。祕藏篋笥自矜玩,亦恐嵗久空成灰。後人聞名寧復得,就令得之當不識。君能賦此哀江南,寫示千秋永無極。13

他說這些紙是得自南唐故府,過去儲存於澄心堂中,在當時為相當珍貴的名紙,一張紙的售價可達百金,不過現在卻是棄置於塵埃中。他相信即使這些紙流傳到後世,也大概不會有人認得出來,因為這種紙進入北宋後就很少在世間流傳。為了讓後人得以認識這種名貴的紙張,他首先於卷前寫下這首詩,接著邀請歐陽修等文人一同歌詠,希望可以「寫示千秋永無極」。顯然,如何將澄心堂紙的文化知識傳遞下去,已經成為劉敞心中的首要任務。值得注意的是,博學多聞的歐陽修(1007-1072)剛開始也不搞清楚劉敞所獲得的澄心堂紙究竟是什麼紙,所以詩云:「當時百物盡精好,往往遺棄淪蒿萊。君從何處得此紙,純堅瑩膩卷百枚。」14指出為數眾多的精美南唐文物都已經遭受到破壞與廢棄,十分好奇劉敞如何得到這些「純堅瑩膩」的佳紙。

韓億(972-1044)子韓維(1017-1098)也賦詩唱和:

江南國土未破前,澄心名紙世已傳。

高堂久傾不復見,誰謂此物猶依然。

當時萬杵搗雲葉,鋪出几案滑且堅。

剡溪藤骨不足數,蜀江玉屑誰復憐。

君臣嬉燕盛文采,駢章麗曲鬬巧儇。

一朝零落隨散地,中原篋笥生光鮮。

君安得此尚百幅,題以大句先羣賢。

羣賢落筆富精麗,瓊琚寶玦相鈎聯。

嗟予材力豈當敵,雖欲强賦何能妍。

躭獨玩物古所戒,崇尚浮藻政豈先。

江南可哀紙可惜,後有觀者存吾篇。15

重申這種紙在南唐未亡前已是名紙,隨著國家覆滅後銷聲匿跡,因此他個人也相當好奇劉敞究竟是如何獲得此百幅珍品。澄心堂紙在北宋的流傳數量確實相當稀少,歐陽修云:「南唐澄心堂紙為世所珍,今人家不復有。曼卿詩與筆稱雄於一時,今亦未有繼者,謂之三絶不為過矣!余家藏此蓋三十餘年。熙寧壬子(1072)正月雨中記。六一居士。」16這件石延年(994-1041,字曼卿)寫於澄心堂紙上的書蹟一直珍藏在歐陽修手上達三十年,也就是說澄心堂紙在這三十年當中,依然是世間罕有,可見存世數量的稀少。

儘管劉敞與熱衷文房的梅堯臣(1002-1060)交情不淺,17他卻未將澄心堂紙寄示,歐陽修對此也深感不解,還賦詩調侃此事:「宣州詩翁餓一作飢欲死,黃鵠折翼鳴聲哀。有時得飽好言語,似聽高唱傾金罍。二子雖死翁猶在,老手尚能工翦裁。奈何不寄反示我,如棄正論求俳詼」。18梅堯臣個人對此事也耿耿於懷,不只一次地在詩中提到:「永叔新詩笑原父,不將澄心紙寄予」。19後來歐陽修再入史館時,特地寄贈兩幅澄心堂紙給好友梅堯臣,梅堯臣又回憶起此段往事,寫道:

怪其有紙不寄我,如此出語亦善詼。往年公贈兩大軸,于今愛惜不輒開。是時有詩述本末,值公再入居蘭臺。20

喜獲澄心堂紙的梅堯臣對此紙也提出一些看法:

江南李氏有國日,百金不許市一枚。澄心堂中唯此物,靜几鋪寫無塵埃。當時國破何所有,帑藏空竭生苺苔。但存圖書及此紙,輦大都府非珍瓌。于今已踰六十載,弃置大屋牆角堆。幅狹不堪作詔命,聊備麤使供鸞臺。鸞臺天官或好事,持歸祕惜何嫌猜。君今轉移重增媿,無君筆扎無君才。心煩收拾乏匱櫝,日畏撦裂防嬰孩。不忍揮毫徒有思,依依還起子山哀。21

指出此紙雖然在過去「百金不許市一枚」,卻不受到北宋宮廷重視,被隨意棄置於倉庫牆角,完全遭世人遺忘達六十多年。由於這種紙張尺幅狹小,不能用來書寫正式的詔命,22所以多數都被用來充當內閣文書的草稿用紙,甚至也有被好事閣員帶回家中珍藏。

澄心堂紙被拿來充當館閣中文書稿紙的狀況,南宋朱弁(1085-1144)《曲洧舊聞》有所記載:

宋子京修《唐書》,嘗一日逢大雪,添帟幕,燃椽燭一,秉燭二,左右熾炭兩巨鑪,諸姬環侍,方磨墨濡毫,以澄心堂紙草某人傳,未成。顧諸姬曰:汝輩俱曾在人家,曾見主人如此否?可謂清矣!皆曰:實無有也。23

提到宋祁(998-1061)在某日大雪中,以澄心堂紙起草《新唐書》某人傳記,顯示出他對於澄心堂紙確實不甚重視。梅堯臣詩中「鸞臺天官或好事,持歸祕惜何嫌猜」,應該也是點出當時入館修《新唐書》的歐陽修將此紙攜出珍藏,而且還寄送兩幅給他。

《新唐書》一共修纂十七年,慶曆四年(1044)由宋祁主持修纂〈列傳〉,於嘉祐三年(1058)交齊全部列傳稿子。至和元年(1054)由歐陽修接續編〈本紀〉、〈志〉、〈表〉,後來只完成〈本紀〉與〈志〉的一部分。〈律曆〉、〈天文〉、〈五行〉諸志則為劉羲叟(1018-1060)、梅堯臣等人所作。嘉祐三年(1058)歐陽修權知開封府,推薦梅堯臣參與編修工作,梅堯臣在唐書局待了三年,與歐陽修、宋敏求(1019-1079)、范鎮(1007-1088)、王疇(1007-1065)、劉羲叟等皆有詩作唱和。

嘉祐五年(1060)六月,全書告成。24因此,歐陽修要從唐書局內獲取澄心堂紙的時間應當落在一○五四到一○六○之間,當時所存數量顯然已經不多,否則他不會只寄兩幅給好友梅堯臣。後期梅堯臣也參與編修《新唐書》的工作,卻從未提及史館中仍有澄心堂紙,所以歐陽修取得澄心堂紙應當在梅堯臣入唐書局之前,也就是一○五四至一○五八之間。

事隔五、六年後,宋敏求很慷慨地致贈梅堯臣百幅澄心堂紙,梅堯臣寫下〈答宋學士次道寄澄心堂紙百幅〉:

寒溪浸楮舂夜月,敲冰舉簾勻割脂。焙乾堅滑若鋪玉,一幅百錢曾不疑。江南老人有在者,為予嘗說江南時。李主用以藏祕府,外人取次不得窺。城破猶存數千幅,致入本朝誰謂奇。漫堆閑屋任塵土,七十年來人不知。而今製作巳輕薄,比於古紙誠堪嗤。古紙精光肉理厚,邇嵗好事亦稍推。五六年前吾永叔,贈予兩軸令寶之。是時頗敘此本末,遂號澄心堂紙詩。我不善書心每媿,君又何此百幅遺。重贈吾赧不敢拒,且置縑箱何所為。25

強調此紙在入宋後雖有數千幅傳世,因長久棄置於倉庫中,一直處於被埋沒的狀況中。他自己則是從江南故老處聽聞有關澄心堂紙的故事後,才知曉這種紙的身世與珍貴性。

梅堯臣另有〈韓玉汝遺澄心紙二軸。初得此物歐陽永叔,又得於宋次道,又得於君伯氏子華,今則四矣!〉詩,可推知他後來又獲贈兩次澄心堂紙。第三次是韓絳(1012-1088)所餽,絳為韓億子,字子華。第四次則來自韓縝(1019-1097),字玉汝,韓絳弟,他此次致贈梅堯臣兩軸。26

出手闊綽的宋敏求,一次就送出百幅的澄心紙,若非手中庫存甚多,就是澄心堂紙對他的意義不大。儘管相關文獻中看不出宋敏求對於澄心堂紙有何看法,他周遭文人的熱烈討論應該也不至於充耳不聞,加上致贈的行為也顯示出此紙確實具有禮物的特性。宋敏求本人則是參與編修唐史最久的一位,從慶曆五年(1045)任編

修官開始,一直到《新唐書》的完成,歷時十六年,僅有第一年沒有參與到。試想如果宋祁可以隨意在家中使用澄心堂紙來起草傳記,那宋敏求手中握有大量澄心堂紙也就不足為奇,對他們這些早期任職唐史局中的編修官而言,澄心堂紙的主要功能就是供他們起草撰稿之用,可以任意取用而不受限制,自然也不會太過珍惜。

當梅堯臣書詩答謝宋敏求時,距離歐陽修的首次贈紙又約略過了十年,但澄心堂紙依舊是處於「人不知」的狀況。顯然,除了特定一小部份的文人外,澄心堂紙並未因為劉敞、歐陽修等文人數年來的歌詠而聲名大噪。事實上,南唐所流傳的數千張澄心堂紙,扣除被用掉的以外,應該多數都集中在這批文人手上,畢竟只有他們真正瞭解它的珍貴之處,不僅積極發掘此紙的身世,還關心此紙在將來的流傳。

首先從南唐故府獲得百幅澄心堂紙的劉敞,熱心地與好友分享並賦詩吟詠,希望可以將此寶貴文化知識傳遞後代。除了原儲藏地南京以外,另一個澄心堂紙的最大集中地顯然是內閣中的史館,可惜在沒有任何保護意識之下消耗殆盡,還好歐陽修等文人即時搶救出一小部份來加以歌詠珍藏。澄心堂紙從默默無聞地進入北宋,歷經文人的賞識、蒐求與研究,不斷地受到讚揚與歌頌,雖然沒有立即達到舉世皆知的地步,不過至遲在熙寧九年(1076),原本不受內府重視的澄心堂紙,已經開始跟珍貴的李承晏、張遇墨一起成為賞賜大臣的文房珍品,神宗皇帝(1067-1085在位)曾特別提醒蘇頌(1020-1101):「禁中自此少矣!宜寶之」。27

二、澄心堂紙的產地

對於這個在宋初被遺忘的澄心堂紙,這些文人除了極力搜求與讚揚外,他們也積極地想釐清其來龍去脈,甚至試圖恢復這種珍貴紙張的生產,好讓此優良傳統文化可以綿延下去。

面對這個陌生的事物,這些文人的首要之務就是找出其原產地,這不僅可以解開澄心堂紙的謎樣身世,更關係到他們在意的重建工作。雖然蘇易簡本人並未直接提到澄心堂紙,他卻介紹了產於歙州黟、歙二縣的凝霜與澄心紙,就名稱上的接近關係,或許已經暗示了澄心堂紙的可能出處。

對於澄心堂紙頗有研究的蔡襄(1014-1067)提到:「紙,李王澄心堂為第一,其物出江南池、歙二郡」。將澄心堂紙推為第一,並認為產自池、歙二郡。不過,他還持有其它看法:「歙州績溪紙乃澄心堂遺物,唯有新也,鮮明過之。今世紙多出南方,如烏田、古田、由拳、温州、惠州皆知名。擬之績溪,曾不得及其門牆耳」。28顯然將澄心堂紙與歙州的績溪紙對應起來,兩者唯一的差異就是新舊而已。梅堯臣則是推測「澄心紙出新安郡」,29新安郡在唐乾元(758-760)即已復改為歙州。30可見對於確切的產地,這些博學的文人彼此間都有不同意見,連蔡襄自己都提了兩個地方,讓澄心堂紙一開始即顯得神秘莫測。

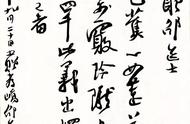

澄心堂紙是什麼材質?蔡襄在〈澄心堂帖〉:「澄心堂紙一幅,闊狹、厚薄、堅實皆類此乃佳。工者不願為,又恐不能為之。試與厚直,莫得之?見其楮細,似可作也,便人只求百幅。」(圖 1)直接提到楮這個原料,所以澄心堂紙與績溪紙應該都是屬於楮紙,梅堯臣也說「寒溪浸楮舂夜月」。楮料是繼麻之後,最早被使用來製紙的原料,可以早至東漢。楮樹為桑科木本植物,南北各地皆有生長,因此原料來源不虞匱乏,加上纖維質量高,一直到現代都還是重要的手工紙原料。31根據米芾《書史》、《寶章待訪錄》的記載,很多晉唐名蹟也都是書寫在楮紙上。至於藤料枯竭的剡溪,在宋代也生產質優的楮紙,並被認為品質不在池州之下,32顯見各地楮料的豐富。

除了蔡襄,北宋文人中又以米芾對於紙張的研究最為透徹,他本身不僅是傑出的書畫家,還懂得如何裝裱,經常親自動手處理所藏古代字畫,所以對於各種紙張的特性格外清楚。基於裝裱的需求,他對於當時所出產的紙有一個精要的介紹與評比:

油拳、麻紙硬堅,損書第一。池紙匀,硾之易軟,少毛。澄心,其製也!今人以歙為澄心,可笑!一卷即兩分,理軟不耐卷,易生毛。古澄心以水洗浸一夕,明日鋪于車上曬乾,漿硾已去,紙復元性,乃今池紙也!特擣得細無筋耳。古澄心有一品薄者,最宜背書。台藤背書,滑無毛,天下第一,餘莫及。33

他提到由拳紙跟麻紙因為太硬而易損書蹟,所以不適宜裱褙。至於古代澄心堂紙,他曾將之浸泡於水中一夜,洗去上面的膠漿,讓紙張恢復加工前的本性,發現就是池紙,只是硾擣到相當縝密與細緻。所有的澄心堂紙中,細薄的那種最適宜用來裱褙作品。對他而言,當時人把歙州當成澄心堂紙的產地則是相當可笑。米芾之所以能夠如此自信,並非出於狂妄的個性或是臆測,而是本著實證的精神,因此顯得格外具有說服力。

對於澄心堂紙,米芾認為「其出不一,以池州馬牙硾漿者為上品」。34點出澄心堂紙並非來自單一產地,其中又以池州馬牙(安徽池州市)所產且經過硾漿的為最上等。或許正是因為澄心堂紙的種類不只一種,再加上漿硾的加工過程,才會使得這些北宋文人難以分辨出其原產地。米芾的文字看似成功地解決了澄心堂紙的疑惑,然而該紙的神秘面紗在北宋卻未被完全揭開,仍然無法取得多數的共識。稍晚的李之儀(1048-1117)則是把澄心堂紙與由拳(今浙江嘉興南)紙混在一起:

由拳紙工所用法,乃澄心之緒餘也!但其料或雜,而吳人多參以竹筋,故色下而韻微劣。其如瑩滑、受墨、耐舒卷、適人意處非一種。35

儘管混亂的狀況依舊,在文人持續地關注與討論下,身世撲朔迷離的澄心堂紙還是逐漸穩固其天下第一的地位。

同時這些文人也試圖尋求生產澄心堂紙的技術,梅堯臣便是其中最為積極努力的一個,他曾寄澄心堂紙的樣本到歙州給當時製墨名家潘谷(約 1010-1060),希望可以讓這個南唐名紙獲得重生。36歙州潘谷在成功仿製後,曾寄送三百張給梅堯臣,37梅堯臣指出:「而今製作已輕薄,比於古紙誠堪嗤。古紙精光肉理厚,邇歲好事亦稍推」。38顯然跟真正的澄心堂紙還是有段差距。蔡襄在〈澄心堂帖〉中也同樣殷切地盼望能夠找到好的紙工來仿製此紙,然而結果不得而知。北宋以後也都一直有仿製澄心堂紙的文獻,39不過都未見到高品質的仿澄心堂紙出現,顯見這些文人的努力基本上是無功而返。儘管遺憾,卻為澄心堂紙高超的製作技術留下不敗傳說,讓它真正成為永遠無法超越的天下第一。

短暫地被世人遺忘的澄心堂紙可以說在北宋文人的關懷下獲得新生,而且從南唐第一躍升為天下第一,成為書寫用紙的典範。由於傳世數量上的稀少,北宋以後真正接觸過澄心堂紙的人不多,更遑論實際書寫過這種紙的人。即使在劉敞、歐陽修、梅堯臣、蔡襄等人的努力發掘與宣揚下,數量上的稀少依舊讓澄心堂紙一步步走向他們所擔憂的命運,也就是大家都只聞其名,即使有幸相遇也認不出來。

三、澄心堂紙的面貌

傳世書畫作品中是否有澄心堂紙?歷來有各式各樣的說法,最著名莫過於牽涉到〈淳化閣帖〉、李公麟(約 1041-1106)與徐熙等的作品。這些傳說長期以來不斷地在書畫史上加強澄心堂紙的神秘感,讓澄心堂紙的面貌越來越模糊,越來越難以捉摸。

北宋黃伯思(1079-1118)根據內府尚存的南唐仿書作品,指出王著(約 928-969)編輯〈淳化閣帖〉時誤收這些仿書之事,他提到:「今祕閣有數匣尚存,皆澄心堂紙書,分明題曰『倣書』,不作傳摹與真蹟」。40但是並未論及製作該部法帖時使用澄心堂紙。對於澄心堂紙頗有概念的歐陽修,他在《集古錄》中也有不少談論〈淳化閣帖〉的文字,也都未提使用澄心堂紙之事。黃庭堅(1045-1105)談到〈淳化閣帖〉時也僅說明使用「歙州貢墨」,41另一處則是「李廷珪墨」,42兩處完全都沒有出現澄心堂紙。

最早認為〈淳化閣帖〉以澄心堂紙拓製的說法應該是出現在元代,陶宗儀(1329-1410)寫道:「今世言〈淳化閣帖〉用銀錠閂棗木板刻,而以澄心堂紙、李廷珪墨印者」。43自此之後,使用澄心堂紙製作的〈淳化閣帖〉就成為書法史上的固定說法, 曹昭(元末明初)、陸深(1477-1544)、張應文(约 1524-1585)、王世♛(1526-1590)、潘之淙( 晚明)、馮武(1627-1707)、陳元龍(1652-1736)、王澍(1668-1743)等人,44連康熙(1661-1722在位)與雍正皇帝(1722-1735在位)也都是如此認定,45甚至現代學者也多沿用之。46這樣的說法當然不可採信,畢竟在宋初一度淪為廢棄物與稿紙的澄心堂紙,可說完全不受到內府重視,根本不可能會拿來拓製這部當時最重要的官刻法帖。

跟澄心堂紙關係最密切的畫家就是李公麟(1049-1106),張舜民(治平二年進士,1065)在題李公麟的〈陽關圖並詩〉中有「澄心古紙白如銀,筆墨清輕意瀟灑」句,47認為所使用的就是古澄心堂紙,潔白如銀。稍晚的鄧椿(活動於 1127-1189)在介紹李公麟時:

畫之六法難於兼全,獨唐吳道子、本朝李伯時始能兼之耳!然吳筆豪放,不限長壁大軸,出奇無窮。伯時痛自裁損,只於澄心紙上運奇布巧,未見其大手筆,非不能也。48

無疑讓李公麟與澄心堂紙的關係更加緊密,提出他只在澄心堂紙上作畫的說法。元代湯垕《畫鑒》:「李伯時,宋畫人物第一,專師吳生,照映前古者也!畫馬師韓幹,不為著色。獨用澄心紙為之,惟臨摹古畫用絹素著色」。49基本上承襲鄧椿一部分的說法,只是他又補充李公麟臨古畫時使用絹素的狀況。此後,李公麟自運用澄心堂紙,臨摹用絹素的說法就在畫史上流傳下來,50甚至成為後世鑑定的依據,董其昌(1555-1636)題李公麟〈山莊圖〉(圖 2):

〈龍眠山莊圖〉絹本余見其二,一為沈元初明府,一為吳康虞太學所藏,皆非真本。蓋龍眠自運則用澄心堂紙,臨摹則用絹素也!惟余家〈蓮社圖〉為龍眠得意筆,又有盧鴻〈草堂圖〉,雖命之鴻,實龍眠以意造。及觀此卷,益信矣!龍眠又有〈定林蕭散圖〉,與此卷同一筆法,蒼古變幻,的傳山水之神,覺趙吳興猶有取妍之態,少避伯時也。

利用絹、紙本的不同功用來否定先前見過的兩本絹本〈山莊圖〉,並認定此紙本才是李公麟真跡,同時也肯定此卷用紙為澄心堂紙。乾隆皇帝後來收到兩卷〈山莊圖〉時,也是參考董其昌的意見,利用紙張與筆墨的比對,分出兩卷的優劣。51

周必大(1126-1204)曾記載李公麟為「南唐李先主昪四世孫,並登科,隱舒城龍眠山」。52安徽省在文物普查中,曾經發現舒城《李氏家譜》,與周必大所記相吻合,證實李公麟確為李昪四世孫,出自舒城李氏家族。53由於與南唐的關係深厚,加上畫史著錄上的影響,使得李公麟逐漸成為歷史上使用澄心堂紙最著名的畫家。目前公認為李公麟紙本真蹟的〈五馬圖〉(圖 3),便被推測為畫於澄心堂紙上,54原作下落不明,只剩珂羅版複製品可以判斷。從線條拒墨的狀況可以推測應該是皮紙類,線條邊緣的些微墨暈可以感受到原始纖維的特性,顯然表面並未過度加工,不過並無法據以判斷是否為澄心堂紙。

除了李公麟外,也有宣稱南唐徐熙的畫作多作於澄心堂紙上,如米芾《畫史》云:「魏泰,字道輔,有徐熙澄心堂紙畫一飛鶉,如生」。55此外,湯垕:「徐熙畫花果多在澄心紙上。至於畫絹,絹文稍粗,元章謂徐熙絹如布是也!」56徐熙雖為南唐著名花鳥畫家,一生未曾擔任官職,專心作畫,如何取得專供內府使用的澄心堂紙令人懷疑。不過,郭若虛曾指出:「又有澄心堂紙,以供名人書畫」。57 或許可以解釋未曾供奉御府的徐熙如何獲得澄心堂紙。若這些說法一一屬實,當然可以在徐熙畫上發現澄心堂紙,然目前並無可靠徐熙傳世真蹟。

除了以上三例較為著名外,文獻上還可以見到其它的說法,有蔡襄、宋高宗(1107-1187)、米友仁(1074-1153)、馬和之、李嵩等,58甚至有提到宋版書中以澄心堂紙當副葉來使用。59其中米友仁自題〈湖山烟雨圖〉:「何處得此澄心半匹古紙與女弟,因睹與人作字,管城氏在手,請作戲墨。愛此紙今未易得,乘興為一揮湖山煙雨,當自秘之,勿使他人豪奪。」雖然他自己明確指出是張澄心堂紙,但是「半匹」的尺寸卻讓此紙及此文字變得可疑。總之,這些記載不是屬於傳聞,就是作者自己的臆測,不僅沒有什麼說服力,還讓原本形象不甚清晰的澄心堂紙變得更加模糊難解。

關於澄心堂紙的原貌,梅堯臣對其外觀特徵的描述最為詳盡:「滑如春冰密如繭」、「焙乾堅滑若鋪玉 古紙精光肉理厚」、「純堅瑩膩卷百枚」,他指出這種紙表面光滑如冰,堅潔如玉,而且纖維縝密細緻如同蠶繭一般(圖 4),紙張質感則是特別厚重且富含光澤。

當眾人在找尋所謂真正澄心堂紙時,卻一再忽視眼前的蔡襄名蹟〈澄心堂帖〉。王壯為(1909-1998)首先提出〈澄心堂帖〉為唯一有根據之澄心堂紙實物,確有其獨到之眼光,60可惜並未獲得學界普遍的認同。除了蔡襄此帖,其他參與發掘與討論澄心堂紙的北宋文人作品中,由於缺乏有力證據,幾乎沒有可以認可的澄心堂紙。61

王壯為根據「闊狹、厚薄、堅實皆類此乃佳」的「此」字斷言,本紙即為澄心堂紙。事實上,此帖蔡襄一開始就寫下「澄心堂紙一幅」,若考慮北宋文人擔心後人在面對這種名紙會茫然無知的脈絡下,確實可以解讀為:「這就是一張澄心堂紙」。蔡襄提到「闊狹、厚薄、堅實」當然也都是為了要解釋這張就是其中品質最好的一種澄心堂紙,如同米芾指出傳世有許多不同種類的澄心堂紙。後面的內容則是強調當時的製紙工藝完全無法仿製出這種品質,無論你付出多少代價都無法得到。這一點恰巧與梅堯臣請文房專家潘谷仿製後所得的結論一致,仿品還是跟真正的澄心堂紙有段差距。區區數言,蔡襄除了為澄心堂紙留下實例,更是完全道盡此紙的難得與精妙。

若進一步觀察此紙,可以發現紙張潔白之外,纖維更是相當縝密,並無明顯廉紋,表面也確實有如蠶繭的細密紋理(圖 5),完全符合記載中「密如繭」的具體描述。曾經收藏上百幅澄心堂紙的蔡襄清楚寫下這些紙的用途:

余有澄心紙百幅,李庭珪墨數丸,皆人間罕見者。當作諸家體以傳子孫,其餘非故人不能作手書。子弟輩得余書者,當自收之。62

可見澄心堂紙非常適合用來書寫,否則蔡襄不會拿來寫傳示子孫的字帖。無論是為後世子孫所書寫的典範作品,或是寫給好友的手書,蔡襄肯定會以最慎重的態度來創作。事實上,觀者在欣賞〈澄心堂帖〉的書法時,確實可以清楚地感受到異於平常的創作心態。

相較其它作品,蔡襄此帖除了整體品質上更加卓越之外,細部的運筆特徵也很值得探討。蔡襄臨古功力深厚,對傳統筆法與技巧掌握嫻熟,無論書寫哪類書體,最基本的特性就是圓轉流暢。此帖書寫於五十二歲,大部分的線條都不是呈現出他最常見的精熟與流暢,反而是用一種比較澀進且複雜的運筆方式。晚一年所書的〈大研帖〉(圖 6),用筆上就屬於順暢圓滑,僅有少數幾筆出現稍複雜的顫動線條,如「啟」、「研」、「齋」、「花」等,似非出於刻意的結果。反觀〈澄心堂帖〉,全篇不採一揮而就的流利筆法,反倒是一筆一畫地仔細書寫,每一筆的都顯得紮實而沉穩,感受到一種從容中帶謹慎的書寫態度(圖 7)。透過〈澄心堂帖〉上線條複雜的微妙變化,直接對應到蔡襄書寫此紙時的運筆動作,同時也可以感受到筆紙之間的明顯摩擦與作用力,這些細微的變化都顯示出這絕非一張普通的書寫用紙,否則蔡襄不會書寫得如此用心。整體而言,〈澄心堂帖〉的用筆雖顯凝重,卻不傷於板滯,相較平滑圓熟的寫法,顯然產生更豐富的線條質感,配合勻稱優美的結體,無疑達到了文質彬彬的境界,不僅為蔡襄個人書法的代表作,更是宋人行楷之最,63也為天下第一的澄心堂紙留下珍貴例證與史料。

四、乾隆皇帝與澄心堂紙

面對唯一一張傳世有據的澄心堂紙,號稱精鑒的乾隆皇帝也是簡單鈐上「乾隆鑑賞」、「三希堂精鑑璽」、「宜子孫」三印,並未隆重其事地加以題詩作文,顯然不認為此紙與澄心堂紙有任何關係。在《石渠寶笈續編》中,蔡襄此帖被標示為尺牘,收於〈宋四家真蹟〉冊中,籤條御題:「宋四家真蹟。神品」,上鈐「御賞」、「乾隆宸翰」,全冊八帖俱刻入〈墨妙軒法帖〉。64

乾隆皇帝豐富的書畫藏品中是否有澄心堂紙,可以從《石渠寶笈》正、續編的著錄來探討。《石渠寶笈》中只有一件被認定為澄心堂紙,就是傳為南宋高宗(1127-1162在位)〈千字文〉(圖 8)。

宋高宗〈千字文〉為南宋御書院書家所書,《石渠寶笈》卷十將此作列為上等,並記載:「澄心堂紙,朱絲闌本」。若以目前對於澄心堂紙的認識來看,此冊當然不可能是澄心堂紙所書,除了顏色過於暗沉,不夠白皙外,似乎表面也過度膠漿,以至於產生龜裂的狀況。此冊是《石渠寶笈》唯一認可的澄心堂紙,反倒是其它那些傳聞中的作品都沒有被標上澄心堂紙,例如李公麟〈蜀川圖〉,高士奇認為是澄心堂紙本,但初編認為是素箋本;65〈宋元梅花合卷〉,乾隆御題雖然提到「澄心堂紙光如瑊」,卻被著錄為宋箋。66由於〈千字文〉題簽為乾隆皇帝所親書,或許可以反映出他對於此意見的態度。很顯然,乾隆皇帝與編纂的官員對於澄心堂紙可說是一知半解,否則不會產生這些誤會與混亂。

隨著內府收藏品不斷地增加,到了《石渠寶笈續編》的著錄,就有比較多件的澄心堂紙出現,有米友仁〈雲山戲墨圖〉卷、67李公麟〈山莊圖〉卷、68李公麟〈臨洛神賦〉卷、69李公麟〈三馬圖蘇軾贊〉卷、70朱銳(武元直)〈赤壁圖〉卷、71宋徽宗(1100-1126)〈牡丹詩〉冊、〈怪石詩〉冊、72宋徽宗〈柳鴉蘆雁〉卷等。73李公麟與米友仁的部份很清楚是受到歷代著錄中那些澄心堂紙傳說的影響,至於朱銳(武元直)與宋徽宗的部份就屬於新的看法。〈山莊圖〉、〈赤壁圖〉、〈牡丹詩〉與〈怪石詩〉現藏於國立故宮博物院中,利用已拍攝的數位影像來觀察,它們的紙質與紙色都不太相同。〈山莊圖〉並非李公麟真跡,因此與澄心堂紙的關係恐怕更遠,紙質顯得較粗,紙張似乎不太吸墨,由於纖維拒墨的緣故,讓線條感覺比較遲澀(圖 9)。〈赤壁圖〉為金武元直所繪,完全與院畫家朱銳無關,這張紙表面膠漿較多,時間一久就產生很多橫裂紋,墨也比較不暈染,線條邊緣則呈現清晰的輪廓線(圖 10),其加工處理程度比〈山莊圖〉更多。至於宋徽宗的〈牡丹詩〉與〈怪石詩〉(圖 11),這兩張紙質大致相同,也都可以見到纖維拒墨的效果,墨的吸收也不是太好,所以線條輪廓也出現比較遲澀的效果,紙質感覺比〈山莊圖〉細緻些,表面也沒有像〈赤壁圖〉那樣地膠漿。這幾張紙和蔡襄〈澄心堂帖〉最大的差異就是在於表面的細緻度,所以可以理解為何蔡襄帖中會以「楮細」來推測紙工仿製的成功率(圖 12),這似乎也成為辨別澄心堂紙最重要的標準。即使續編中對於真正澄心堂紙依舊存在著模糊不清的認知,不過續編中已經開始出現使用乾隆年間仿澄心堂紙的作品,意味著乾隆皇帝與清內府對於澄心堂紙已經形成了共識,而且正式推出所仿製的澄心堂紙。

乾隆仿製澄心堂紙的最著名例子就是蘇軾(1037-1101)〈寒食帖〉的引首(圖13),此紙所提供的具體訊息,正好可以用來釐清乾隆皇帝對於澄心堂紙的認知與想像。引首遭火燒部份的右下角殘存一隸書方印「乾隆年仿澄心堂紙」(圖14)。一九二四年四月內藤湖南(1866-1934)跋:「蘇東坡〈黃州寒食詩卷〉,引首乾隆帝行書『雪堂餘韻』四字,用仿澄心堂紙致佳者。」(圖 15)即已明確指出此引首用紙為乾隆皇帝所仿製的澄心堂紙。此紙底色為淡石綠色,底紋為設色雙鉤花卉圖案,仔細觀察筆畫線條,可以發現墨痕明顯留存於紙面上,反映出此紙的表面拒墨,有著類似蠟箋的效果(圖 16),故推測表面有經過上蠟與砑光的加工。賈全(1736-1795)〈八駿圖〉引首用紙也鈐有「乾隆年仿澄心堂紙」印(圖 17),顏色為橘黃色,所畫圖案為描金龍紋,製作精美,乾隆皇帝題詩於乾隆四十一年(1776)。墨色變化與線條表現如同〈寒食帖〉引首一般,唯獨單字較小,蓄墨量較少,所以墨的濃淡變化更加明顯,凸顯出此紙表面的堅實緊密與不吸墨特性(圖18)。《石渠寶笈續編》還可以找到一些乾隆皇帝使用仿澄心堂紙的紀錄,如〈御筆書春秋元年春王正月事〉(1778)卷、74〈御筆為君難跋〉(1779)卷、75〈御筆楊維楨鐵崖樂府〉(1778)卷、76〈御筆記里鼓車說〉(1778)卷、77〈御筆明哲保身論〉(1778)卷、78〈御筆快雪堂記并題補刻木版及補刻石版拓本二詩〉(1779)卷、79〈御筆蒐苗獮狩說〉卷、80〈御筆讀史記儒林傳〉卷等。81

清光緒間徐康在《前塵夢影錄》中記:

素紙一幅,長八尺,闊五尺餘,潔而甚薄,堅韌異於常紙,紙角有「仿澄心堂製」五字,不識年代,殆貢餘之紙耶。標有藍綠小粉箋,方尺餘,上有描金山水及花艸,極工,角上印「乾隆年仿澄心堂造」小隸書朱記。素紙當亦同時所造。82

江標藏有「乾隆年仿澄心堂造(應為紙之誤)」藍綠描金畫花小粉箋,徐康因此推測「仿澄心堂製」素紙可能也是乾隆年間所造。不過,目前所見到的乾隆仿澄心堂紙是以類似江標所藏的描金彩蠟箋為主,上有描金山水或花草,描繪極為精美,邊角都鈐有「乾隆年仿澄心堂紙」隸書朱文印(圖 19)。83乾隆時期也製作了其它的描金彩繪蠟箋,較常被提到的有「仿明仁殿紙」與「梅花玉版箋」兩種。84

關於乾隆時期清宮仿製澄心堂紙的實況,可以找到一些文字紀錄:

將交蘇州新宣紙五十張,不必成做一樣黃色,著成做黃、綠、白、粉紅、淡月白五色箋紙五十張。所畫金龍要紅,金畫重些,其粉紅色、紅色亦要重些,俱印用澄心堂戳記。85

印用澄心堂戳記,可知即為仿造澄心堂紙。首先以蘇州新宣紙染成黃、綠、白、粉紅、淡月白五種顏色,再描繪上金龍,特別強調描金的顏色要紅。仿澄心堂紙實際的製作更加繁複與嚴謹,從畫樣與紙樣都有所規範:

未膠礬單頁舊紙一百四十八張、雙頁舊紙二百七十八張、膠礬單頁舊紙四十二張、雙頁舊紙一百四十三張、一面藍色畫泥金山水一面粉紅色洒大金箋紙樣一張、一面黃色畫泥金松樹一面粉紅色洒大金箋紙樣一張、一面粉紅色畫泥金梅花一面綠色五洒大金箋紙樣一張、乾隆年仿澄心堂紙(石東)石戳記一方。傳旨將紙並紙樣戳記交蘇州、兩淮各一分,未膠礬紙俱各膠礬。按三樣紙樣染色,照樣繪畫、灑金,顏色不可過深,其花卉要各樣,山水章法不要重複。得時兩色合一張,每張上俱照原樣用戳記一顆,不可用油色。三樣數目一樣,均分成做。86

仿澄心堂單頁紙一百八十八張、雙頁紙六十二張、原發做樣三色紙三張、仿澄心堂(石東)石圖章一方持進。交太監胡世傑呈覽。奉旨將單雙頁紙俱收在煙波致爽大櫃內,其交回做樣紙三張俱澄心堂圖章一方,俱交懋勤殿。87

仿澄心堂紙在加工前就有分單頁(單面)與雙頁(雙面),畫上花紋之前也都要上膠礬。從傳世紙張看來,應該還有施粉、上蠟與砑光的程序。88內府所發給的三個紙樣都是雙色的兩面加工紙,一面灑金,一面為泥金圖案。乾隆皇帝對於所有仿製紙張的染色與畫法都有所規範,完成後須將兩張裱成一張,所以是一種兩面都可以使用的書寫用紙。至於紙樣與印章,依此段文字可知存放於懋勤殿中,用完要交回原處。鈐印部份也嚴格規定「不可用油色」,也就是不可使用印泥,因為別處特別提到「每張上用硃墨印,用戳記一顆,不可用油印」。89除了單頁兩色合裱,還有雙頁兩色合裱,檔案中提到:

蘇州織造舒文送到雙頁兩色合表乾隆年仿澄心堂紙四十張。單頁兩色合表乾隆年仿澄心堂紙四十張持進。90

將蘇州織造舒文送到雙頁紙一百二十張。兩色合裱得乾隆年仿澄心堂六十張持進。91

這裡記載得很清楚,一百二十張雙頁紙作成兩色合裱後,就成為六十張雙頁兩色合裱仿澄心堂紙,等於四層紙裱在一起。北京故宮博物院藏「仿明仁殿畫金如意雲紋粉蠟紙」在網站說明文字中提到,這種紙可以揭開三至四層,而且每張均可使用,證明此雙頁兩色合裱的真實性。至於仿澄心堂紙的加工生產地,除了蘇州織造外,兩淮鹽政也負責部份的製作。92

很明顯地,乾隆皇帝仿製出來的澄心堂紙與蔡襄〈澄心堂帖〉的用紙差距更大,93不過在紙張質地上卻意外地接近他經常使用的另一種名紙「金粟山藏經紙」。從傳世作品中看來,乾隆皇帝最喜愛的書寫用紙就屬藏經紙,其中又以金粟山藏經紙為其最愛,很多內府收藏的作品上都有他以藏經紙題寫的引首或題跋。這幾種紙張之間的曲折關係,勢必都牽涉到乾隆皇帝對於古代名紙的品評與鑑賞,故有必要加以釐清。

五、東晉側理紙

雖然已經有了摯愛澄心堂紙與金粟山藏經紙,乾隆皇帝的生命中還是無意間闖進了傳說中以海苔所製的東晉側理紙。94乾隆皇帝於丁丑(1757)春南巡時,趙昱(1689-1747)以其小山堂舊藏兩張側理紙進獻,95因獲賜官錦,同郡人沈廷芳(1702-1772)以「賜錦堂」稱其小山堂,並由梁國治(1723-1786)書寫新堂名,傳為浙江一時佳話,事載於沈德潛〈趙徵君賜錦堂記〉中。96乾隆皇帝獲得這兩張側理紙後,才開始認真看待這個歷史悠久的東晉名紙。在初獲兩張側理紙的隔年(1758),乾隆賦〈詠側理紙〉詩:

海苔為紙傳拾遺,徒聞厥名未見之。何來暎座光配藜,不脛而走翳予思。囫圇無縫若天衣,縱橫細緯織網絲。即側理耶猶然疑,張筆李墨試淬妃。羲獻父子書始宜,不然材可茂先追。何有我哉宛撫兹,萬番毋乃侈記私。兩幅已足珍瓌奇,藏一書一聊紀辭。清風穆如對古時,澄心金粟父視兒。寄情枕葄宜隃糜,博覽缺詠又何其。宣毫綈几為摛詞,仿彿尚卿首肯斯。97

此書蹟收入〈敬勝齋法帖〉(圖 20),也是紀年於戊寅(1758),墨蹟現存於北京故宮博物院(圖 21)。根據清人文字記載與乾隆「囫圇無縫若天衣,縱橫細緯織網絲」句,可知這種側理紙呈現圓筒狀,中間並無接縫處,紙質粗厚,紋理斜向縱橫。學者推測這種紙張所使用的抄紙器為圓筒狀,而且使用粗銅絲編成具有斜側紋之抄紙簾,並以極細銅絲來穿聯,大概出現於康熙年間,所以側理紙的生產應當不早於此時。98此種裝置類似十九世紀初在英國所發明的單筒造紙機器,都是以旋轉機械來抄紙。99乾隆皇帝詩中指出這種相傳為海苔所製紙早已失傳多年,他將其中一張拿來書寫,著錄中提到〈詠側理紙〉(縱 9寸 7分,橫 2尺 7寸 5分)書於「側理牋」上,推測就是使用此紙。100不過,著錄上可以發現乾隆皇帝早在1757年的冬天就使用新收藏的側理紙來書寫,一件是〈御筆大寶箴〉(縱 9寸 7分,橫 5尺 5寸 3分)卷,自題:「頃得古側理紙,復書此卷藏之。丁丑(1757)仲冬月」。

另一件為〈御臨米芾雜帖〉(縱 8寸 3分,橫 5尺 5寸)卷,題曰:「側理紙以海苔為之,見王嘉《拾遺記》。今春南巡有持獻者,古色盎然,非近世楮工所能製,臨此試之。時丁丑(1757)長至日前一日也」。若按照年代與紙張高度看來,這三張作品很可能是從一張大側理上所裁下。關於側理紙的尺寸,清金埴(1663-1740)回憶:

己亥(1719)秋,闕里孔東塘(尚任)殤載餘,予重平過其居,索觀其家藏唐硬黃、宋海苔側理二紙,與嗣君榆邨、衍志坐黃玉齋,摩挲竟日,洵法物也。顧失記其紙質輕重長闊之數。後覽孔翰博宏輿毓埏所著《拾籜餘閒》,載列甚晰,云:「硬黃紙,長二尺一寸七分,闊七寸六分,重六錢五分,紙中之最重者。海苔側理紙,長七尺六寸,闊四尺四寸五分,紋極粗疏,猶微含青色」云云。因憶予家所藏澄心堂白麻,寶之四世,歸於香泉,幸貢入大內。而予為後嗣者,竟不得一覩先世之法物。觀榆邨所守,益增愧悵耳。101

提到孔尚任(1648-1718)家中舊藏的側理紙,尺寸為長七尺六寸,闊四尺四寸五分,顯然是相當大的紙張,所以是可以裁成不同尺寸。孔尚任:「側理紙,方廣丈餘,紋如磨齒,一友人贈予者」。102卻是認為長寬都超過一丈(十尺),兩者之間尺寸相差頗多。阮元(1764-1849)也介紹過仿製的側理紙:「乾隆年間又仿製圓筒側理紙,色如苦米,摩之留手,幅長有至丈餘者」。103可知側理紙的最大尺寸確實可以達到丈餘。金埴文字中還有一處要注意,就是側理紙在這些文人眼中是被視為宋箋,這個意見後來也曾被乾隆皇帝所接受。

國立故宮博物院中有一張清宮舊藏的空白側理紙(圖 22),色灰白泛黃,有些斑漬與蟲蛀,紋路縱橫斜側,表面相當粗糙,並未經過加工處理,隨處可見稀疏孔洞,全紙的厚薄極不平均,與尋常書寫用紙的品質差距甚遠。紙張紋理與乾隆皇帝所用側理紙相同,盒中附一小籤:「側理紙一張,係前代仿製。其色澤甚舊,惟質性略絕粗鬆,不及內庫所藏」。此籤雖未具名,然從書風上判斷應出自梁詩正(1697-1763)之手,直接指出此紙為前代所仿製,但是跟內庫所藏側理紙相較,則質地略為粗鬆,可見乾隆皇帝後來從內庫翻找出的五張側理紙品質較佳,而此紙應為南巡所獲之一。全紙摺疊成長方形收於「古側釐紙」(螺鈿)黑漆匣中,盒蓋及底皆有錦墊,攤開後尺寸約為134公分長,74公分寬(筒狀開口處)。紙張表面佈滿斜橫交錯的紋理,呈現菱形格狀,除了許多摺痕外,尚有一道疑似接縫的痕跡,細看後推測應該是圓筒抄紙簾之接縫。折疊收藏的方式也符合文字記載,徐珂(1869-1928):「江玉屏,博物君子也!嘗適市,見有紙厚半寸許,連疊。揭之成毬,旁無端縫。人皆不能識,玉屏以為古側理紙也!或謂其得之於鮑淥飲家。玉屏,名立,乾隆時人」。104

乾隆皇帝還有一些書寫於側理紙的紀錄,如〈御書洪範皇極〉(4尺 5寸 3分×2尺 6寸 2分,1758孟冬)軸、105〈御書復卦〉(3尺 5寸 5分 ×1尺 9寸 6分,1762長至日)軸、106〈御臨米芾元日帖〉(3尺 5寸 6分 ×2尺)軸、107〈御書復卦〉(3尺 9寸 5分 ×2尺 2寸 5分)軸、108〈御臨米芾草書帖〉(3尺 2寸 ×2尺)軸 109等。110作品形式都是比較大的軸子,說明了乾隆皇帝所收到的側理紙確實在尺寸上比傳統書畫用紙巨大許多。111

〈詠側理紙〉詩中最重要無非就是「澄心金粟父視兒」這一句,完全點出乾隆皇帝對於這三種古代名紙的看法。由於他認為側理紙生產於東晉,自然被視為澄心堂紙與金粟山藏經紙的源頭,而澄心堂紙與金粟山藏經紙就成為兄弟的關係。澄心與金粟系出同門的看法顯得意義非凡,如此便可以解釋為何乾隆皇帝所仿造出的澄心堂紙會如此接近藏經紙,這對於澄心堂紙過去的種種傳說確實是前所未有的發明。

乾隆皇帝〈詠側理紙〉詩中尚未提到在內府舊藏中發現的五張側理紙,所以詩成之時應該還沒找到,隔幾日後的詩中才出現這五張紙:

南巡獲陟釐,兩幅珍瓊玖。錦囊藏其一,説項剏吾口。西清有典司,檢點所弆守。五番裒時對,謂是束置久。誰知為海苔,徒觀麤且厚。恐不宜墨卿,未敢供几右。新獲與兹同,呈覽聽去取。撫掌囅然笑,天府何不有。或又當面失,奚藉不脛走。抑且瞿然懼,將毋人似否。112

吾曽惜闕詠,誰識有河東薛道衡有〈詠苔紙詩〉,近題側理紙,有「博覽闕詠又何其」之句,始悟向乃未曽細考也。

典守百年出,滑堅五部同。

藏書皆得亞向獲僅兩番,故書一而藏一。今得五幅,或書或藏,皆有其副矣,金玉慢稱工。

腕力惟慚劣,苔牋固不窮。113

乾隆皇帝之所以提到「始悟向乃未曽細考也」,主要是承認自己過去對於側理紙的錯誤認知。因為早在一七五七年獲得進呈的兩張側理紙之前,他在丙寅(1746)就已經在王羲之〈快雪時晴帖〉與王珣(349-400)〈伯遠帖〉使用過「側理紙」來作畫。他在〈快雪時晴帖〉說「愛此側理」(圖 23),〈伯遠帖〉則是提到這種紙「光潤堪愛」(圖 24),表明自己非常喜愛這種紙,不過「光潤」的特性顯然與後來他見到的粗厚斜紋側理紙完全不同。梁詩正、汪由敦(1692-1758)、勵宗萬(1705- 1759)、張若靄(1713-1746)、裘曰修(1712-1773)、董邦達(1699-1769)等人在〈快雪時晴帖〉的共同跋道:「因副頁宋牋古潤可愛,更濡筆作雲林小景。」(圖 25)直接指出乾隆所使用的側理紙為宋代的牋紙,絲毫沒有意識到側理紙與東晉或是與王羲之的關係。乾隆皇帝在〈御臨王獻之書洛神賦十三行并圖〉冊中自題:「乾隆己巳(1749)冬至月,獲此宋箋,愛其側理如玉,與筆墨相發」。114可知他在那段時間確實是將東晉側理紙與宋箋混為一談,而且在質地上也完全搞混。不過,隨著兩張側理紙新藏品的入手,乾隆皇帝展開一連串的研究與探索,他也發現內府找到的五張與進呈的兩張相同。最後,乾隆皇帝勇於拋棄過去對於側理紙的錯誤認知,重新擁抱新入藏的側理紙。第一首詩中提到這種紙「徒觀麤且厚」,外觀上看起來不僅粗而且厚,顯然不太適合寫字。然而,粗且厚的外觀正與南宋趙希鵠《洞天清錄》中關於側理紙的記載相吻合:

北紙用横簾造紙,紋必横,又其質鬆而厚,謂之側理紙,桓温問王右軍求側理紙是也。115

到了一七七二年,乾隆再作〈詠側理紙〉:

萬幅昔何夥,一番今已稀。

瓷堅知略勝側理紙出晉時,今無晉時陶器,知紙堅過之,銅久較誠非三代笵銅頗多,如側理不多見也。

浮碧虚稱錦,流黃謾説機。有名惟魚網,無縫乃天衣。

子邑堪方妙,右軍始稱去聲揮。臨池亦偷暇,敢誤勑時幾。116

充分顯露他對與此紙的寶愛,並提出他對於此紙一些評價與看法。首先強調雖然晉武帝(265-290)曾賜張華(232-300)側理紙萬番,117事隔千年後連一張都很難找到,因此他手中珍藏的七張側理紙甚至比晉代陶瓷或是三代銅器都還要珍貴。這裡又再次提到王羲之,用了王羲之贈予桓溫五十萬張側理紙的典故,118直接將他所珍藏的紙與書聖關聯起來。在這些大大小小的傳說故事襯托下,乾隆皇帝確實讓自己手中的七張側理紙更具有正統性與典範性。

二十多年後,浙江最晚在一七八一年已經仿製成功,乾隆皇帝於側理紙上寫下〈浙省新製側理紙成試書因得句〉:

丁丑初獲側理紙,訝為創見祇兩幅見舊詠側理紙詩。既而懋勤檢庫物,五番原以去之夙。

一再吟詠試墨卿,兼喻鑒人失清目丁丑南巡得側理紙兩番。迴蹕檢查內庫,復得五番。

曾一再題詠,有「或且當面失,奚藉不脛走。抑又瞿然懼,將毋人似否」之句。

邇年倣為命浙匠,始猶難之近則熟。海苔漁網弗讓古,用實不竭勝越竹。鏡牋滑潤玉版脆,此獨精堅更淳樸。譬之漢庭固多材,相如輩夥汲黯獨。

既思何求而弗獲,於人艱哉益增恧。119

詩中指出自己過去曾經命浙江紙匠仿製,但是並不成功,一直到最近技術才成熟。有了側理紙的成功複製經驗後,乾隆皇帝對於長期以來的疑惑作了一番總結:

何以棄餘暇,喜書猶古稀。

倣成古杭是,炫賈海苔非內府所藏側理紙僅有數番,近浙省倣製亦復相似。可知世固有

能造者,不必《拾遺記》所云:海苔為之也!或炫稱晉時苔箋,皆賈人近利居奇之辭耳。

仍就囫圇體,隨其宛轉機。短長不裁幅,蘿薜勝為衣。棐几平陳待,綵豪疊韻揮。

怵然有所慮,所好去聲慎兹㡬。

昨既書壬辰(1772)詠古側理紙詩扵古紙,不割裂其原體。兹用前韻題浙江倣製之紙,仍以整紙書之。夫側理自晉迄今千數百年,而茲所製竟能仿彿,不可謂古今人不相及,予因思之。偶詠側理紙,而浙江即有倣為之者。絜矩人君所好,不可不慎也。120

一七八八年五月,他先將一七七二年所作〈詠側理紙〉書寫於珍藏的整幅古紙上,121後來又用浙江所造側理紙書寫同韻詩於整紙上。經過實際書寫的比較,他覺得浙江所仿製的紙相當成功,完全接近內府所珍藏的古側理紙。對於東晉王嘉(?-約 390)《拾遺記》所謂:「側理紙,後人謂之陟釐。南人以海苔為紙,其理縱橫邪側,因以為名」。122提出反駁,認為海苔製紙完全是商人基於炫奇獲利所想出的神話,可以不必拘泥於古書上的記載。有趣的是,與特意製造的仿澄心堂紙不同,側理紙的仿製成功乃出於「絜矩人君所好」,起因於乾隆皇帝「偶詠側理紙」,因此他告誡自己將來言行必須更加謹慎小心。

事實上,乾隆四十四年(1779)檔案也記載:

(十一月)初十日,員外郎四德、五德、催長大達色來說,太監鄂魯裏交圓筒側理紙一張、單片側理紙一張。傳旨著交杭州織造徵瑞照樣各成做十張,如用高麗紙之處,聲明前來請領。欽此。

於四十六年(1781)六月初八日據杭州織造四德來文,內稱于三月初七日將仿辦得樣紙二張在西湖行宮呈覽,奉旨:筒子側理紙做的好,照此樣做一百張,單片側理紙比原樣做的白了,仿原樣顏色做一百張,得時陸續送京。欽此。當今先辦得筒子側理紙三張,已于上年八月在熱河呈進在案,今又辦得筒子側理紙五張、單片側理紙五張,理合呈繳前來等因記此。123

考慮先前的詩中也提到過剛開始仿製失敗的狀況,所以最初的側理紙仿製顯然就是乾隆皇帝的意思,不知為何他最終將此功勞歸於杭州織造,其中原委頗值得推敲。

若考慮表面粗鬆且紋理縱橫的特殊性,側理紙若非種種傳說及與王羲之的關係,很難想像這種紙會獲得乾隆皇帝的青睞,在質地上完全與他喜歡的緊結光滑背道而馳。事實上,無論側理紙帶著多顯赫的光環,只要與歷代法書名蹟用紙相比,很輕易就會讓此紙現出原形,一切的神話都顯得格格不入,這個認知相信對收藏豐富的乾隆皇帝而言並不困難,加上他又親自寫了不少側理紙,所以不可能完全沒有感覺。此外,內府收藏中不乏乾隆皇帝認可的東晉名蹟,就以他摯愛的三希帖(王羲之〈快雪時晴帖〉、王獻之〈中秋帖〉、王珣〈伯遠帖〉)用紙標準來看,側理紙不僅在品質上和這幾三張書法用紙無法比擬,彼此間更是毫無關係,他心中的東晉紙反而更接近接著要討論的藏經紙。前後歷時二十多年所仿製出的紙,中間的停頓或許也反映出乾隆皇帝的熱情不再,也可能是有所發現,然而杭州織造卻是一直謹記在心。當乾隆四十幾年側理紙仿造成功之時,他完全不考慮在紙上大張旗鼓地蓋上仿製印記,還大方地將仿製的功勞推給地方,顯然已經有所顧忌,加上他自己對於紙張的喜好與品味也早已固定下來,所以僅僅將之視為晉紙傳說來吟詠,重心反而在提醒自己要更加謹言慎行。

六、乾隆皇帝的金粟箋

對於真正的澄心堂紙,乾隆皇帝心中顯然有不同於一般人的看法,因為他所仿造出來的澄心堂紙,就墨色與線條的表現上都比較接近藏經紙。乾隆皇帝的〈澄心堂〉詩:「舊傳佳紙擅堂名,玉版之間有尚卿。逸少時原無此製,不妨五字貴如瓊」。124對他而言澄心堂紙不過是舊傳聞中的紙,儘管他的收藏中也有一些傳稱為澄心堂紙的作品,但似乎都是引述前人的意見,並未認真思考其真實性,例如李公麟〈蜀江圖〉、125〈山莊圖〉、徐熙〈春風國艶〉。126

在缺乏正確澄心堂紙知識的狀況下,澄心堂紙的樣貌就在乾隆皇帝的品味仲裁下,直接向金粟山藏經紙靠攏,數百年來的天下第一地位也開始被藏經紙取代,他直接提出「品過澄心堂」的說法。127一般認為出於宋代的金粟山藏經紙,乾隆皇帝甚至標榜他藏有唐代的金粟山紙,128特別註記:「今匣中所藏者唐時金粟箋,較之宋時金花箋、明時宣徳紙堅緻瑩滑,尤為精妙」。129 認為比宋代花箋及宣德紙更加

「堅緻瑩滑」,此四字完全可以作為乾隆皇帝對於紙張的最高評價。宋代金花箋目前未見到,不過最為高級的花箋可以黃庭堅〈松風閣詩〉用紙為代表,完全屬於緊密平滑的紙張,清楚反映出墨行紙上的痕跡(圖 26),這些特徵也與藏經紙完全符合。至於乾隆皇帝所提到的宣德紙,應該就是指宣德鏡光箋,《石渠寶笈》記載中使用最多這種紙的藝術家就是董其昌(1555-1636),當然乾隆皇帝與宮廷畫家也都有不少使用紀錄。從董其昌的作品上可以發現,這種紙帶有特殊光澤,表面十分光滑而不吸墨,墨痕也是可以清晰保留於紙面上(圖 27)。乾隆皇帝為了說明唐代金粟山藏經紙的優點,他選擇用來比較的兩個對象巧妙地避開傳聞中的澄心堂紙,使用了兩種具體明確的古代名紙,用意無非是加強此紙的真實優越性。

金粟山藏經紙使用於書畫上,可以早至金元時期。130自明代中葉開始,大量為文人所使用,經常可以見到使用於蘇州文人的書法作品(圖 28)或是題跋(圖29)上。胡震亨(1569-1645)《海鹽縣圖經》載:

金粟寺有藏經千軸,用硬黃繭紙,內外皆蠟摩光瑩,以紅絲闌界之,書法端楷而肥,卷卷如出一手。墨光黝澤,如鬃漆可鑒。紙背每幅有小紅印文,曰「金粟山藏經紙」。後好事者剝取為裝潢之用,稱為「宋箋」,徧行宇內,所存無幾。有言此紙是唐藏,蓋以其製側之。據董穀以為紙上間有元豐(1078-1085)年號,則其為宋紙無疑矣。131

這種紙為浙江海鹽金粟寺抄寫藏經用箋,大約造於北宋治平年間(1064-1067)或更早,乃用桑皮、楮皮加工而成,專供寺院寫經之用。紙背鈐有朱印「金栗山藏經紙」,其內外塗蠟並砑光,又以黃蘗濡染使之發黃,紙質厚重,精細瑩滑,久存不朽。

黃蘗染黃的技術早自北魏賈思勰《齊民要術》即有記載,歷經唐代一直延續到宋代,目的都是取其能夠防蟲不蠹。用來染黃紙張的是川黃蘗,黃蘗中的小蘗鹼為主要黃色染色劑,具有抗細菌、抗真菌、抗微生物、抗原蟲、抗寄生蟲,最重要是對昆蟲具有拒食劑的作用,所以能預防昆蟲的蛀蝕。此外,染黃還有易於使用雌黃勘誤,同時也有表示尊崇、莊重、肅穆的意義。132

北京圖書館藏有〈金粟山大藏經〉,又稱〈海鹽金粟山廣惠禪院大藏〉,卷軸裝,北宋熙寧元年(1068)由海鹽縣金粟寺廣惠禪院發起編寫的一部寫本大藏經。紙張經過塗蠟染黃,隱約呈現虎皮斑紋,紙背鈐「金粟山藏經紙」印。通卷朱絲界欄,每紙三十行,行十七字,卷端下小字題「海鹽金粟山廣惠禪院大藏」或「轉輪大藏」。133

除了黃色抄經用的金粟箋外,張燕昌也提到有白色紙,但是數量甚少。傳世藏經可以分成抄、印兩種,寫經一般用捲筒藏經紙,經卷上無摺痕,印經則用使用

摺版藏經紙,折成本子。134卷筒藏經紙或許可以祝允明〈草書千字文〉為例(圖28),紙上有印記,但是不見冊子或是經摺的摺痕(圖 30),因此推測是從抄本藏經所揭而來,紙張長度也較長。乾隆皇帝也注意到兩者之間的差異,他指出:「世以藏經紙之未作經冊者為卷筒紙,最為難得」。135他不僅喜歡使用金粟山藏經紙來裝裱,也很喜歡拿來書寫,而且經常是寫在品質較佳的卷筒金粟箋上。136至於整冊的藏經紙,很多都是用來裝裱立軸詩塘(圖 31)或是手卷冊頁的引首(圖 32),從背面都可以見到印刷經文的殘餘內文與邊框,也就是乾隆所認定品質差一級的摺版金粟箋。

清潘澤民〈金粟寺記〉:「寺先有宋藏數千軸,皆硬黃複繭,後人剝取為裝贉用,零落不存,世所傳金粟山藏經紙是也!或云唐藏矣!」137贉者,卷首貼綾的地方,古時裝裱卷軸,引首後以綾貼之曰贉。周嘉胄(1582-1658)《裝潢志》也云:

「余裝卷以金粟箋、白芨糊折邊,永不脫,極雅致。」138無論裝贉或是折邊用,確實都可以因為黃蘗的防蟲蛀蝕性質而對於畫心起著保護作用。

文獻中提到都是抄、印過的藏經紙,由好事者揭取乾淨的背面來使用,完全沒有討論到空白藏經紙。目前在傳世書畫上所見到的藏經紙也都是利用紙背,除了原先印在背面的印章跑到正面以外,多數作品都可以清楚地見到背後殘存的抄、印經文。張燕昌談論法喜寺與金粟寺中所藏的藏經,認為在當時已經「散佚殆盡,收藏家間得尺幅亦頗寶貴,其經文向來不甚重。」139點出這些宋代藏經的經文或書法並不受到重視,顯然大家最看重的還是這種紙的品質。乾隆皇帝御題〈張照書御製冬夜煎茶詩〉上有「法喜大藏」方印,為法喜寺用紙,另一紙則為金粟山藏經紙(圖33)。金粟山藏經紙的背面經文的濃淡不一,推測可能是抄寫的緣故,因為印刷的墨色會比較均勻。

金粟山藏經紙雖然受到不少書畫家的賞識,但是「金粟箋」之盛名卻是與乾隆皇帝有關,清沈楙惪〈金粟箋說跋〉:「乾隆中葉,海宇晏安,上留意文翰,凡以名紙進呈者,皆蒙睿藻嘉賞,由是金粟牋之名以著。」140乾隆御製詩中最早出現「金粟箋」是在丁卯年(1747)六月,就是乾隆十二年。141乾隆十二年六月,乾隆皇帝賦詩〈題金粟牋〉:「蔡左徒曾紀傳聞,晉唐一片擬卿雲。鋪牋見此代猶宋,試筆慙他鵞換羣。蒸栗底需誇玉色,青蓮仍自隱經文。用之不竭非奇事,金粟如來善化云」。142

乾隆年間曾敕命杭州織造仿製此紙,143紙成於上鈐橢圓朱印「乾隆仿金粟山藏經紙」(圖 34),144連鈐印都刻意歪斜,頗有金粟箋原本的味道。檔案中還提到毀造藏經紙,就是將舊紙毀造後重新抄做,所用原料有永樂大典舊紙、舊宣紙、145高麗紙等。146仿製藏經紙時也是非常講究,對於紙張的顏色、斑點都有要求,147當新抄造的藏經紙顏色過於勻整,深淺上也缺乏自然變化時,乾隆皇帝便要求重新再呈新抄之樣本:

但呈樣仿藏經紙上顏色週身俱一樣,亦無絲紋,又不似原樣紙上有深淺顏色、斑點。仍將仿藏經紙原樣發去交寅著,務照原樣抄一二張送來呈覽。148

據傳世實物中可以知道當時所仿金粟箋不只一種,其中有素的,也有帶斑紋的(圖35),斑紋的又被稱為虎皮宣,149甚至也衍生出五彩虎皮宣,一直到近代都還有生產。檔案中也可以見到這這兩種藏經紙的記載:

將杭州送到青玉宴盤四件、無斑點小藏經紙一百張、加絲棉宣紙一百五十張呈覽。150

將杭州送到有斑點藏經紙一千張外隨備用藏經紙一百張持進。交太監鄂魯里呈覽。151

明確分成有斑點跟無斑點兩種。文中提到的「加絲棉宣紙」不知所指為何?然而乾隆時期所仿藏經紙亦有加入絲棉者:

太監鄂魯里交加絲綿藏經紙一張,傳旨交杭州織造,照樣核計從前做法,再加絲綿二成,其顏色要比原樣少為黃淺些,抄做十數張送來。152

乾隆九年(1744)已經可以見到乾隆皇帝使用仿製金粟箋的紀錄,新秋臨〈文徵明蘭花〉一卷,八月九日臨〈趙孟頫蘭蕙圖〉一卷,153九月臨〈文徵明五君子圖〉一卷,154秋季又畫〈泉石蘭竹〉一卷。155顯然,在乾隆初年就已經成功仿製出金粟山藏經紙。

藏經紙對於乾隆皇帝,除了紙質上的優越性外,似乎還帶有濃厚宗教意義。他在御製詩集中收錄多首題藏經紙扇。〈題藏經紙扇〉:「經背千年紙,裁為團扇形」。156可知此類團扇是利用藏經所揭的背紙來製作。〈藏紙扇〉:「隱隱青蓮文,寂寂法輪轉」。157與〈詠藏經紙扇〉:「雲中龍爪隱蜿蜒,摇動如聞妙諦宣」。158同時提到隱約可見的正面經文,他分別用「青蓮文」與「雲中龍爪」來形容,完全將原來可能是缺點的殘存經文痕跡,巧妙轉化為可供鑑賞的特點,而且還將之與特定宗教意義關聯起來,亦即將搧風時隱約的經文搖動與「法輪轉」、「妙諦宣」聯想在一起。因此,乾隆皇帝在〈題藏經紙扇〉點出藏經團扇的最大優點,就是「一握清風滿懷袖,六根五蘊合都忘」。159

不僅在乾隆皇帝的書畫創作與收藏上隨處可見藏經紙的蹤跡,連生活中的團扇都使用藏經紙,可以說與他的生活關係密切。放眼其它名紙,其重要性似乎沒有任何一種紙可取而代之,這也莫怪在沒有明確澄心堂紙流傳的狀況下,乾隆皇帝會逐漸將澄心堂紙形塑成接近金粟箋質感的蠟牋模樣。事實上,檔案或是著錄中出現的仿澄心堂紙,年代上都比仿藏經紙晚,作品也都晚於乾隆四十年以後,所以澄心堂紙的製作很可能就是奠基於藏經紙仿製成功的經驗。不過,乾隆皇帝所仿造出的澄心堂紙與金粟牋的仿製脈絡卻又不盡相同,因為後者有明確的傳世樣本可以比對,但澄心堂紙對他而言僅僅是個傳聞中的名紙,唯一能依靠的就是自己豐富的想像與江南工匠強大的執行力。乾隆四十九年時,為了對朝鮮國王派員參加千叟宴表示謝意,他特賜一批文具,其中即有仿澄心堂紙二十張。160顯然,乾隆皇帝對於這個充滿創意的仿澄心堂紙頗為滿意,除了自豪地標上「乾隆年仿澄心堂紙」,甚至用來賞賜友邦國王,成為大清國的文化成就展示項目。

結 語

原本應該消失於世上的南唐澄心堂紙,因為一群熱衷於文房器具的北宋文人而得以流傳並發揚光大。然而,對於此紙知識上的不足,加上層層疊疊的誤解與不同的理解與詮釋,使得此紙逐漸成為天下第一名紙。書法史上類似的例子不少,其中最廣為人知且最成功的典範塑造運動就數王羲之的〈蘭亭序〉,同樣也是籠罩著各種神秘與美麗的傳說,任世人如何追尋都難以接近其本來面貌,同樣無法捉摸的本質也讓〈蘭亭序〉穩居天下第一行書的寶座。

乾隆皇帝在〈詠官窰紙硾瓶〉:「釉色全消火氣鮮,碌青卵白潤成瓀。若論紙硾傳官式,應與澄心宋時佳紙無過澄心堂者時並傳」。161將汝窯與澄心堂紙並列,還直接指出「宋時佳紙無過澄心堂者」。將南唐澄心堂紙歸類為宋紙顯示出他對於此紙始終存在著誤解。他的意見也透露出,南唐澄心堂紙與北宋文人在歷史上所形成的緊密形象,確實很容易誘使學者往「北宋澄心堂紙」來聯想。這也可以用來理解為何乾隆皇帝所仿製出的澄心堂紙上會有描金畫花的裝飾,畢竟北宋最高級的用紙就是砑花箋紙,兩者之間的關係相當明顯。面對眾說紛紜的澄心堂紙傳說,乾隆皇帝憑藉其對古代箋紙的認知與複製經驗,加上個人對於文化產業的興趣與創造力,成功開發出「乾隆年仿澄心堂紙」這個嶄新的書寫用紙,賦予南唐澄心堂紙新的生命與意義。

1筆者對於澄心堂紙最早的關注開始於「大觀:北宋書畫特展」(2006年 12月 25日至 2007年 3月 25日),對於澄心堂紙初步研究研成果,請參考何炎泉,〈尺牘(澄心堂帖)〉,《大觀―北宋書畫特展》(臺北:國立故宮博物院,2006),頁 429-432。本文前面部份雖然以〈尺牘(澄心堂帖)〉一文為基礎,然而補充不少新的資料,對於該紙在北宋的流傳可以更清楚交代。

2「北苑水心西有清輝殿,署學士事。太子太傅徐邈、太子太保文安郡公徐游,别置一院於後,謂之澄心堂。」(宋)鄭文寳,《江表志》,收入《筆記小說大觀(六編)》(臺北:新興書局,1975,冊 3,頁 1857),卷下。

3「李氏都于建業,其苑在北,故得稱北苑。水心有清輝殿,張洎為清輝殿學士,别置一殿於内,謂之澄心堂。故李氏有澄心堂紙,其曰北苑茶者,是猶澄心堂紙耳!」(宋)吳曽,《能改齋漫錄》,收入《筆記小說大觀(續編)》(臺北:新興書局,1962,冊 6,頁 1527),卷 8,〈北苑茶〉。

4「澄心堂,南唐烈組節度金陵之燕居也,世以為元宗書殿,誤矣!」(宋)陳師道,《後山先生集》,收入《叢書集成續編》(臺北:新文豐出版社,1989,冊 125,頁 683),卷 22。

5「澄心堂,後主讌私之所也!非親密未嘗至此。」(宋)王禹偁,《小畜集》,收入《四部叢刊初編》(臺北:臺灣商務印書館,1965,冊 44,頁 203),卷 29,〈右衛將軍秦公墓誌銘〉。

1(宋)歐陽修,《歐陽文忠公集》,收入《四部叢刊初編》,冊 50,卷 128,頁 1001。

2(宋)米芾,《寶晉英光集》,收入《叢書集成新編》(臺北:新文豐出版公司,1985,冊 62,頁147),卷 8,〈題古良醫妙計〉。

3此書已佚,引文見(宋)王十朋,《東坡詩集註》(文淵閣四庫全書,頁 35),卷 9,〈次韻宋肇惠澄心紙二首〉。

4「江南李後主造澄心堂紙,前輩甚貴重之。」(宋)程大昌,《演繁露》,收入《四部叢刊三編》

(臺北:臺灣商務印書館,1975,冊 39,頁 1),卷 9,〈澄心堂紙〉;「王直方詩話云:澄心堂紙乃江南李後主所製。」(宋)胡仔,《苕溪漁隠叢話》,收入《叢書集成新編》(文淵閣四庫全書,冊 79,頁 208),前集,卷 30;「李後主時製紙,極光潤滑膩,往往書畫多藉之。」(清)鄭方坤,《五代詩話》(文淵閣四庫全書本,頁10),卷 10,〈澄心堂紙〉。

5「江南偽主李氏,常較舉人畢放榜日,給會府紙一張,可長二丈,濶一丈,厚如繒帛數重,令書合格人姓名,每紙出則縫掖者相慶,有望於成名也。僕頃使江表,睹今壞樓之上,猶存千數幅。」(宋)蘇易簡,《文房四譜》,收入《筆記小說大觀(六編)》,冊 4,卷 4,〈三之雜説〉,頁 2299。

6「黟、歙間多良紙,有凝霜、澄心之號。復有長者可五十尺為一幅,葢歙民數日理其楮,然后于長船中以浸之,數十夫舉抄以抄之,傍一夫以鼓而節之,于是以大薰籠周而焙之,不上於牆壁也,由是自首至尾,匀薄如一。」(宋)蘇易簡,《文房四譜》,收入《筆記小說大觀(六編)》,冊 4,卷 4,〈二之造〉,頁 2298。

1(宋)徐鉉,〈文房四譜序〉,見蘇易簡,《文房四譜》(文淵閣四庫全書本)。

2(宋)劉敞,《公是集》,收於《叢書集成新編》,冊 61,卷 17,〈去年得澄心堂紙,甚惜之。輒為一軸,邀永叔諸君各賦一篇。仍各自書,藏以為翫,故先以七言題其首〉,頁190。

3(宋)歐陽修,《歐陽文忠公文集》,卷5,〈和劉原父澄心紙一作奉賦澄心堂紙〉,頁 81。

1(宋)韓維,《南陽集》(文淵閣四庫全書本,頁 12-13),卷 4,〈奉同原甫賦澄心堂紙〉。

2(宋)歐陽修,《歐陽文忠公文集》,卷 73,〈跋三絶帖〉,頁551。

3劉敞《公是集》與梅堯臣《宛陵先生集》都收錄有不少兩人唱和詩作,其中也有不少一同與有人宴飲雅集的紀錄,反映出兩人深摯友情與密切往來。

4(宋)歐陽修,《歐陽文忠公文集》,卷5,〈和劉原父澄心紙一作奉賦澄心堂紙〉,頁 81。

5(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,收入《四部叢刊初編》,冊48,卷 35,〈潘歙州寄紙三百番、石硯一枚〉,頁 303。

6(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷35,〈依韻和永叔澄心堂紙答劉原甫〉,頁 301。

1(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷 7,〈永叔寄澄心堂紙二幅〉,頁61。

2「歸宿翠巖方丈,觀李主賜無殷詔書,皆用澄心堂紙,每畫日後即押字,印文如絲髪。」(宋)周必大,《周益國文忠集―泛舟遊山錄》,收入《叢書集成三編》(臺北:新文豐出版公司,1997,冊 78,頁 607),卷 169。

3(宋)朱弁,《曲洧舊聞》,收入《叢書集成新編》,冊 84,卷 6,頁 177。

1李一飛,〈新唐書的編撰即參撰人紀考〉,《湘潭師範學院學報》,24卷 3期(2002.5), 頁

76-79。

2(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷 27,〈答宋學士次道寄澄心堂紙百幅〉,頁228。

3「三得澄心紙,吾嘗再有詩。粗能條本末,不復語興衰。堪入右軍跡,暫無幼婦辭。君家兄弟意,將此比烏絲。」(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷 30,〈韓玉汝遺澄心紙二軸,初得此物歐陽永叔,又得於宋次道,又得於君伯氏子華,今則四矣〉,頁 257。

1「熙寧九年蘇魏公頌同修國史,開局日賜承晏笏挺雙脊龍墨、張遇丸墨、澄心堂紙。及對,神宗曰:禁中自此少矣!宜寶之。」(元)陸友,《墨史》,(臺北:世界書局,1968,頁 20),卷上。

1(宋)蔡襄,《莆陽居士蔡公文集》(北京:書目文獻出版社,1988,頁 238),卷 25,〈文房四

説一作雜評〉。

2(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷 35,〈潘歙州寄紙三百番、石硯一枚〉,頁303。

3(宋)樂史,《太平寰宇記》(文淵閣四庫全書,頁 1-2),卷 104,〈江南西道二歙州〉。

4潘吉星,《中國造紙史話》(濟南:山東教育,1991),頁 19;潘吉星,《中國造紙技術史稿》

(北京:文物出版社,1979),頁 43-44。

5(宋)施宿等撰,〈木部〉,《會稽志》(文淵閣四庫全書,頁 25),卷 17。

6(宋)米芾,《書史》(臺北:世界書局,1962,頁 41)。

1(宋)米芾,《寶晉英光集》,卷 8,頁 147。

2(宋)李之儀,《姑溪居士文集》,收入《叢書集成新編》,冊62,卷 17,〈莊居阻雨鄰人以紙求書因而信筆〉,頁 215。

3周蓉,〈漫談澄心堂紙〉,《東南文化》,1998年 4期,頁 124;「予傳澄心古紙樣,君使製之精意餘。自兹重詠南堂紙,將令世人知首尾。」(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷 36,〈九月六日登舟再和潘歙州紙硯〉,頁 306。

4(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷 35,〈潘歙州寄紙三百番、石硯一枚〉,頁303。

5(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,卷27,〈答宋學士次道寄澄心堂紙百幅〉,頁 228。

1「江南舊稱澄心堂紙,劉貢父詩所謂百金售一幅,其貴如此。今亦有造者,然為吳、蜀箋所揜,遂不盛行於時。」(宋)陳槱,《負暄野錄》,收入《筆記小說大觀(六編)》,冊 1,卷下,

〈論紙品〉,頁 620;「余得之蜀士,云澄心堂紙取李氏澄心堂樣製也。蓋表光之所輕脆而精絕者,中等則名曰玉水紙,最下者曰冷金牋,以供泛使。」(元)費著,《牋紙譜》,收入《叢書集成新編》,冊 48,頁 316。

2「予言〈淳化灋帖〉中有南唐人一手偽帖頗多,如偽作山濤、崔子玉、謝發、卞壼,皆是一手寫古人帖語耳,第三卷最多。今祕閣有數匣尚存,皆澄心堂紙書,分明題曰:倣書。不作傳摹與真蹟。而當時侍書王著編彙,殊不曉,特取名以入錄,故與真蹟混淆,却多有好帖不入,殊可惜也。予〈灋帖正誤〉中論之甚詳。」(宋)黃伯思,《東觀餘論》(宋嘉定中刊本,頁51-52),卷上,〈記與劉無言論書〉。

3(宋)黃庭堅,《黃庭堅全集》(成都:四川大學出版社,2001,正集,頁 760),卷 28,〈跋翟公巽所藏石刻〉。

4(宋)黃庭堅,《黃庭堅全集》,別集,卷6,〈書丹青引後〉,頁 1566;「當時用李廷珪墨拓打,揩之不污手。」(宋)趙希鵠,《洞天清錄》,收入《美術叢書》(上海:上海神州國光社,1928,集 1輯 9,頁 21),〈古今石刻辨〉。

1(元)陶宗儀,《輟耕錄》,收入《筆記小說大觀(七編)》(臺北:新興書局,1975,冊 1,頁

374),卷 6,〈淳化祖石刻〉。

2(明)曹昭,〈淳化閣帖〉,《格古要論》,收入《續修四庫全書》(上海:上海古籍出版社,

1995,冊 1185,頁 168),卷 3;(明)陸深,〈跋淳化閣帖〉,《儼山集》(文淵閣四庫全書本,頁 7),卷 88;(明)張應文,〈論石刻〉,《清秘藏》,收入《美術叢書》,集 1 輯 8,卷上,頁 5;(明)王世貞,〈淳化殘帖〉,《弇州四部稿》(文淵閣四庫全書本,頁 12),卷 133;(明)潘之淙,《書法鉤離》,收入《叢書集成新編》,冊 52,卷 8,頁 274;(清)馮武,《書法正傳》

(文淵閣四庫全書本,頁 21),卷 1;(清)陳元龍,〈字帖〉,《格致鏡原》(文淵閣四庫全書本,頁 9),卷 39;(清)王澍,〈淳化祕閣法帖〉,《淳化祕閣法帖考正》(文淵閣四庫全書本,頁5),卷 11。

3(清)聖祖,〈書宋搨淳化閣帖後〉,《聖祖仁皇帝御製文集》(文淵閣四庫全書本,頁 7),卷

28;(清)世宗,〈跋淳化閣帖後〉,《世宗憲皇帝御製文集》(文淵閣四庫全書本,頁 3),卷

12。

4仲威,《帖學十講》(上海:上海書畫出版社,2005),頁 6。

5(宋)張舜民,《畫墁集》,收入《筆記小說大觀(二十八編)》(臺北:新興書局,1979,冊 4,頁 2281),卷 1,〈京兆安汾叟赴辟臨洮幕府,南舒李君自畫陽關圖並詩以送行,浮休居士為繼其後〉。

6(宋)鄧椿,《畫繼》,收入《叢書集成新編》,冊 53,卷 9,〈雜説〉,頁239。

1(元)湯垕,《畫鑒》(文淵閣四庫全書本,頁20),〈宋畫金元附〉。

2「龍眠作畫,凡臨古則用絹素,自運則不設色,獨用澄心堂紙。〈九歌圖〉載在《宣和畫譜》,上有「宣和中秘」印,紙係澄心堂。」(清)孫承澤,《庚子銷夏記》(文淵閣四庫全書本,頁5),卷 3,〈李伯時九歌圖〉;「今慈孝圖卷既屬故實所載,皆上古聖賢可法可傳之迹,更用澄心堂紙。白描筆法頡頏衛協、吳道子。」(清)卞永譽,〈李龍眠慈孝故實圖并書卷〉,《式古堂書畫彙考》(臺北:正中書局,1958,頁 493-494),畫卷 12。

3「曩得伯時此卷。就跋語審定。謂是山莊圖真蹟。欲續入石渠寳笈上等。近復得一卷。筆墨較此為勝。後幅又多陳彭際至鵲源五景。董其昌於圖後評跋謂:「真龍與畫龍不同。」且云:「龍眠自畫則用澄心堂紙。」辨其紙色。亦非此卷可及。益信香光之鑒賞不妄。既幸真者在前。合讓後來居上。輒題什定為續入上等。此卷亦好手臨摹。抑置次等。適如其分。而以之貯避暑山莊。弗溷入石渠中。名實正相副。識而去之。亦塞苑一段佳話。雖然因此假而識彼真。吾安知彼真之不類此假乎。」(清)高宗,〈李公麟山莊圖跋〉,《御製文二集》(文淵閣四庫全書本,頁12),卷 20。

4(宋)周必大,《周益國文忠公集―平園續稿》,收入《叢書集成三編》(臺北:新文豐出版社,1997,冊 46,頁 678),卷 49,〈題鞠城銘〉。

5鄭重,〈四十五神仙卷:呼之欲出李龍眠〉,《文匯報》,2005 年 6 月 15日。

1「此卷已載雲烟過眼錄,三百年來,余生多幸,得獲覩。馬畫於澄心堂紙上,筆法簡古,歩驟曹韓,曽入思陵内帑,璽識精明,真神品也!近日摹數本於吳中,賞鑒家自能辯之。」(明)郁逢慶,〈龍眠居士李伯時五馬圖卷黃太史箋題〉,《續書畫題跋記》(文淵閣四庫全書,頁 3),卷 2。

2(宋)米芾,《畫史》(臺北:世界書局,1992,頁 325)。

3(元)湯垕,〈唐畫五代附〉,《畫鑒》(文淵閣四庫全書,頁 11)。

4(宋)郭若虚,《圖畫見聞誌》,(臺北:世界書局,1992,頁 256),卷 6,〈李主印篆〉。

5「澄心堂紙本,潔白如玉。」(清)安岐,《墨緣彙觀錄》,收入《叢書集成新編》,冊 51,卷 1,

〈蔡襄謝御書詩卷〉,頁 12;「高宗書度人經一,澄心堂紙書真跡。」(明)張丑,〈附文嘉書畫記〉,《清河書畫舫》(臺北:學海出版社,1975,頁 15),午集;「何處得此澄心半匹古紙與女弟,因睹與人作字,管城氏在手,請作戲墨。愛此紙今未易得,乘興為一揮湖山煙雨,當自秘之,勿使他人豪奪。」(明)趙琦美,《鐵網珊瑚》,(臺北:漢華文化事業股份有限公司,1970,頁 870),畫品錄,卷 1,〈米元暉湖山烟雨圖〉;「宋裱,畫在澄心堂紙上,長丈餘。雲山細潤,迥出諸卷。卷首一圓印朱文「芝山」二字。周敏仲從新安汪景純家得之。崇禎丙子四月望後二日,觀於舟次。」(明)汪砢玉,〈米西清雲山小卷〉,《珊瑚網》(文淵閣四庫全書本,頁 29),卷 28;「馬和之〈豳風圖〉,紙畫,一卷十則,畫於澄心堂紙上,畫法工緻而飄逸,如行雲流水,脫盡院體。逐則副頁宋高宗楷書書其詩,運筆遒勁,宗〈宣示表〉,上有玉璽。觀于師利兄之南樓。吳其貞《書畫記》」、「馬和之〈毛詩圖〉,紙畫,二小橫幅,在澄心堂紙上。一為雄雉,一為無羊。上有『趙松雪』、『蓼庵』二圖書,蓼庵即莊蓼塘也,為元季大鑒賞人,購于江基手。吳其貞〈《書畫記》」(清)厲鶚,《南宋院畫錄》,收入《美術叢書》(揚州:江蘇古籍出版社,1986,集 4輯 4,頁 2、3),卷 3,〈馬和之〉;「李嵩〈骷髏圖〉,紙畫,一小幅,畫在澄心堂紙上。氣色尚新,畫一墩子,上題三字曰:五里墩。墩下坐一骷髏,手提一小骷髏,旁有婦乳嬰兒於懷,又一嬰兒指著手中小骷髏,不知是何義意。識二字曰:李嵩。吳其貞

《書畫記》」(清)厲鶚,《南宋院畫錄》,卷 5,〈李嵩〉,頁5。

6「余見宋刻大板《漢書》,不惟內紙堅白,每本用澄心堂紙數幅為副,今歸吳中,真不可得。」

(明)高濓,〈論藏書〉,《遵生八牋》(文淵閣四庫全書本,頁 52),卷 14;「余向見元美家班、范二書,乃真宗朝刻之秘閣,特賜兩府者。無論墨光煥發,紙質堅潤,每本用澄心堂紙為副,尤為清絶。」(明)張應文,〈論宋刻書冊〉,《清秘藏》,卷上,頁16。

1王壯為,〈就蔡君謨真蹟再談澄心堂紙〉,《書法叢談》,頁325-326;曹寶麟亦認為此紙為南唐澄心堂紙,見曹寶麟,《中國書法史》(南京:江蘇教育出版社,1999),頁 67。

2王壯為先生依據安儀周所論,據珂羅版印刷品推斷蔡襄〈謝御書詩卷〉(日本書道博物館)可能就是澄心堂紙,至於安儀周所提到的另一件蘇軾〈書杜甫榿木詩〉,他覺得比較接近麻紙。見王壯為,〈澄心堂紙〉,《書法叢談》(臺北:國立編譯館,1982),頁 312-313。

1(宋)蔡襄,《莆陽居士蔡公文集》(北京:書目文獻出版社,1988,頁 237),卷 25,〈文房四

説一作雜評〉。

2曹寶麟評此帖為蔡襄行書手札中絕無僅有的極品,他描述為「溫潤超軼、雍容華貴」,甚至認為與楊凝式名帖《韭花帖》相去不遠。見曹寶麟,《中國書法史》(南京:江蘇教育出版社,1999),頁 67。

1(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》(臺北:國立故宮博物院,1971,頁 1675-1676),冊 3,〈宋四家真蹟〉。

2(清)張照等編,《石渠寶笈》(文淵閣四庫全書本,頁 35),卷 44。

3(清)張照等編,《石渠寶笈》(文淵閣四庫全書本,頁 65-66),卷 44。

4(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 2,〈米友仁雲山戲墨圖〉,頁949。

5(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 5,〈李公麟山莊圖〉,頁2685。

6(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 5,〈李公麟臨洛神賦〉,頁2687。

7(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 1,〈李公麟三馬圖蘇軾贊〉,頁297。

8(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 1,〈朱銳(武元直)赤壁圖〉,頁 309。

9(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 2,〈宋徽宗牡丹詩〉、〈怪石詩〉,頁1095。

10(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 3,〈宋徽宗柳鴉蘆雁〉,頁1506。

1(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊5,〈御筆書春秋元年春王正月事〉,頁 2472。

2(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 5,〈御筆為君難跋〉,頁2478。

3(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 7,〈御筆楊維楨鐵崖樂府〉,頁3523。

4(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 7,〈御筆記里鼓車說〉,頁3728。

1(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊7,〈御筆明哲保身論〉,頁 3729。

2(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊7,〈御筆快雪堂記并題補刻木版及補刻石版拓本二詩〉,頁 3732。

3(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊7,〈御筆蒐苗獮狩說〉,頁 4086。

4(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 7,〈御筆讀史記儒林傳〉,頁4087。

5(清)徐康,《前塵夢影錄》,收入《美術叢書》,集 1 輯 2,卷上,頁 11。

6〈乾隆年仿澄心堂手繪箋紙〉十二張曾於二○一三年中國嘉德國際拍賣有限公司的「嘉德四季第三十五期拍賣會」出現,即為此類彩繪蠟箋。

7張淑芬,〈仿明仁殿畫金如意雲紋粉蠟紙〉,《故宮博物院網站》http://www.dpm.org.cn/shtml/117/@/4816.html,檢索日期:2015年 5月 12日;張淑芬,〈梅花玉版箋〉,《故宮博物院網站》http://www.dpm.org.cn/shtml/117/@/8128.html,檢索日期:2015年 5月 12日。

8《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆四十年七月二十八日,〈行文〉,頁384。

1《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十八年四月二十三日,〈行文〉,頁415-416。

2《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十八年四月,頁 415。

1《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十八年四月,〈行文〉,頁417。

2《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十八年四月,〈行文〉,頁418。

3《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十八年四月,〈行文〉,頁418。

1「將兩淮鹽政送到梅花玉板箋紙六百六十七張、仿澄心堂紙六百四十張、隨箋紙樣三張、(石東)石戳記二方持進。交太監胡世傑呈覽。奉旨將箋紙交景陽宮,其做樣箋紙三張、戳記二方交懋勤殿。欽此。」《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十八年四月,〈行文〉,頁418。

2王壯為亦提出相同疑問,見王壯為,〈澄心堂紙〉,《書法叢談》,頁 314。

3現代人研究參考劉仁慶,〈論側理紙―古紙研究之二〉,《紙和造紙》,29卷 11期(2010.11),頁 70-72;張飛鶯,〈髮箋考辨〉,《合肥教育學院學報》,19卷 3期(2002.8),頁 61-63。

4「側理紙,見鈍丁研林詩集有長歌,注云:趙氏小山堂藏有側理紙一幅。純廟南巡駐淛時獻之,蒙綺錦之賜。標在粵東曾見之,環連如大蒲,無首尾,紙上細草痕,聯錯重疊,上有御賜印記。」(清)徐康,《前塵夢影錄》,上卷,頁11;也有認為是揚州鹽商江春(1721-1789)得此珍貴側理紙二張以進呈,據說此紙「棉厚數層,連疊揭之成球,旁無端縫。」見張冰、趙佳平,〈造古紙秘技〉,《民間失傳絕技:民間秘術大全》(北京:中國旅遊出版社,1993),頁 6。

5「趙谷林徵君昱,家藏側理紙,蓋南越人以海苔為之,質堅而膩,世不輕有。高宗南巡,獻之行在,拜賜宮錦四端。沈觀察椒園以賜錦名其堂,梁觀察瑤峰為之書,沈宗伯歸愚記之,梁少師薌林書以勒石。」小横香室主人,《清朝野史大觀》(揚州:江蘇廣陵古籍刻印社,1993,頁80),冊下,卷 9,〈趙徵君賜錦堂〉;「趙谷林徵君昱家藏側理紙,蓋南越人以海苔為之,質堅而膩,世不輕有。高宗南巡,獻之行在,拜賜官錦四端,沈椒園觀察以賜錦名其堂。」(清)徐珂,《清稗類鈔》(漢籍電子文獻資料庫,頁 300),恩遇類,〈賜錦堂〉。

1亦有認為明晚期至康熙末年,見郝炎峰,〈試論故宮博物院藏側理紙的年代〉,《文藝生活(藝術中國)》,2014年 8期,頁 115。

101(清)金埴,《不下帶編》,收入《筆記小說大觀(三十六編)》(臺北:新興書局,1984,冊 7,頁 47),卷 3,〈雜綴兼詩話〉。

102(清)孔尚任,《享金簿》,收入《美術叢書》,1 集 7 輯,頁 217。

103(清)阮元,《石渠隨筆》(道光年間阮氏刻文選樓叢書本,頁 21),卷 8。

104(清)徐珂,《清稗類鈔》,鑒賞類,〈江玉屏見側理紙〉,頁 4519。

105(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 1,〈御書洪範皇極〉,頁 137。

106(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 1,〈御書復卦〉,頁 145。

107(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 3,〈御臨米芾元日帖〉,頁 1484。

108(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 5,〈御書復卦〉(1763長至日),頁 2589。

109(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 7,〈御臨米芾草書帖〉,頁 3923。

110根據郝炎峰的文章,北京故宮博物院藏有九幅乾隆皇帝書寫於側理紙上的作品,見郝炎峰,

〈試論故宮博物院藏側理紙的年代〉,《文藝生活(藝術中國)》,2014 年 8 期,頁 113。

111尺寸如此巨大的側理紙,加上圓筒無接縫的特徵,都顯示這不可能出自東晉所製造,當時並無這種抄紙的技術,所以還是以清代仿製的可能性最大,也就是進獻的兩張與內府發現的五張都很應該是清代的製品。

112(清)高宗,〈再詠側理紙〉(戊寅正月),《御制詩二集》,卷 75,頁 9-10;「側理紙既成詠,內府復檢出五番,與南巡所得正同,再題十韻紀事。戊寅(1758)御筆。」(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊1,〈御筆再題側理紙詩〉(9寸 7分×3尺 4寸)卷,側理牋本,頁 137。

113(清)高宗,〈書側理紙得句〉(戊寅正月),《御制詩二集》,卷 75,頁 11;原作墨蹟藏北京故宮博物院,高清局部圖片見郝炎峰,〈試論故宮博物院藏側理紙的年代〉,《文藝生活(藝術中國)》,2014年 8期,頁 113。

114(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 4,〈御臨王獻之書洛神賦十三行并圖〉,頁 2324。

115(宋)趙希鵠,《洞天清錄》,〈古翰墨真蹟辨〉,頁 18。

116(清)高宗,〈詠側理紙〉(壬辰),《御製詩四集》(文淵閣四庫全書本,頁 20),卷 6。

117「《拾遺記》曰:張華獻《博物志》,賜側理帋萬畨。南越所獻也!後人言陟里,與側理相亂。南人以海苔為帋,其理縱橫袤側,因以為名。」(宋)李昉等,《太平御覽》(文淵閣四庫全書,頁 12),卷 605。

118「王右軍在會稽時,桓溫求側理紙,庫中有五十萬,盡付之。」(宋)施宿等,《會稽志》,卷

18,頁 26。

119(清)高宗,〈浙省新製側理紙成試書因得句〉(壬寅正月,1782),《御制詩四集》(文淵閣四庫全書本,頁 16),卷 85;「浙省新製側理紙成,試書因得句。辛丑(1781)長至月之朔。」清高宗,〈御筆浙省新製側理紙成試書因得句〉一軸,尺寸4尺×2尺 2寸 5分,書於側理紙上。見

(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,冊 3,頁 1408。

120(清)高宗,〈浙江製側理紙成,用壬辰詠古側理紙韻題句,並仍以整紙書之〉(戊申五月,

1788),《御製詩五集》(文淵閣四庫全書本,頁17-18),卷 40。

121此作現藏於北京故宮博物院,書寫於圓筒側理紙上,並未切割開來,圖片見郝炎峰,〈試論故宮博物院藏側理紙的年代〉,《文藝生活(藝術中國)》,2014 年 8期,頁 116。

122(晉)王嘉,《拾遺記》(文淵閣四庫全書,頁 6),卷 9。

123《清宮內務府造辦處檔案總匯》,冊 42,頁 638;此文獻轉引自郝炎峰,〈試論故宮博物院藏側理紙的年代〉,《文藝生活(藝術中國)》,2014 年 8 期,頁 115。

124(清)高宗,〈澄心堂〉,《御製詩五集》,卷 8,頁 8。

125「江村詹事亦好古,纔於四中得半耳。猶自詡為席上珍,作詩豔論澄心紙。士竒詩中有佳紙細辨澄心堂之句。乃今四羙具一室,賞心樂事無倫比。寓意於物不留意,咄咄是吾乃所以。」

(清)高宗,〈李伯時蜀江圖歌〉,《御製詩初集》(文淵閣四庫全書本,頁 12),卷 32。

126「誰將三朶割留一,見米芾《畫史》是圖祗一朶白色。玉蕊居然落玉京。紫魏黃姚艶堪斥,文遷詩甫品相争。澄心紙固殊渲染,《畫鑑》稱:『熙畫花果多用澄心紙』。如布絹偏覺細精。每以風前戒展玩,恐防巽二妬瓊英。」(清)高宗,〈徐熙春風國艶〉,《御製詩四集》,卷 90,頁 4。

127「昔彼金粟山,製此藤苔質。殺青印法華,青蓮輝佛日。巧擘始何人,雲影猶餘霱。品過澄心堂,用佐隨安室。朕書室名宫内並園囿率有之。伊余豈知書,聊以學搶筆。惟兹玉版良,義從金口出。作字於何宜,恰稱波羅蜜。同異異中同,一二二而一。」(清)高宗,〈用金粟藏箋書經朅爾成詩輙書於後〉(戊辰元月,1748),《御製詩二集》,卷 1,頁 1-2。

128「唐代經背紙,梵文隠現中。」(清)高宗,〈詠藏紙扇〉(丙戌),《御製詩三集》(文淵閣四庫全書本,頁 4),卷 58。

129「硯墨堅而筆紙脆,脆難謂筆紙堅易謂硯墨故殊藏。雖然四事寧容闕,亦復百番自詡強。即此玉堂謂即同去匣内錢惟善之玉堂硯原是宋,詎如金粟乃貽唐。今匣中所蔵者唐時金栗箋,較之宋時全花箋、明時宣徳紙堅緻瑩滑,尤為精妙。祗慙腕弱兼無暇,繭紙風流合讓王。右藏紙。」

(清)高宗,〈四蔵書屋詠文房四事有序〉(癸卯二月,1783),《御製詩四集》,卷 96,頁 16-17。

130「金粟箋,金元人畫即有用之者。」(清)阮元,《石渠隨筆》,卷 8,頁 21。

131(明)胡震亨,《海鹽縣圖經》,收入(清)張燕昌,《金粟箋說》,《美術叢書》,集 2輯 6,頁 1。

132溫台祥、蒲彥光、楊時榮,〈釋書籍「裝潢」與保存關係研究〉,《臺灣圖書館管理季刊》,4卷

3期(2008.7),頁 95-102。

133李際寧,〈宋寫真品―金粟山大藏經〉,《中國圖書評論》,1995年 2期,頁 62。

134(清)張燕昌,《金粟箋說》,頁 13。

135「兑氏之戈和氏弓,續增天祿吉光中。浣花眉列新全帙,金粟身存舊卷筒。世以藏經紙之未作經冊者為卷筒紙,最為難得,此書面頁用之。尤物寧論顯與晦,逢時亦有塞兮通。武英棄置今方出,是書庋塵武英殿庫架,不知幾許年。兹以校勘四庫全書始物色及之,且辨其為宋槧善本。即此不可以悟人材之或有沉淪耶。絜矩人材黙惕衷。」(清)高宗,〈再題宋版九家注杜詩〉,《御製詩四集》,卷 27,頁 15-16。

136「漚苧弗殊用敝麻,以為紙乃樸無華。擣敗苧故絮漚以為紙製,樸而性堅,猶存古初遺意。不知有漢蔡倫合,漫數上聲惟萊左伯嘉。紀事傳言胥貴實,銷金鋪玉那求奢。卷筒金粟常臨帖,藏經紙無摺痕者謂之卷筒,較經背紙尤難得。敢忘斯哉惕自嗟。」(清)高宗,〈豁山,漢語紙也〉《御製詩四集》,卷54,頁 11。

137(清)潘澤民,〈金粟寺記〉,收入(清)張燕昌,《金粟箋說》,頁 1。

138(清)張燕昌,《金粟箋說》,頁 14。

139(清)張燕昌,《金粟箋說》,頁 5。

140跋文見(清)張燕昌,《金粟箋說》,頁 16。

141「裁彼金粟牋,製此清風扇。圓規月之望,爽袪暑方煽。象牙徒爾為,鵲翅豈所羡。羲之字難換,董源畫或見。寫我四古詩命董邦達寫擬古詩四首意於便面,位置法不亂。王孟相揖讓,韋柳宛覿面。楊柳夏池亭,梧桐秋夜院。動摇引逸興,微凉生閣殿。隱隱青蓮文,寂寂法輪轉。」(清)高宗,〈藏紙扇〉,《御製詩二集》,卷 42,頁 4。

142(清)高宗,〈題金粟牋〉,《御製詩二集》,卷 42,頁 7-8

143早在明代新安即有仿製藏經紙出現,見(明)屠隆,《考槃餘事》,收入《叢書集成新編》,冊

50,卷 2,〈國朝紙〉,頁334。

144多讀補多忘,〈乾隆仿金粟山藏經紙〉,《不讀書不看報不聽匣子》http://blog.sina.com.cn/s/blog_4943247e0100nrmx.html(檢索日期:2014年 6月 10日)。

145「永樂大典舊紙毀造仿藏經紙樣二張持進呈覽。奉旨畫金龍箋紙四十張、毀造高麗紙四十張,交寧壽宮十張,交懋勤殿二十張、淳化軒十張。再向懋勤殿要舊宣紙五十張交寅著,並先發去,舊宣紙五十張成做藏經大紙一百張。其仿藏經小紙,俱著照樣成做送來。欽此。」《內務府活計檔:造辦處各作成做活計清檔》,乾隆四十年閏十月,〈記事錄〉,頁507。

146「太監厄勒里交頭號高麗紙三十張隨白紙尺寸樣一張。傳旨着交杭州織造徵瑞用做藏經紙料,將高麗紙歸入其內,按紙樣尺寸抄做藏經紙三十張,或二十張亦可,有班點者一半,無班點者一半。」《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆四十四年十月,〈記事錄〉,頁 178。

147「奉旨新抄出呈樣紙二張交懋勤殿,著傳寅著用先發去舊紙,照此樣藏經紙顏色毀造抄做。要對成顏色再抄,不要另著色,亦不要斑點挖補,照發去藏經紙尺寸先抄二三張送來呈覽。」《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十九年二月,〈記事錄〉,頁 447。

148《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆三十九年十二月,〈行文〉,頁500-501。

149此種虎皮宣並未被北京故宮視為乾隆時所仿之藏經紙,見林歡,〈褐色虎皮宣紙〉,《故宮博物院網站》http://www.dpm.org.cn/shtml/117/@/4652.html(檢索日期:2015年 5月 12日)。

150《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆五十六年十二月,〈記事錄〉,頁442。

151《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆四十六年四月,〈記事錄〉,頁299。

152《內務府造辦處各作成做活計清檔》,乾隆四十七年四月,〈行文〉,頁581。

153(清)張照等編,《石渠寶笈》,卷 20,頁 49。

154(清)張照等編,《石渠寶笈》,卷 2,頁 43、47。

155(清)張照等編,《石渠寶笈》,卷 20,頁 48。

156(清)高宗,〈題藏經紙扇〉,《御製詩三集》,卷 81,頁 23。

157(清)高宗,〈藏紙扇〉,《御製詩三集》,卷 57,頁 18。

158(清)高宗,〈詠藏經紙扇〉,《御製詩二集》,卷 86,頁 22。

159(清)高宗,〈題藏經紙扇〉,《御製詩三集》,卷 89,頁 34。

160「特賜該國王:澄泥仿唐石渠硯一方、梅花玉版箋二十張、仿澄心堂紙二十張、花箋二十張、花絹二十張、徽墨二十錠、湖筆二十枝。」(清)阿桂,《八旬萬壽盛典》,(文淵閣四庫全書本,頁 4-5),卷 30。

161(清)高宗,〈詠官窰紙硾缾〉,《御製詩四集》,卷 61,頁 7。

引用書目

一、傳統文獻

(晉)王嘉,《拾遺記》,文淵閣四庫全書本。

(宋)王十朋,《東坡詩集註》,文淵閣四庫全書本。

(宋)王禹偁,《小畜集》,收入《四部叢刊初編》,臺北:臺灣商務印書館,1965,冊 44。

(宋)朱弁,《曲洧舊聞》,收入《叢書集成新編》,臺北:新文豐出版公司,1986,冊 84。

(宋)米芾,《書史》,臺北:世界書局,1962。

(宋)米芾,《寶晉英光集》,收入《叢書集成新編》,臺北:新文豐出版公司,1985,冊62。

(宋)吳曽,《能改齋漫錄》,收入《筆記小說大觀(續編)》,臺北:新興書局,1962,冊6。

(宋)李之儀,《姑溪居士文集》,收入《叢書集成新編》,冊62。

(宋)李昉等,《太平御覽》,文淵閣四庫全書本。

(宋)周必大,《周益國文忠公集―平園續稿》,收入《叢書集成三編》,臺北:新文豐出版公司,1997,冊 46。

(宋)周必大,《周益國文忠公集―泛舟逰山錄》,收入《叢書集成三編》,冊78。

(宋)施宿等撰,《會稽志》,文淵閣四庫全書本。

(宋)胡仔,《苕溪漁隠叢話》,收入《叢書集成新編》,冊 79。

(宋)徐鉉〈文房四譜序〉,收入蘇易簡,《文房四譜》,文淵閣四庫全書本。

(宋)張舜民,《畫墁集》,收入《筆記小說大觀(二十八編)》,臺北:新興書局,1979,冊 4。

(宋)梅堯臣,《宛陵先生集》,收入《四部叢刊初編》,冊48。

(宋)郭若虚,《圖畫見聞誌》,臺北:世界書局,1992。

(宋)陳師道,《後山先生集》,收入《叢書集成續編》,臺北:新文豐出版社,1989,冊

125。

(宋)陳槱,《負暄野錄》,收入《筆記小說大觀(六編)》,臺北:新興書局,1975,冊 1。

(宋)程大昌,《演繁露》,收入《四部叢刊三編》,臺北:臺灣商務印書館,1975,冊 39。

(宋)黃庭堅,《黃庭堅全集》,成都:四川大學出版社,2001。

(宋)趙希鵠,《洞天清錄》,收入《美術叢書》,上海:上海神州國光社,1928,1集第 9

輯。

(宋)劉敞,《公是集》,收入《叢書集成新編》,冊61。

(宋)樂史,《太平寰宇記》,文淵閣四庫全書本。

(宋)歐陽修,《歐陽文忠公集》,收入《四部叢刊初編》,冊 50。

(宋)蔡襄,《莆陽居士蔡公文集》,北京:書目文獻出版社,1988。

(宋)鄭文寳,《江表志》,收入《筆記小說大觀(六編)》,冊 3。

(宋)鄧椿,《畫繼》,收入《叢書集成新編》,冊53。

(宋)韓維,《南陽集》,文淵閣四庫全書本。

(宋)蘇易簡,《文房四譜》,收入《筆記小說大觀(六編)》,冊 4。

(宋)黄伯思,《東觀餘論》,宋嘉定中刊本。

(元)陸友,《墨史》,臺北:世界書局,1968。

(元)陶宗儀,《輟耕錄》,收入《筆記小說大觀(七編)》,臺北:新興書局,1975,冊 1。

(元)湯垕,《畫鑒》,文淵閣四庫全書本。

(元)費著,《牋紙譜》,收入《叢書集成新編》,冊48。

(明)王世♛,《弇州四部稿》,文淵閣四庫全書本。

(明)汪砢玉,《珊瑚網》,文淵閣四庫全書本。

(明)胡震亨,《海鹽縣圖經》,收入(清)張燕昌,《金粟箋說》,收入《美術叢書》,集2

輯 6。

(明)郁逢慶,《續書畫題跋記》,文淵閣四庫全書本。

(明)高濓,《遵生八牋》,文淵閣四庫全書本。

(明)屠隆,《考槃餘事》,收入《叢書集成新編》,冊50。

(明)張丑,《清河書畫舫》,臺北:學海出版社,1975。

(明)張應文,《清秘藏》,收入《美術叢書》,集 1輯 8。

(明)曹昭,《格古要論》,收入《續修四庫全書》,上海:上海古籍出版社,1995,冊 1185。

(明)陸深,《儼山集》,文淵閣四庫全書本。

(明)趙琦美,《鐵網珊瑚》,臺北:漢華文化事業股份有限公司,1970。

(明)潘之淙,《書法鉤離》,收入《叢書集成新編》,冊52。

(清)卞永譽,《式古堂書畵彚考》,臺北:正中書局,1958。

(清)孔尚任,《享金簿》,收入《美術叢書》,集 1輯 7。

(清)王杰等編,《石渠寶笈續編》,臺北:國立故宮博物院,1971。

(清)王澍,《淳化祕閣法帖考正》,文淵閣四庫全書本。

(清)世宗,《世宗憲皇帝御製文集》,文淵閣四庫全書本。

(清)安岐,《墨緣彙觀錄》,收入《叢書集成新編》,冊51。

(清)阮元,《石渠隨筆》,道光年間阮氏刻文選樓叢書本。

(清)金埴,《不下帶編》,收入《筆記小說大觀(三十六編)》,臺北:新興書局,1984,冊 7。

(清)阿桂,《八旬萬壽盛典》,文淵閣四庫全書本。

(清)孫承澤,《庚子銷夏記》,文淵閣四庫全書本。

(清)徐珂,《清稗類鈔》,漢籍電子文獻資料庫。

(清)徐康,《前塵夢影錄》,收入《美術叢書》,集 1輯 2。

(清)高宗,《御制詩二集》,文淵閣四庫全書本。

(清)高宗,《御制詩四集》,文淵閣四庫全書本。

(清)高宗,《御製文二集》,文淵閣四庫全書本。

(清)高宗,《御製詩三集》,文淵閣四庫全書本。

(清)高宗,《御製詩五集》,文淵閣四庫全書本。

(清)高宗,《御製詩初集》,文淵閣四庫全書本。

(清)張照等編,《石渠寶笈》,文淵閣四庫全書本。

(清)張燕昌,《金粟箋說》,收入《美術叢書》,集 2輯 6。

(清)陳元龍,《格致鏡原》,文淵閣四庫全書本。

(清)馮武,《書法正傳》,文淵閣四庫全書本。

(清)聖祖,《聖祖仁皇帝御製文集》,文淵閣四庫全書本。

(清)厲鶚,《南宋院畫錄》,收入《美術叢書》,揚州:江蘇古籍出版社,1986,集 4 輯 4。

(清)鄭方坤,《五代詩話》,文淵閣四庫全書本。

中國第一歷史檔案館、香港中文大學文物館合編,《清宮內務府造辦處檔案總匯》,北京:人民出版社,2005。

《內務府造辦處各作成做活計清檔》,北京:中國第一歷史檔案館,1985。

二、近代論著

小横香室主人,《清朝野史大觀》,揚州:江蘇廣陵古籍刻印社,1993。千葉市美術館編,《天津市藝術博物館展》,千葉:千葉市美館,2003。王壯為,《書法叢談》,臺北:國立編譯館,1982。

仲威,《帖學十講》,上海:上海書畫出版社,2005。

多讀補多忘,〈乾隆仿金粟山藏經紙〉,《不讀書不看報不聽匣子》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4943247e0100nrmx.html,檢索日期:2014年 6 月 10 日。

李一飛,〈新唐書的編撰即參撰人紀考〉,《湘潭師範學院學報》,24卷 3期,2002年 5月,頁 76-79。

李際寧,〈宋寫真品―金粟山大藏經〉,《中國圖書評論》,1995年 2期,頁 62。周蓉,〈漫談澄心堂紙〉,《東南文化》,1998 年 4 期,頁 124。

張冰、趙佳平,《民間失傳絕技:民間秘術大全》,北京:中國旅遊出版社,1993。

張飛鶯,〈髮箋考辨〉,《合肥教育學院學報》,19 卷 3 期,2002年 8 月,頁 61-63。

張淑芬,〈仿明仁殿畫金如意雲紋粉蠟紙〉,《故宮博物院網站》http://www.dpm.org.cn/shtml/117/@/4816.html,檢索日期:2015年 5 月 12日。

張淑芬,〈梅花玉版箋〉,《故宮博物院網站》http://www.dpm.org.cn/shtml/117/@/8128.html,檢索日期:2015 年 5 月 12 日。

曹寶麟,《中國書法史》,南京:江蘇教育出版社,1999。

郭文林、張旭光,〈蠟箋紙及其複製的研究〉,《故宮博物院網站》http://www.dpm.org.cn/shtml/400/@/63491.html,檢索日期:2015年 5月 12 日。

楊飛,〈清代江春康山草堂戲曲活動考〉,《中華戲曲》,2007年 2期,頁 159-173。

溫台祥、蒲彥光、楊時榮,〈釋書籍「裝潢」與保存關係研究〉,《臺灣圖書館管理季刊》,4卷 3期,2008年 7 月,頁 95-117。

劉仁慶,〈論側理紙 ― 古紙研究之二〉,《紙和造紙》,29卷 11期,2010年 11月, 頁

70-72。

潘吉星,《中國造紙史話》,濟南:山東教育,1991。

潘吉星,《中國造紙技術史稿》,北京:文物出版社,1979。

鄭重,〈四十五神仙卷:呼之欲出李龍眠〉,《文匯報》,2005年 6月 15日。

郝炎峰,〈試論故宮博物院藏側理紙的年代〉,《文藝生活(藝術中國)》,2014年 8期,頁

113-117。

圖 1 宋 蔡襄 澄心堂帖 1063 年 國立故宮博物院藏

圖 2 明 董其昌 跋李公麟山莊圖 國立故宮博物院藏

圖 3 宋 李公麟 五馬圖 藏地不明