选用掺和料时,Ⅰ级粉煤灰优于Ⅱ级粉煤灰;活性指数高的矿渣粉优于活性指数低的矿渣粉。化学外加剂应尽可能选用使混凝土收缩比较低的化学外加剂,选用防冻剂时尽可能不用早强防冻剂。

砂、石集料应符合有关国家标准的质量规定。对于泵送补偿收缩混凝土,使用粒径5~31.5mm的碎石时,应要求5~10mm粒径的小石子的含量达到40%左右,严格控制混入长细扁平的大石子。

做好配合比

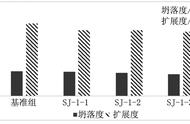

补偿收缩混凝土配合比设计,原则上与普通混凝土大致相同,除满足施工性能、设计强度等级和抗渗等级外,必须达到工程要求的限制膨胀率设计指标,要遵循强度第一,膨胀第二的原则。

膨胀剂的掺量用占“水泥 膨胀剂 掺和料”总量的重量百分比表示,内掺量仅表示在三者组合中的相对用量,不代表在混凝土中的绝对用量。GB50119规定,补偿收缩混凝土中膨胀剂最低内掺量8%、最高12%,即合理的用量范围是8%~12%。就某一配合比而言,应据限制膨胀率设计指标确定,除特别声明者外,不应受产品说明书推存掺量的限制。

补偿收缩混凝土的水胶比要≤0.50,每立方米水泥、掺和料、膨胀剂的用量之和要≥300Kg;具有防渗或结构自防水性能的补偿收缩混凝土的每立方米水泥、掺和料、膨胀剂的用量之和要≥320Kg,其中水泥用量≥280Kg。

补偿收缩混凝土的配合比要通过试验最终确定。要求申请方向实验室提送具有代表性的原材料样品,并明确混凝土的强度等级、抗渗等级、限制膨胀率等各项性能指标。试验室参考同强度等级的普通混凝土配合比和膨胀剂的性能检验报告及有关规定,用膨胀剂同时分别取代水泥及掺和料,调整水胶比,做标准试验体,检测混凝土的各项性能,以同时满足各项指标的配合比为施工配合比。

编好施工方案

补偿收缩混凝土是工程施工中的重要分项工程,理应编制专题施工方案。

方案的编制必须根据结构特点具体分析。超长结构主要是用膨胀加强带替代后浇带进行无缝施工,膨胀加强带的性质是以较大膨胀应力补偿温差、干缩收缩应力集中的地方,膨胀加强带的间距应控制在40~60m,或每1000~2000m2间隔设置。

加强带应避开侧墙或底板的厚度变异处;侧墙的加强带必须以底板的加强带、顶板的加强带同轴线位置留置。另外应尊重结构设计方案,尽可能在原设计后浇带处留加强带;沉降带不能取消,对于具有沉降性质的后浇带也不能取消。

对于结构复杂、施工组织困难的工程,为了避开结构的某一部位,加强带的间距尺寸应作适当调整,一般来说,当间距小于50m或加强带围括的部位接近正方形或圆形时,利于结构应力的均布,抗裂效果最佳。

膨胀加强的带宽度以2m为宜,带的两侧铺设密目铁丝网,并用立筋φ16~18@300加固,目的是防止两侧混凝土流入加强带。施工时,带外用小膨胀混凝土[膨胀率约(2~3)×10-4],浇筑到加强带时,改用大膨胀混凝土[膨胀率约(4~5)×10-4],其强度等级比两侧高C5级。浇筑到另一侧时,又改为浇筑小膨胀混凝土,如此循环下去,可以连续浇100~120m超长结构。

用“三掺”技术进行大体积混凝土施工时,膨胀剂使混凝土产生较高的膨胀率,缓凝高效减水剂和粉煤灰降低水泥用量和水化,从而减少冷缩值,可以较好的解决大体积混凝土的裂缝控制问题。而不用像普通混凝土那样,用冷却骨料或在混凝土中埋设冷却水管等传统方法施工。

重视施工和养护

对施工作业人员进行细致的作业交底, 让每个作业人员都明白补偿 收缩混凝土的浇筑要领。强化作业者的责任心, 加强过程控制监督, 把质量 管理工作落实到具体步骤中。

补偿收缩混凝土的浇筑方法和一般要求, 与普通混凝土没有严格的 区别。由于现在大多是用大塌落度的泵送混凝土, 应根据结构部位、尺寸选 用振捣器。振捣应及时, 布点合适, 不漏振、欠振、过振。

对于墙体实施分层 浇筑, 在振捣上层混凝土时, 下层混凝土如已硬化, 但强度还较低, 必须严 禁振筋与振模; 对于梁、板、墙同时浇筑时, 可进行二次振捣; 在混凝土终凝 前, 应人工压抹三遍, 特别是面积较大的地板; 高层建筑的楼板, 必须严格 抹压操作, 以防止沉陷裂缝的产生, 这种裂缝不仅妨碍外观质量, 而且有的 会变宽、变长而发展成为有害裂缝。