我国古代书法家和画家用墨写字作画,留下了许多珍品,如图14-1所示。一些作品虽然经过了上千年,但墨色如故。为什么这些墨的作品能够保存这么长的时间呢?

这是因为墨主要是以炭黑为原料制得的,炭黑的主要成分是碳。碳不溶于水,在常温下,碳的化学性质不活泼,即使在日光的照射下,长期与空气和水接触也不易发生化学变化。

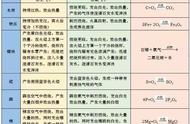

1.碳与氧气的反应

常温下,碳的化学性质不活泼,但是在高温下,碳的化学性质就会变得很活泼。木炭能在空气中燃烧是因为其中的碳在点燃后能与空气中的氧气发生剧烈的放热反应。木炭一经点燃,只要空气充足,木炭燃烧不断产生的高温就会使木炭持续与空气中的氧气发生反应直至烧完。

【实验14-1】

在空气中点燃一小块木炭,观察一会儿,将燃着的木炭用小燃烧匙送入一只存有50mL氧气的多功能反应仪内,观察现象。

木炭在空气中平静燃烧,发出较暗的红光;在氧气中剧烈燃烧,发出明亮的白光。木炭之所以在空气中表现为平静燃烧,是因为空气中的氧气被氮气等气体冲淡了。

C O2点燃CO2木炭是人类较早利用天然物得到的化学加工品。因为木炭燃烧能放出大量的热,且很少有烟,又没有气味,所以从古至今人们都将它作为优质燃料。碳在空气不充足时燃烧会生成一氧化碳。2C O2点燃2CO利用木炭和硫的易燃性以及硝酸钾受热会分解放出氧气的性质,1300多年前,中国人将木炭、硫和硝酸钾混合发明了黑色火药,并于 1100多年前的宋朝初期将其用于军事。

图14-1 王羲之的《兰亭序》

将0.5g新制木炭研细,与2g硝酸钾粉末混合均匀,将混合物置于一块 砖面或其他陶瓷材料面上,戴上防护眼镜,通过长木条向混合物点火,观 察现象。

这是一个易燃易爆实验。做这样的实验及一些不了解安全性的实验,都一定要注意防毒防爆。操作时需注意:一是药品用量要少;二是不可将身体靠得太近,更不要将眼睛贴近观察。

硝酸钾和木炭的混合物会猛烈燃烧。反应过程实际上比较复杂,但基本原理可以理解为是硝酸钾受热分解生成氧气和木炭燃烧放热互相促进的结果。由于硫比木炭更易燃烧,因此硝酸钾和硫及木炭、硝酸钾和硫的混合物更易猛烈燃烧。在密闭的空间里,易燃物和受热容易生成氧气的物质的粉状混合物,一经点燃就会因剧烈燃烧瞬间生成大量高温气体而发生爆炸。普通炸药就是依据这样的原理制造的,鞭炮也是利用这一原理制作的。为了安全,易燃物和受热容易生成氧气的物质必须分开存放。鞭炮等易爆物在存放时一定要小心火烛。

2.碳与某些氧化物的反应

碳与氧化铜(CuO,黑色固体,如图14-2所示)在较高温度下反应会生成铜。

图14-2 氧化铜

碳与氧化铜的反应需要较高温度。实验时如果用酒精灯加热,可以自制一只加粗了灯芯的酒精灯用于加热,用一只圆筒形的铁皮罩将酒精灯火焰围住。在铁皮罩的下底留一些缺口,以保证空气流量,提高温度。碳与氧化铜发生反应时,木炭和氧化铜的混合粉末会突然红热,盛有澄清石灰水[溶质为Ca(OH)2]的广口瓶中会出现白色浑浊。拆卸装置时,先撤去石灰水,后停止加热,用夹子夹住导管的软管,使空气不能进入试管。待试管冷却后,移去导管,将试管内的物质倒在纸上观察。试管内的物质反应后,得到有金属光泽的浅红黄色的铜粒,温度不够高时得到暗红色铜粉。

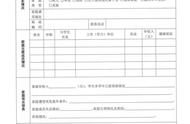

实验装置