谈及古代科学史,很多人言必谈古希腊,对中国却不屑一顾,其中一个重要原因是中国古代科技重应用、不重理论,重经验、不重实验,与古希腊注重理论总结、注重实验相差甚远。姑且不谈所谓的古希腊文明来历不明,以莫名其妙地违背人类进化逻辑的方式出现,就说从客观实验出发,采用大规模的实验方法去探索自然规律的科学实践上,中国古代也有相应的科学大师,本文所讲的这位科学巨匠叫赵友钦,在世界物理史上有一项开创性的成就,比后来的著名物理学家意大利伽利略海早了两个世纪,同时他还科学论证了“地球是圆的”。

赵友钦是宋末元初人,或名敬,字子恭,自号缘督,因此别人就称他为缘督先生。他是宋室汉王赵元佐十二世子孙,赵光义的十三世子孙,籍贯为江西鄱阳。宋朝灭亡后,为避免受到元朝的迫害,他浪迹江湖,隐逸道家。

在中国历史上,有一个引人注目的现象,即道教和科学的紧密联系,历代都有对科学巨大贡献的道教徒,其中如葛洪、陶弘景、孙思邈等人,足可在中国化学史、医学史等领域占一席之地。但与前人略有不同的是,赵友钦隐逸道门之后,他的兴趣不在炼丹炼药上,而是痴迷于物理光学领域。

中国古代光学有着许多辉煌的成就,其中之一是光学研究,对光的直线传播、小孔成像等现象,《墨经》、《梦溪笔谈》早有记载。然而,对光线直进、小孔成像与照明度最有研究,并最早进行大规模实验的却是赵友钦,他的这些实验在世界物理学史上是首创的,被记载在《革象新书》的“小罅(xià)光景”(即小孔成像)这一部分中。

对于光线直进、小孔成像与照明度等诸多光学现象,尽管古人早有记载,但记载的毕竟比较简略,很多问题并未描述清楚,赵友钦对“室有小罅虽不皆圆,而罅景所射未有不圆;罅虽宽窄不同,景却周径相等”等问题疑惑不解,于是开始长期观察、实验、分析。

通过长期观察、实验、分析,赵友钦得出不少论断:小孔成像“随日月之形皆圆”,而大孔成像与孔的形状相同;孔变小时,像就会变得暗淡,物距孔越远像越暗;孔变大时,距孔越远,其像也越大,但明亮程度不变等。

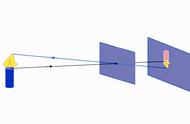

为了进一步验证由观察自然现象得到的论断的正确性,于是赵友钦就在浙江龙游鸡鸣山筑观星台,建造了“小孔成像”实验楼。实验楼是一栋两层楼,上面是两间房子,每间房子下面各挖一口4尺直径的圆井,右井深4尺,左井深8尺,其中左井里放一张4尺高的桌子。在井底有两块直径4尺的圆板,上面各放置1000根蜡烛,用来模拟日月光源。井口地面上覆盖两块直径5尺的圆板,左边开孔一寸左右,右边开孔半寸左右,以楼顶天花板作为固定的相屏。如此大规模的物理实验,在人类历史上前所未有,比世界著名物理学家意大利的伽利略早了两个世纪。

根据《革象新书》记载,赵友钦的实验分为五步,主要验证了五个光学问题。

其一,保持光源、小孔、像屏三者距离不变,改变小孔的大小,最终确认“小孔虽方,其像必圆”,但随着照度不同,像会出现一浓一淡,“宽者浓而窄者淡”等,并对这种现象进行了科学分析。

其二,改变光源大小与强度,模拟日月食现象,将右边蜡烛减少500支,剩下的集中放置在木板的一边,最终观测到“右间楼板缺其半于西,乃小景随日月亏食之理”,这也表明小孔成像是倒像的道理。

其三,改变像距,调整小孔到屏幕的距离,得出“照度随着光源强度增强而增强,随着像距增大而减小”的粗浅定律。在400年之后,西方才由德国科学家来博托得出“照度与距离平方成反比”的定律。

其四,改变物距,调整光源到小孔的距离。在光源强度、小孔大小、像距都不变时,赵友钦发现物距愈大、像愈小,反之物距愈小、像愈大,“由是察之,烛也、光也、窍也、景也,四者消长胜负所当论者”,揭开“小孔成像”的基本原理。

其五,改变孔的大小与形状,观察大孔成像的情况。赵友钦观察再次确认大小孔成像不同,小孔时“不睹一景之全,碎彻千烛之景”,但大孔时“大罅之景千数,比于沓纸重叠不散,张张无参差。(更)大则总是一井之景,似无千烛之分”。

在结束“小罅光景”篇时,赵友钦最后写道:“是故小景随光之形,大景随空之象,断乎无可疑者。”即大孔成像与大孔形状相同,小孔成像与光源形状相同,这一结论无疑非常正确。

除了上述光学实验之外,赵友钦还有一些世界级的成就:

首先,科学论证了“地球是圆的”。18世纪之前,除了环球航行之外,论证“地圆说”最科学的办法是确定经度差、纬度差,其他的或多或少不够严谨。唐代与元代曾在南北、东西大规模天文观测,发现北海与南海的北极星角度明显不同而确定了纬度差,发现开封与西域的月食出现时间相差1更半而确定了经度差,由此赵友钦指出“测北极出地高下(即纬度差异),及东西各方月食之时刻早晚(即经度差异),皆地体浑圆,地度上应天度之证”,论证了“地球是圆的”,比古希腊的亚里士多德严谨的多。

值得一提的是,很多人认为观测船只桅杆可以论证“地圆说”,但赵友钦指出这种方式不可信,“地体虽浑圆,百里数十里不见其圆,人目直注,不能环曲。试泛舟江湖,但见舟所到之处隆起,而水之来不见其首,水之去不见其尾”,而他认为观测远处大山更为可信,“洞庭之广,日月若出没其中,远山悉在环曲下,不为障也。”说到底,地球太大了,人的目力有限,基本不太可能看得清远处桅杆,而远处大山很大,“不为障也”,可以发现远处大山“悉在环曲下”。

其次,赵友钦还阐述了“月体半明”的问题,为此他将一个黑球挂在屋檐下比作月球,反射太阳光,发现黑球总是半个球亮半个球暗,而从不同位置去看黑球,看到的黑球反光部分的形状不一样。最终,他通过这个模拟实验,形象地解释了月的盈亏现象。

除了天文、光学上的成就之外,赵友钦还有很多成就:数学上的割圆术,他将千寸直径的圆周分割为正16384边形,这一成果记录在《革象新书·卷五·乾象周髀》中;曾经“东海上独居十年”、“发前人所未言”注《周易》数万言,还著有道家的《金丹正理》、《盟天录》、《推步立成》等书。可惜的是,除《革象新书》外的其他著作,后世都已失传了。

今人谈及中国古代科学,简单的“古代中国是实用技术”一句概括,似乎中国古代完全没有实验、没有理论总结,这种说法无疑有失偏颇,赵友钦就是明证。其实,不仅仅是赵友钦,还有战国石申、魏晋刘徽、南北朝祖冲之、宋代贾宪、元代郭守敬等等,都是当时世界上最顶级的大科学家。可以说,如果古代中国没有科学,也就不可能创造出璀璨的文明,不可能数千年占据世界第一,问题在于古代中国没有形成科学传统与传承,比如赵友钦与他的《革象新书》就一直鲜为人知,这才是问题的关键。

,