氧

氧几乎不固溶于铜,含氧铜凝固时,氧以共晶体的形式析出,分布于铜的晶界上。铸态含氧铜中含氧量极低时,随着氧含量的升高依次出现含Cu2O的亚共晶体、共晶体与过共晶体。

氧与其他杂质共存时则影响极为复杂,例如微量氧可氧化高纯铜中的痕量杂质Fe、Sn、P等,提高铜的电导率,若杂质含量较多,氧的该作用则不明显。

氧能部分削弱Sb、Cd对铜导电性的影响,但不改变As、S、Se、Te、Bi等对铜导电性的影响。

可采用P、Ca、Si、Li、Be、Al、Mg、Zn、Na、Sr、B等作为铜的脱氧剂,其中P是最常用的。含P量达到0.1%时,虽不影响铜的力学性能,却严重降低铜的电导率,对于高导铜,磷含量不得大于0.001%。

某些情况下紫铜中特意保留一定量的氧,一方面它对铜性能的影响不大,另一方面Cu2O可与Bi、Sb、As等杂质起反应,形成高熔点的球状质点分布于晶粒内,消除了晶界脆性。

当氧含量为0.016%~0.036%之间时,随着氧含量增加铜的抗拉强度增加,但铜的塑性和疲劳极限会降低,氧含量增加对铜的电导率影响不大。

当氧含量为0.003%~0.008%,铁含量为0.06%~2.09%之间时,随着两种元素含量的增加,铜的电导率和伸长率均显著下降,而抗拉强度和疲劳强度显著升高。

氧和砷共存时,对铜的力学性能无明显影响,但显著降低铜的电导率。

氢

氢在液固与固态铜中的溶解度均随着温度的升高而增加。氢在固态铜中形成间歇固溶体,提高铜的硬度。

含氧铜在氢气中退火时,氢可与铜中的Cu2O反应,产生高压水蒸气,使铜破裂,俗称“氢病”。氢病的发生与危害程度与温度有关。150℃时,因水蒸气处于凝聚状态,不引发氢病,含氧铜在氢气中搁置10a也不破裂;200℃时可放置1.5a,在400℃氢气中只能停放70h。以Mg或B脱氧的铜不发生氢病。

硫

硫在室温铜中的溶解度为零,硫在铜中以Cu2S的弥散质点存在,降低铜的电导率与热导率,但极大地降低铜的塑性,显著改善铜的可切削性能。

硒

铜中的微量硒以Cu2Se化合物形式存在,硒在固态铜中的溶解度极低,对铜的电导率及热导率的影响很小,但显著降低铜的塑性,并大幅度提高铜的可切削性能。

碲

碲在固态铜中的溶解度很小,以Cu2Te弥散质点存在,对铜的电导率及热导率的影响很小,但能显著改善铜的可切削性能。

含0.06%~0.70%Te的铜在工业中获得了应用,并在淬火和加工状态下应用,不要回火,以免Cu2Te沿晶界沉淀,使材料变脆。

微量(0.003%)硒和碲(0.0005%~0.0030%)显著降低铜的可焊性能。

磷

磷在铜中的最大溶解度(714℃共晶温度时)为1.75%,室温时几乎为零,显著降低铜的电导率及热导率,但对钢的力学性能与焊接性能有良好的影响。因此,在以磷脱氧的铜中,要求有一定量的残留磷。磷能提高铜熔体的流动性。

直接封装电真空用的无氧铜的含磷量最好不大于0.0003%,否则硼化处理氧化膜易剥落,可引起电子管泄漏。Si、Mg等也有与磷相似的影响。

砷

在共晶温度时,砷在铜中的溶解度可达6.77%。少量砷可改善含氧铜的加工性能,对力学性能的影响很小,显著提高铜的再结晶温度,降低铜的导电、导热性能。

As可与铜中的Cu2O起反应形成高熔点的砷酸铜质点,消除了晶界上的Cu Cu2O共晶体,从而提高了铜的塑性。

含0.15%~0.50%砷的铜可用于制造在高温还原气氛中工作的零部件、发电厂低压给水加热器。

锑

在共晶温度645℃时,锑在铜中的溶解量可达9.5%,并随着温度的下降而急速减少。

锑降低铜的抗蚀性、电导率与热导率。电工铜含Sb量不得大于0.02%。锑可与含氧铜中的Cu2O反应形成高熔点的球状质点,分布于晶粒内,可消除晶界上的Cu Cu2O共晶体,提高铜的塑性。

铋

铋在铜中的溶解度可忽略不计,即使在800℃时的溶解度也只不过0.01%。在270℃铋与铜形成共晶体,其中的铋呈薄膜分布于晶界,严重降低铜的加工性能。因此,其含量不得大于0.002%。

Bi对铜的热导率与电导率的影响不大,真空开关触头铜可含0.7%~1.0%Bi。因为它有高的电导率,并能防止开关粘结,提高其工作期限与确保运转安全。

铅

铅不固溶于铜,呈黑色质点分布于易熔共晶体中,存在于晶界上。

Pb对铜的电导率与热导率无显著影响,还能大幅度提高铜的可切削性能。含1.0%Pb的铜合金用于加工高速切削零件。

Pb严重降低Cu的高温塑性,即伸长率δ与面缩率ψ剧烈下降,同时高温脆性区也随着铜含量的增加而扩大。

铁

1050℃时,铁在铜中的溶解度可达3.5%,635℃时的溶解量下降到0.15%。铁的有益作用是:细化铜晶粒,延迟铜的再结晶过程,提高其强度与硬度。

铁会降低铜的塑性、电导率与热导率。

如果铁在铜中呈独立的相,则铜具有铁磁性。

含0.45%~4.5?的铜合金既有高的强度又有良好的耐热性、导电性、可焊性好与加工成型性,是一类获得应用的电工材料。

在组装某些电子器件时,引线框架需能承受350℃的高温数分钟,以及高达500℃的高温数秒钟。因此,含铁的C19400及C19500合金被选为引线框架材料,因为它们的电导率、强度与抗氧化能力好。

银

在共晶温度780℃时,银在铜中的溶解度为7.9%,但室温时的溶解度仅0.1%左右。尽管如此含0.5%Ag的铜合金在实际生产中仍可能为单一的固溶体。

银与可固溶Cu的元素不同,含银量少时,铜的电导率与热导率的下降不多,对塑性的影响也甚微,并显著提高铜的再结晶温度与蠕变强度。因此,含0.03%~0.25%Ag高铜合金成为一类很有实用价值的电工材料,如C11300、C11400、C11500、C11600、C15500等。含银的铜带是一种广为应用的汽车水箱材料。

含Ag的C15500合金(99.75Cu-0.11Ag-0.06P)是一种良好的引线框架材料,既有高的电导率又有相当高的强度与抗软化能力。

铍

铍是铜的有效脱氧剂之一,但由于铍的价格昂贵又不易添加,故不用作脱氧剂,而作为铍青铜的主要合金元素。作为杂质存在的微量铍固溶于铜中,对铜的力学性能及工艺性能的影响甚微,略使铜的电导率与热导率下降,明显提高铜的抗高温氧化能力。

铝

作为杂质存在的微量铝固溶于铜,对铜的力学性能与工艺性能无明显影响,但降低铜的电导率、热导率、钎焊焊性能与镀锡性能等,提高铜的抗氧能力。

镁

在共晶温度485℃时,镁在铜中的固溶度为0.61%,并随着温度的下降而急剧减少,因而含镁量高的(2.5%~3.5%)合金有沉淀硬化作用。

实际应用的Cu-Mg合金的镁含量不到1%,如含0.3%~1.0%Mg的铜合金用于加工导电线材。这些合金无时效作用,只能通过冷加工强化。微量镁略使铜的电导率下降,提高铜的抗高温氧化能力,也对铜有脱氧作用。

锂、硼、锰、钙

这些元素对铜都有脱氧作用。作为杂质存在的锂可与铜中的杂质铋等生成高熔点化合物,呈细化弥散状态分布于晶粒内,提高铜的高温塑住,微量锂几乎不影响铜的电导率与热导率。

作为铜脱氧剂而残存的0.005%~0.015% B能细化铜晶粒,提高铜的力学性能与工艺性能。

锰可作为铜的脱氧剂,以锰脱氧的铜中一般含0.1%~0.3%Mn,固溶于铜,一方面提高铜的软化温度,另一方面有益于铜的力学性能与工艺性能。

钙几乎不固溶于铜,作为杂质存在的钙可与杂质Bi等形成高熔点化合物,以质点形式均匀地分布于晶粒内,提高铜的高温塑性。

稀土元素

稀土元素一般几乎不固溶于铜,但少量的稀土金属不管是单独还是混合的形式加入,都对铜的力学性能有益,而对铜的电导率影响又不大。这类元素可与铜中的杂质铅、铋等形成高熔点化合物,呈细小的球形质点均布于晶粒内,细化晶粒,提高钢的高温塑性。

向铜中添加0.008%混合稀土即可显著改善铜的工艺性能;加入小于0.l%Y时,铜的力学性能与工艺性能就有所改善;含0.01%~0.15% La的铜合金的力学性能、电导率、抗软化温度均优于Cu-0.15Ag合金,已在工业中获得应用。

难熔金属及其他金属

钨、钼、铌、铀、钚等元素几乎不固溶于铜,钛、锆、铬、钴等元素少量固溶于铜,但它们都不同程度地细化铜晶粒,提高其再结晶温度,中和一些易熔杂质的有害作用,对改善高温塑性有益。

含少量锆(Cl5000、C15100、C18100))、钴(C17110、C17500)、铬(C18400、C18200、C18500)的铜合金已在工业上获得应用,成为良好的电工材料。

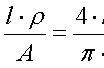

,