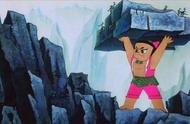

(本图系涉案被控侵权作品)

B公司拍摄了电影《80后的独立宣言》,为了更好地宣传电影“青春回忆”主题,在宣传海报中使用了“葫芦娃”形象。

上海美术电影制片厂:我是《葫芦兄弟》动画片和“葫芦娃”形象的著作权人,A、B公司侵犯了我公司的著作权,要求停止侵权,并赔偿经济损失。

A公司:我是为了宣传女性特点而适当引用“葫芦娃”形象,属于合理使用,不构成侵权。

B公司:海报上“葫芦娃”占主体画面一小部分,只是为了说明80后共同回忆,属于合理使用,不构成侵权。

法院认定,A公司未经许可擅自使用“葫芦娃”形象,并通过微信公众号传播,不构成合理使用,侵害了著作权人的信息网络传播权,需停止侵权并赔偿损失。B公司海报创作属特殊情况,该种引用方式不至于替代吸引对“葫芦娃”有特定审美需求的受众,构成合理使用,并未损害权利人的合法利益。

上述两案中,A、B公司的抗辩事由,实际上都援引了《著作权法》第二十二条第(二)项的“适当引用”情形,提出“合理使用”抗辩。

什么是著作权法上的“合理使用”?《著作权法》

第二十二条 在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:

(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;

(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品;

(三)为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品;

(四)报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体已经发表的关于政治、经济、宗教问题的时事性文章,但作者声明不许刊登、播放的除外;

(五)报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登或者播放在公众集会上发表的讲话,但作者声明不许刊登、播放的除外;

(六)为学校课堂教学或者科学研究,翻译或者少量复制已经发表的作品,供教学或者科研人员使用,但不得出版发行;

(七)国家机关为执行公务在合理范围内使用已经发表的作品;

(八)图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要,复制本馆收藏的作品;

(九)免费表演已经发表的作品,该表演未向公众收取费用,也未向表演者支付报酬;

(十)对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像;

(十一)将中国公民、法人或者其他组织已经发表的以汉语言文字创作的作品翻译成少数民族语言文字作品在国内出版发行;

(十二)将已经发表的作品改成盲文出版。前款规定适用于对出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台的权利的限制。

《著作权法实施条例》

第二十一条 依照著作权法有关规定,使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的,不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法利益。

案例一:A公司的使用方式,其目的并非为了介绍或评论动画片作品,而是直接向受众展现涉案动画片画面本身,在涉案文章篇幅较短、文字内容较少的情况下,利用所配图片的美感增加了作品的吸引力,缺乏适当性,客观上影响了原告行使著作权并获得报酬的权利,不构成合理使用。

案例二:“葫芦娃”美术作品和海报背景中其他美术要素,皆属80后成长记忆中具有代表性的人、物、景,这些元素组合后具有较强的时代带入感,海报中的出现是为了说明涉案电影主角的年龄特征。从占整个海报比例来看,其作为背景使用,占海报面积较小,并未突出显示,仅为辅助、从属地位,属于适当引用。电影海报的使用方式不至于吸引对“葫芦娃”有特定需求的受众。换言之,这些受众对授权使用上述形象商品的选择不会受到影响,也不影响原告对“葫芦娃”的正常使用。因此,构成合理使用。

6大“合理使用”误区