1932年1月1日出版的《中学生》新年号,有鲁迅的《答〈中学生〉杂志社问》。

说是鲁迅答《中学生》杂志社问,其实就是鲁迅与主持《中学生》杂志社编务的夏丏尊、叶圣陶等人与《中学生》读者的对话。对于鲁迅所说,夏丏尊当有切身感受。那时候,国民党当局对意识形态的控制相当严厉,夏丏尊有两部译著——《爱的教育》和《国木田独步集》,居然也成了控制对象。

《爱的教育》是意大利作家亚米契斯的日记体小说,原名《考莱》,意大利语“心”的意思,原书在1904年已有近300个版本,各国几乎都有译本,书名并不一致,如日译本就名为《爱的学校》。1923年,夏丏尊在春晖中学任教时,将此书由日译本译为中文,在上海《东方杂志》连载,后由上海商务印书馆出版,1926年3月改由开明书店印行,列为世界少年文学丛书之一。夏丏尊在《译者序言》里说,他在1920年得到这部小说的日文译本,一边读一边流泪。因为“书中叙述亲子之爱,师生之情,朋友之谊,乡国之感,社会之同情,都已近于理想的世界,虽是幻影,使人读了觉到理想世界的情味,以为世间要如此才好”。所以他当时就许愿,一定要把这部小说译出来,不光是给孩子们读,还要介绍给父母和教师们读,让父母和教师都跟他一样,流一些惭愧的眼泪,感动的眼泪——他认为这比给孩子们读更为重要。这本书之所以引起夏丏尊的共鸣,因为这种“理想世界的情味”,与他的教育理念正相吻合。从浙江两级师范学堂到春晖中学,再到立达学园和暨南大学,在他的教育生涯中,就一直贯穿着“情爱”二字。他在开明版《爱的教育》的《译者序言》中就把办学校比作是“挖池塘”,把“情爱”比作是池塘里的水。他说:学校教育“好像掘池,有人说四方形好,有人又说圆形好,朝三暮四地改个不休,而于池的所以为池的要素的水,反无人注意。教育上的水是什么?就是情,就是爱。教育没有了情爱,就成了无水的池,任你四方形也罢,圆形也罢,总逃不了一个空虚”。

《爱的教育》一出版就受到教育界的重视和欢迎,许多中小学把它定为学生必读的课外书,许多教师认真地按照小说中写的来教育他们的学生。直到今天,还有教育工作者认为,“在中国现代文化教育史上,夏先生最大的贡献,也许正是把这本书带到了中国”。

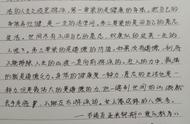

各种版本的《爱的教育》,夏丏尊译

国木田独步是日本小说家、诗人,一生写了几十部短篇小说和大量诗歌、评论、书简、日记等,其深受华兹华斯的唯情论和“返回自然说”的影响。处女作《源老头儿》写一个孤苦伶仃的老人因收养的少年乞丐离他而去,失去精神的寄托,终于自*。《牛肉和马铃薯》反映知识分子的苦闷。《春鸟》塑造了一个热爱大自然、向往自由的“白痴”少年的形象,并对他寄予深切的同情。《穷死》和《竹栅门》是他晚年的代表作,真实地反映了劳动群众贫困的生活。其早期作品具有浓厚的浪漫主义抒情风格,以后转向现实主义,有些作品则带有自然主义倾向,流露出感伤、悲观的情绪。《国木田独步集》则是夏丏尊翻译的国木田独步的短篇小说集,内收小说五篇,1927年8月由上海文学周报社出版,开明书店发行,书前有关于国木田独步的导言。

各种版本的《爱的教育》,夏丏尊译

鲁迅曾多次为夏丏尊的这两部译著成为国民党实行文化专制的牺牲品鸣不平。1933年11月3日,他给郑振铎的信中说,“连《国木田独步集》也指为反动书籍,你想怪不怪”。1933年11月14日在给日本友人山本初枝的信中说:“上海依然很寂寞,到处呈现不景气,与我初来时大不相同。对文坛和出版界的压迫,日益严重,什么都禁止发行,连亚米契斯的《爱的教育》,国木田独步的小说选集也要没收,简直叫人啼笑皆非。我的作品,不论新旧,全在禁止之列。当局的仁政,似乎要饿死我了事。”1933年12月5日,鲁迅在《上海所感》这篇杂文中揭露这种文化专制主义时,又说到夏丏尊的这两部译著:“用笔的人更能感到的,是所谓文坛上的事。有钱的人,给绑匪架去了,作为抵押品,上海原是常有的,但近来却连作家也往往不知所往。有些人说,那是给政府那面捉去了,然而好像政府那面的人们,却道并不是。然而又好像实在也还是在属于政府的什么机关里的样子。犯禁的书籍杂志的目录,是没有的,然而邮寄之后,也往往不知所往。假如是列宁的著作罢,那自然不足为奇,但《国木田独步集》有时也不行,还有,是亚米契斯的《爱的教育》。不过,卖着也许犯忌的东西的书店,却还是有的,虽然还有,而有时又会从不知什么地方飞来一柄铁锤,将窗上的大玻璃打破,损失是二百元以上。”

各种版本的《爱的教育》,夏丏尊译

夏丏尊并不是职业政治家,也不是对政治有特别兴趣的人,他有强烈的正义感,却没有政治背景;他的译著《爱的教育》与《国木田独步集》也没有鲜明的政治色彩。鲁迅以夏丏尊的这两部译著作为典型事例,十分准确地说明当年的国民党政府搞文化专制主义,已经到了神经过敏的地步。

当然,无论是鲁迅,还是夏丏尊,都不会屈服于这种政治上的高压。1935年,瞿秋白遇害后,鲁迅抱病编辑瞿秋白的译文集《海上述林》,就得到夏丏尊以及郑振铎、章雪琛、叶圣陶等人的资助。这是对于烈士的纪念,也是对于屠伯的抗争。

,