在中国人的传统印象中,闭门诵经、枯守戒律当是出家人的本分。但那“和尚”在梵语之中本指“博学之师”,而那比丘僧原意也是“上乞佛法,下乞饮食”的“乞士”,并非一定要“德比孔丘”才能当得起这个称号。佛门清规原本只有“五戒十善”,但在向来讲究形式的中国却最终进化成了由“十重戒”和“四十八轻戒”以及多达数百条的“具足戒”组成了繁复体系。不过好在佛学浩荡,一味强调清规戒律的中国佛教流派之中于盛唐之后出现了强调“万物皆虚幻、佛心即净土”的曹洞宗。

出现于唐末五代的曹洞宗历经中兴、衰落,佛学之造诣曾誉满天下,更曾远播海外。但是在经历太平天国的毁佛运动的重创之后,显赫一时的禅宗门派最终归于凋零。如果不是那个在中国家喻户晓的民国情僧苏曼殊的话,或许今天的世人已经很难再去理解曹洞宗,更无法相信其曾有的辉煌。

历史上最能彰显“曹洞宗”佛学理念的是—日本室町时代的狂僧“一休宗纯”(没错,就是动画片中的那位《聪明的一休》),而他的人生与500多年之后出生于日本横滨的苏曼殊颇有相似之处。一休宗纯出生于皇室贵胄,苏曼殊的生父苏杰生则是粤商望族。一休宗纯的母亲是后小松天皇的侧室嫔妃,苏曼殊的母亲却是苏杰生的第四房妻妾河合仙氏的妹妹。一休宗纯尚未出生,他的生母便被逐出皇宫。而苏曼殊则尚在襁褓之中便离开了母亲,由苏杰生带回了广东交由他的阿姨抚养。由于忌惮其皇室的血统,一休宗纯五岁便被政敌勒令出家,而苏曼殊则由于家道中落,被自己的家人排挤,十二岁便看破红尘,剃度出家。

《聪明的一休》

重合的人生轨迹造就了一休宗纯和苏曼殊相映成趣的叛逆性格。一休宗纯酗酒吃肉,还自我标榜说:“我的咽喉好像大路,菜贩鱼担都通得过。”而苏曼殊不仅早年因为偷吃鸽肉一度被逐出广州名刹长寿庙的庙门,更在成年之后与好友邓孟硕的书信中大谈所谓的“食肉性格学”。认为“牛肉、牛乳劝君不宜多食。不观近日少年之人,多喜牛肉、牛乳,故其性情类牛,不可不慎也。不过虽然嘴上说“不宜多食”。但是苏曼殊的贪吃暴食却与他的才学同样著名,他早年留学日本,与好友柳亚子通信,结尾必是“写于红烧牛肉鸡片黄鱼之畔”。而对于名贵食材,苏曼殊更是贪得无厌,在同盟会元老费公直家中写条幅,苏曼殊竟然提出要吃鲍鱼以润笔,而且吃了一盘还过瘾,最终竟然连吃三盘,其结果当然是消化不良了。

除了不忌荤腥之外,苏曼殊和一休宗纯还有一个共同的爱好便是“嗜甜”。在日本关于一休宗纯和麦芽糖的故事可谓是脍炙人口。而苏曼殊更是以“糖僧”自嘲。苏曼殊虽然自己没有将私藏的糖炒栗子等甜食比为“毒药”,但其过世之后好友陈独秀还是总结说:“其实是他的自*政策。他眼见举世污浊,厌恶的心肠很热烈,但又找不到其他出路,于是便乱吃乱喝起来,以求速死。”

苏曼殊

除了追求口腹之欲外,苏曼殊和一休宗纯还同样不戒情色。一休宗纯十五岁便写下了“吟行客袖几时情,开落百花天地清。枕上香风寐耶寤,一场春梦不分明。”的诗句明志,随后流连于花丛之中,晚上更与盲歌女森相恋,以“盲森夜夜伴吟身,被底鸳鸯私语新。新约慈尊三会晓,本居古佛万般春。”标榜自己夫妻生活的和谐。而在这一方面苏曼殊似乎也不遑多让,他短暂的一生不仅有多段情史,更时常依红偎翠、携妓出游。甚至登报声称专为年轻女性作画,有求画女子,不必送润笔费用,也不须其它礼物,只要玉照若干。俨然是色中饿鬼的作派。

但是据苏曼殊的朋友却说“曼殊出入酒肆花楼,其意不在花,也不在酒,不过凑凑热闹而已。”柳亚子更为其背书说:“释衲以来,绝口婚宦事,晚居上海。好逐狭邪游。姹女盈前,弗一破其禅定也。”由此可见,苏曼殊是一个崇尚“柏拉图之爱”的真雅士,他的诗词小说虽然多与爱情有关,但是便如他“自悲身世”的爱情小说《断鸿零雁记》一样,苏曼殊的感情生活最终都不过是“袈裟点点疑樱瓣,半是脂痕半泪痕”的悲剧。

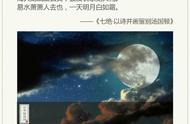

1909年苏曼殊在东京遇到艺妓百助枫子时克制住了自己情欲,题下了“鸟舍凌波肌似雪,亲持红叶索题诗。还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时。”的诗句以表明自己当时的无奈。而后世学者推定,苏曼殊并非碍于佛门清规,而是当时正投身于民主革命的洪潮之中,不想连累佳人。因为在1918年苏曼殊在“护国运动”结束之后,重回日本又写下了“九年面壁成空相,持锡归来悔晤卿。 我本负人今已矣,任他人作乐中筝。”以抒发“伊人他嫁”的悲恸。

历史上的一休宗纯心怀天下,鄙视权贵,曾将无视国民疾苦的幕府将军足利义政及其妻子日野富子比作中国唐代荒淫无耻的唐明皇和杨贵妃,写下了“暗世明君艳色深,峥嵘宫殿费黄金。明皇昔日成何事,空入诗人风雅吟。”的讽刺诗。苏曼殊的诗文虽然温软如玉,但同样热衷于褒贬政治。面对袁世凯称帝的闹剧,1913年7月21日,苏曼殊以个人名义在《民立报》上发表了词锋凌厉的《释曼殊代十方法侣宣言》,公开质问“新造共和,固不知今真安在耶?”,号召“普国以内,同起伐罪之师。”而自己则“虽托身世外,然宗国兴亡,岂无责耶?今直告尔:甘为元凶。”由此而赢得了“革命和尚”的美名。

大凡有真才学之人,往往特立独行、眼高于顶。一休宗纯一生狂傲,临终前还写下了“须弥南畔,谁会我禅;虚堂来也,不值半钱。”的遗偈藐视群僧。而苏曼殊对同时代的文士也有多批评。1906年冬在日本的中国留学生组织成立了中国最早的话剧社之一—春柳社。不过苏曼殊却对其颇有微词,他在自己的评论文章《燕影剧谈》中写道:“前数年东京留学者创春柳社,以提倡新剧自命,曾演《黑奴吁天录》、《茶花女遗事》、《新蝶梦》、《血蓑衣》、《生相怜》诸剧,都属幼稚,无甚可观,兼时作粗劣语句,盖多浮躁少年羼入耳。”当时的苏曼殊可能没有想到,自己这些不客气的文字直指的竟然就是日后和他同为《太平洋报》主笔的李叔同。

一休宗纯

李叔同出生于天津的一个官宦富商之家,其父李筱楼以同治四年(公元1865年)进士的身份曾一度出任吏部主事,可谓是位高权重。但在晚清复杂的政治环境中,李筱楼最终选择了弃仕从商。李家本是大户,加上李筱楼在官场积累的人脉,其所开设“桐达”银铺生意兴隆,很快便在天津富甲一方,被称为“桐达李家”。

李筱楼乐善好施,在设立义塾、赈恤贫寒之外,还心向佛法。受到其父的影响,李叔同在启蒙的年纪便开始接触禅宗典籍。不过和由于家道中落而被迫皈依佛门的苏曼殊相比,李叔同虽然很早便看透了“高头白马万两金,不是亲来强求亲。一朝马死黄金尽,亲者如同陌路人。”的红尘势利,但却没有将佛法当做避世的港湾,而是以积极的心态去面对自己同样并不平顺的人生。

李叔同与日本妻子

1898年10月李叔同由于支持“维新变法”而被迫离开天津、南下上海。而根据李叔同之子李端的说法,李叔同此举固然有避祸的成分,却也有离开家族的束缚,另辟天地的意味。李叔同家学渊博,而上海也有“桐达李家”的连锁银铺,因此在1901年考入了蔡元培担任总教习的南洋公学特班之前,李叔同在上海不仅是“二十文章惊海内”的青年才俊,更是“阳春常住山家,金樽酒进胡麻。”的风流公子。

和苏曼殊相比,李叔同早年也写下了为数不少的情诗。其中作为香艳的莫过于他写给好友—清末妇科圣手蔡小香的《戏赠四绝》:“轻减腰围比柳姿,刘桢平视故迟迟。佯羞半吐丁香舌,一段浓芳是口脂。”不过李叔同毕竟是曾经在私章上刻下“南海康君是吾师”的热血青年,在进入南洋公学就读之后,他便果断与过去风花雪月的生活进行了切割,甚至还写信规劝自己的好友—江阴名士张小楼,谓之曰:“终日花丛征逐,执迷不返,将来结局,正自可虑。”

也许正是有过这一段“花丛征逐”的岁月,1905年当东渡日本的李叔同以话剧为手段,宣传民主之际,选择的便是法国小仲马的名剧《茶花女》为切入点,甚至自己出演身世不幸的玛格丽特。不过在日本被称为《椿姬》的《茶花女》尽管引起了轰动,但在放荡不羁的苏曼殊眼中却无疑是当头棒喝,随即写下了诸多微酸的评价也就不难理解了。

1910年李叔同学成归国,一年之后在上海城东女学出任音乐教员的李叔同受好友柳亚子之邀,加入了文学团体“南社”,并在《太平洋报》文艺编辑,兼管副刊及广告。此时的《太平洋报》可谓是阵容鼎盛,除了李叔同和苏曼殊两位书画双绝的后起之秀外,还有提倡女权和女子教育的同盟会元老高天梅以及资深新闻人、“诗钟社”创始人叶楚伧。

不过李叔同和苏曼殊虽然同事,但却并亲近。根据《太平洋报》同人的回忆:“《太平洋报》编辑多为南社同人,他们在编辑之余,经常出入于歌廊酒肆之间, 或使酒骂座,或题诗品伎,不脱东林复社公子哥儿的习气 。苏曼殊虽早已出家,却也混迹其中,唯李叔同孤高自恃,绝不参与。”而除了生活习惯上的不同之外,李叔同和苏曼殊在书画艺术乃至人生观上也颇有冲突。

后人评述李叔同和苏曼殊的书画,认为苏曼殊画山水,其取才多古寺闲僧或荒江孤舟,颇具一种萧瑟孤僻的意味,这与他当时那种“浪漫和尚”、“怪僧”的性情极不相符。而李叔同呢?他性格清淡、稳重,但所绘之作,用笔雄健遒劲,也与其性情不符。而两人的诗作、小说风格也迥然不同,一生研究李叔同书作的陈祥耀教授形象的说:“老人(李叔同)的旧诗词,虽也多近绮艳,但风格很异曼殊。说水,曼殊的使我想起春波的嫩绿,老人的使我想起秋潭的空碧;说花,曼殊的使我想起带着清明烟雨楼角的梨树,老人的使我想起夏日清池中的莲蕊;曼殊的较有浓烈的感情,较有动人的丰韵,较为容易引起读者的共鸣,论文学的,也较为偏取这一种。”

有趣的是在《太平洋报》短暂的发行期中,李叔同的工作极其认真,除了《太平洋报》上自己绘作,以漫画式创作手法发布广告之外,甚至“报头广告木戳,皆李君(李叔同)手笔”。不断累积的工作量甚至令李叔同不得不在报纸上刊登声明,表示:“近日属登新式广告者较多,撰文镂板,需时甚久,每致延迟,良用歉然。”而与之相比,苏曼殊却只把报纸的工作当成兴趣而已。其在《太平洋报》任职期间的著名画作《汾堤吊梦图》便是被叶楚伧“诱逼”出来的。

为了请苏曼殊出手题画,叶楚伧特地“借用”了李叔同在《太平洋报》报社的宿舍。根据柳亚子的《苏曼殊研究》一书的说法,叶楚伧“不知如何趁息霜(李叔同)不在报社时,把曼殊骗到此房间内,关了门画成此画。”为什么要用李叔同的宿舍,柳亚子的解释是“盖楚伧索曼殊画,曼殊恒以无静室及画具为辞,楚伧引彼至此房间内,一切都完备,且言,如嫌外人闯入,可以关门,于是曼殊无所藉口,不能不画了。” 对此叶楚伧也承认说“余于《太平洋报》楼上,供养糖果,扃置一室,乃为余画《汾堤吊梦图》。”

大凡书画大家,向来视自己的创作空间为禁脔、文房四宝为美眷。对于苏曼殊“鸠占鹊巢”的作法,李叔同作何感想,世人不得而知。但是在苏曼殊的《汾堤吊梦图》刊登在《太平洋报》的同一天,李叔同也放出了自己一幅用隶书笔意写成的英文《莎士比亚墓志》。不仅以书对画颇有上海人口中所说“别苗头”的意味,而深究下去更是怨气十足,因为莎士比亚在其墓志中写道:“看在上帝的面上,请不要乱动我的坟墓,妄动者将受到诅咒,保护者将受到祝福。”

除了《汾堤吊梦图》的这一段公案外,苏曼殊和李叔同之间还有一段“润色门”的纠葛。苏曼殊的《断鸿零雁记》于1912年连载于《太平洋报》之上,随即引起了轰动,更被后世推崇为鸳鸯蝴蝶派小说“民国初年第一部成功之作”,作为报纸编辑,李叔同的工作可谓尽心竭力,除了自己编排连载之外,还请来好友陈师曾为之配图。但李叔同自己也没有想到,他的热忱却日后招来了坊间他为苏曼殊小说“代笔润色”的传闻。

作为苏李二人共同的好友柳亚子对此事的态度颇为决绝,他在为李叔同撰写的《弘一大师文钞序》中很不客气的写道:“有言曼殊此书(《断鸿零雁记》),弘一(李叔同)为之润饰之,此语谬甚。曼殊译拜伦诗时,乞余杭师弟商榷,尚近事实。若《断鸿零雁记》,则何关弘一哉!”言外之意无非是说李叔同在英文造诣上可能比苏曼殊略高那么一点,但是要论文言小说,却和苏曼殊不在同一个等级上。对于柳亚子的说法,李叔同没有给出任何的回应,毕竟李叔同一生在书画方面均与苏曼殊不相伯仲,但是却的确没有小说传世。有趣的是近年有学者考证李叔同曾写过一部名为《函髻记》的仿唐传奇小说,撇去个中真伪暂且不论。柳亚子褒苏贬李的说法的确有些不厚道。

1912年秋,《太平洋报》报社终因经营不善而停刊。李叔同与苏曼殊短暂的同事生涯由此也被画上了一个句号。此后李叔同南下杭州,出任浙江两级师范学校音乐、图画教员,最终桃李满天下,为中国培养了丰子恺、刘质平等诸多画坛、乐坛奇才。而苏曼殊则辗转于安庆、上海、日本,写就了《绛纱记》等六部爱情小说,但最终却因不良的饮食习惯病逝于上海。

根据苏曼殊“佛衣藏我,以塔葬我”的遗言,1924年柳亚子等苏曼殊生前的好友将其葬于西湖孤山北麓、西泠桥南堍。并在其与南朝名妓苏小小墓、鉴湖女侠秋瑾墓相对的坟前矗起了一座石塔。而就在苏曼殊辞世的17天之后,李叔同选择在杭州虎跑寺剃度为僧,法号弘一。李叔同的出家与苏曼殊的圆寂是否有着直接的关系,世人众说不一。有人以李叔同对好友:“君固多情者,忍抛骨肉耶?”的回答:“譬患虎疫死焉,将如何?”为据引证李叔同是因为苏曼殊的死而遁入空门的,因为在民间“虎疫”就是肠胃病“痢疾”的代称。

客观的说李叔同成为弘一法师之后的佛门生活似乎更像是在用行动告诉苏曼殊该怎么当一个和尚。李叔同自剃度之后,便潜心钻研佛学典籍,行善惜福,甚至每次在坐藤椅之前总是先摇一下,以免藏身其中的小虫被压死。不过有趣的是在圆寂前持戒礼佛24年的弘一法师生前便明确表示不希望自己和苏曼殊一样被追认为“阿罗汉”,这份淡薄的心情恰恰对应了太虚大师为之赠偈的“以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。”而根据弘一法师生前的遗愿,他圆寂之后的舍利子一半安葬在泉州清源山,另一半则送回杭州虎跑寺。而位于虎跑后山弘一大师舍利塔恰与苏曼殊之墓隔着西湖遥遥相对。对于这两位书画奇才、佛门圣贤,柳亚子总结道:“逃释归儒之曼殊,与逃儒归释之弘一。”算是为这两位常年以来的暗暗较劲给出了一个平局的结果。

本文为赵恺独家撰写,喜欢的,记得订阅本头条号。