如果不把抗战时期的国民政府和解放初期的西南军政委员会算在内,清川东道就是重庆的最高衙门了。如果不把国府路和人民路算在内,道门口就是重庆地名中最显赫的了。

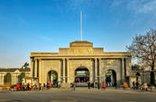

▲21世纪初的道门口

中国自古以来就是一个官本位主义的国家,几乎所有的城市里都有以官署命名的街道。例如在山西平遥那样的老县城里,至今都还有一条叫衙门街的街道。早在秦汉时期,重庆就已经是郡,是州,是府,地位高于县。重庆城既是县衙(巴县)所在地,又是郡、州、府的治所,因此也就留下不少以官署命名的街道。重庆老城里至今都还有巴县衙门、二府衙等街巷,道门口也是其中之一。

道门口就是川东道衙门门口。所谓衙门,就是旧时的官署。衙门是由“牙门”转化而来的。古时常用猛兽的利牙来象征武力,军营门外往往用木头刻画成大型兽牙来作装饰,以显示威风,起一个威慑的作用,于是那营门也就被形象地称为牙门。官府也需要武力作后盾,也需要威慑老百姓。于是到后来,牙门又被逐渐移用于官府,演变成衙门。《北齐书·宋世良传》:“每日衙门虚寂,无复诉讼者。”就已经是指官署而不是军营了。衙是行字和吾字组合起来的,表示“走在道路正中的”人。官员出行,可以走在道路正中,老百姓就必须避让,衙门的厉害由此可知。

▲道门口老照片

所谓“衙门大大朝南开,有理无钱莫进来”,指的就官署了。既是官署,衙门就修得相当堂皇,一般都有大门、天井、正堂、后厅、厢房之类。那大门外还要放置石狮子之类,以显示威风。那衙门又往往修在城的中心地带,因此那衙门前的街道也就相对宽阔,相对繁华。巴县衙门对着太平门,道门口对着东水门,都是当年重庆老城的繁华之处。

清代,重庆城有道、府、县三级行政机构。巴县衙门是管巴县的,重庆府衙门要管一厅(江北厅)两州(合州、涪州)十一县(巴县、江津等),道台衙门行政级别最高。道是省之下、府之上的一级地方行政机构,甚至比后来的专区或地区更大。其主官称为道员或道台,小于巡抚、总督,大于知府,大多为正四品,也有二品、三品的。当年,四川被分成七个道,重庆是川东道道台的驻地,管辖直辖后重庆的所有区县以及四川的南充、广安、达州等地。在七个道中,川东道的辖区最大。

虽说是“门口”,但作为街道,那道门口却将原川东道道台衙门围住,不过那衙门早已拆除,道门口也就形成一条不同于所有街道的倒下的F形。那F形两横线之间,原来是四川省轮船公司的办公楼,与陕西路相连;那一竖线则连接着打铜街。幸好道门口并不太大,否则,你要去找门牌号数可能要转上在一大圈呢。道门口背靠新华路,有很陡峭的云梯小巷沟通。那云梯小巷旁边的住宅楼,楼下楼上当然竟然属于不同的街道和派出所管辖。

▲曾经繁华的金融区

既然是道台所在地,道门口的风水当然不错。到晚清时,道门口就与附近的打铜街、陕西路一起,成为金融业的聚集地。道门口靠近打铜街那儿有川盐银行,道门口街上还有多家票号、钱庄、当铺之类。由于不在交通干道上,20世纪30年代开展“新生活运动”,道门口被改名为第一模范市场,成为有名的小商品市场。不过,那市场没有几年就消失了,徒有其名而已。与曾经改名为第三模范的石灰市相比,更加悲剧。石灰市的菜市场至今犹存,一直都很热闹,道门口却相对冷清。20世纪80年代,道门口重新形成市场,那街道上卖菜的摆得满匝匝的。后来,由于要利用道门口的马路来解决交通拥堵问题,又将那市场撤销。东水门长江大桥建成后,道门口就更加拥堵了。

(本文内容和图片来源于网络,版权归原作者所,有删节、有补充)

,