中药赤芍的用途

赤芍是毛茛科植物赤芍或川赤芍的干燥根,为传统中药材,应用历史悠久,具有以下主要药用价值:

清热凉血:用于治疗血热引起的衄血、肠风下血、目赤肿痛等症。

散瘀止痛:主治瘀滞闭经、疝瘕积聚、胁痛、跌打损伤等。

心血管保护:现代研究表明,赤芍具有抗血栓形成、降血脂、抗动脉硬化等作用,对心血管系统有保护效果。

抗炎与免疫调节:其有效成分对炎症反应和免疫系统具有调节作用。

赤芍的种植技术详解

一、生长环境要求

赤芍喜光、耐寒、抗旱,适宜生长在以下环境:

土壤:以疏松、肥沃的壤土或沙壤土为佳,黏土较差;pH值6.5-7.5,忌积水。

地形:平地或缓坡,北方海拔500-1500米的山地、草原或高原峡谷地带。

气候:适宜温度15-25℃,需充足光照(日均8小时以上)。

二、种植流程与技术要点

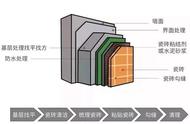

选地整地

深耕晒土:秋收后深翻土壤30厘米,暴晒以灭病虫害,次年春季施基肥(腐熟农家肥3000-4000斤/亩,复合肥20-50斤/亩)并整平作畦,畦宽1-1.4米,高15厘米。

土壤处理:结合整地撒入辛硫磷等*虫剂,预防地下害虫。

繁殖方法

种根繁殖(主流方法):

选择健壮、带芽苞的宿根,株行距40-50厘米,每亩栽种约3000株,芽头朝上,覆土3-5厘米。

前两年可间作玉米、大豆,第三年起需停止间作,避免养分竞争。

种子繁殖:因生长周期长(需5年收获),生产上较少采用。

田间管理

中耕除草:幼苗期铺圈肥抑制杂草,出苗后浅锄,每年5-6月各除草一次。

水肥管理:

追肥:首次追肥在出苗后(复合肥20公斤/亩),每年春秋各施一次,结合叶面肥增产。

灌溉:夏季干旱时适当培土保墒,雨季及时排水防涝。

摘蕾:现蕾期摘除花蕾,减少养分消耗以促进根部生长。

病虫害防治

病害:

灰霉病:开花后高发,用波尔多液(1:1:100)每10-14天喷施,连续3-4次。

锈病:7-8月高发,喷施石硫合剂(0.3-0.4度)或敌锈钠400倍液。

虫害(蛴螬、地老虎等):

整地时撒辛硫磷毒土(2公斤/亩)或敌百虫毒饵诱*。

采收与加工

采收时间:种植3-5年后秋季采收,此时根部浆汁饱满、药效最佳。

加工方法:挖根后去除须根,洗净晒干或烘干,按粗细分级捆扎。

种植效益与注意事项

经济效益:每亩产干货1-1.5吨,按市价33元/公斤计算,净利润约2万元/亩(5年周期)。

注意事项:

忌连作,种后需轮作其他作物3年以上。

种子需秋季播种以解除休眠,否则发芽率降低。

总结

赤芍种植周期长但收益稳定,需注重土壤管理、病虫害防治及科学施肥。其药用价值高,市场需求刚性,适合在北方气候适宜地区规模化种植。具体技术细节可参考专业种植指南或农技机构指导。

(数据信息,仅供查阅参考)

,