作者:潘岳

【编者按】**指出,“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”。中央社会主义学院(中华文化学院)近年来设立一系列中西文明比较研究课题,从学理上探寻中西文明的本源,以历史自信提升文化自信,以文化自信强化理论、制度和道路自信。日前,中央社院党组*、第一副院长潘岳同志为即将出版的研究成果“秦汉王朝与罗马帝国比较”作序,探讨秦汉治理之道与罗马盛衰之由,澄清“西方中心主义”对中华文明的偏见与误判,呼吁中西文明应当在交流互鉴的基础之上,既寻找各自的改进之途,更淬炼人类共同价值,共同推动构建人类命运共同体。

前言

《历史的终结》作者福山近年来多次撰文指出,中国制度具有“强大的国家能力”,中国从秦汉开始就建立了世界上最早的“现代国家”,先于欧洲1800年[1]。“现代”是指一套非血缘、依法理、科层明确、权责清晰的理性化官僚体系。

与秦汉同时是罗马。欧洲史上,凡是追求建立大规模政治体时,无不以罗马为精神象征。从查理曼大帝到神圣罗马帝国,从拿破仑到第三帝国。就是在今天,世界秩序还被人视为“美国治下的和平”(Pax Americana)[2],其词源正是“罗马治下的和平”(PaxRomana)。

秦汉与罗马作为两个都建立在农业社会之上的超大规模政治体,都需要处理土地兼并和小农*的关系、中央和地方的关系、政权与军阀的关系、上层与基层的关系、本土文化与外来宗教的关系。但两者的结果完全不一样。罗马之后再无罗马,只有信仰基督教的欧洲封建列国。而秦汉之后却继续兴起了隋唐大一统王朝。

相似的基础,相似的挑战,不同的路径,不同的结果,是本文的主题。

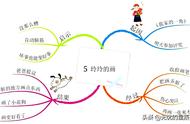

罗马石棺浮雕,公元3世纪,描绘农民采集豆类、挤羊奶的情形。希腊出哲学家,罗马出农民加战士,罗马大兵打遍地中海,只求退役后有块土地,回去种橄榄与葡萄

第一章 两大文明

(一)秦汉基层之治

2002年,在武陵山脉湘西龙山里耶镇,考古学家们挖出了一座秦朝小城。在一口废井里,发现了数万枚行政文书竹简(里耶秦简)。这是继秦始皇兵马俑之后第二个重大发现,使人们能近距离观看秦代基层政权。

里耶古城,是秦征服楚后设立的“迁陵县”。城很小,只有一个大学操场那么大。全县人口不过三四千。秦朝在这里居然设立了完整的一县三乡机构,在编官吏多达103人[3]。这些秦吏组织人民开垦荒地,但毕竟高山深谷田地少,费了牛劲才达到户均35古亩,还不到当时“一夫百亩”通制的三分之一。税率只有8.3%[4],相当于十二税一,比周代的“十税一”还少。一个县每年新增的税收,只相当于6.5户人家一年的口粮。从经济角度讲,为这样一块土地设置这么多官吏很不值。

但秦吏要的不是税收。考古学家清理出一支竹简,记录了当地深山里发现的一种并非丰产的植物“枝枸”(俗称“拐枣”),但秦吏仍认真描述了它的性状、位置、产果情况,录入了官方档案(“下广一亩,格广半亩,高丈二尺。去乡七里。丗四年不实”)。这体现了一种不遗余力探明山川物产的使命感。秦吏们一步步开发国土、编户人民、画出地图交给上级的“郡”。“郡”再将下属各县的地图合并成“舆地图”,上报到朝廷归档阅存。秦吏们除了促进生产,还要处理纷繁复杂的民政司法事务。秦法非常完备,不光有法条,还有判例,还有上诉制度。小吏们必须严格依法工作。如每份文书都要同时抄送多部门留底查验;如轻事重判和重事轻判,都属于“不直”之罪,法条互相抵牾时,还要层层上报等仲裁。在两千年前,就把基层行政搞到如此精细化世所仅见。

县乡小吏还常轮岗。在里耶秦简的伤亡名册上,记载着多名小吏累死病死于任上[5]。103人的编制,长期缺额49人。秦把天下驱使得很苦,把自己驱使得同样苦。但也只有这种玩命苦*“苛政”,才能在短短14年里实现车同轨、书同文、行同伦,整治山川,修建路网。这些使后面几十代人受益的基础设施,成本却由这一代人背负。人民牺牲之惨烈,心灵之痛苦,连天下一统的成就都不能抚平。历史评价,从来不只是道理,还有感情。秦灭亡时,天下没有人爱它。

项羽灭了秦后希望恢复分封制。他不想管理如此大的天下,只想回到熟悉的水土做封建王侯。而打败项羽的刘邦却拒绝退回分封,反而沿袭了秦制大一统。他与项羽最大的不同,项羽是贵族,他是小吏,当过沛县的一个亭长(相当于派出所长)。他的骨干集团大多也是小吏,萧何是主吏,曹参是牢头。他们最清楚帝国的基层与上层如何结合;他们最熟悉郡县制的运作;他们最明瞭庶民的需求;他们最洞悉维系大一统的奥秘。所以在攻入咸阳时,萧何不要金银财宝,只抢夺秦廷收藏的律令、地图和编户册。汉朝正是依靠这些资料才重建了中央集权郡县制。

基层政权出天下。这是秦汉之所以能建成世界最早现代国家的原因。

(二)罗马国家之治

和秦汉同时,罗马崛起为地中海霸主。

秦汉与罗马,是欧亚大陆东西两头大致同期的古代文明。两者的人口与地域规模也相似。罗马帝国晚期,其囊括的环地中海人口大致是5000-6000万[6]。秦汉的人口(西汉末年标准)也在5000-6000万[7]。

很多人认为,中国是黄色农业文明,希腊罗马是蓝色商贸文明,似乎从源头就有优劣之分。并非如此。从1960年代开始,西方古史学界的共识是,从公元前500年到公元后1000年的希腊罗马都是农业社会,商贸只是很小的补充。“土地是最重要的财富,社会结构中家庭占据首位,几乎所有人都以经济自足为目标。大多数财富来自土地的租金和税收。贸易规模狭小,即便商人因贸易发财,也会将所得投资于土地。真正的城市人口从不曾超过总人口5%,而且城市是作为消费中心而非生产中心存在[8]。”这跟秦汉非常相似。

希腊出哲学家,罗马出农民加战士。罗马大兵打遍地中海,只求退役后有块土地,回去种橄榄与葡萄。就像秦汉的大兵,打仗是为了日后能“解甲归田”。

罗马公民看不起商业,贸易和金融是被征服民族才*营生。在罗马共和国黄金时代,商人不能进元老院。贵族征战得来的财富都是购买土地搞大庄园。农业不是谋生,而是田园生活之歌。秦汉更是如此,农为本,商为末。商人很少做官,而文人的官做得再大,理想仍是“耕读传家”。

罗马人搞不出缜密的宗教和科学,所长是工程、战争和国家治理。希腊留下的遗迹是神庙、竞技场和剧场,而罗马留下的是凯旋门、斗兽场与浴场。秦汉也一样。关注现实、经营国家、修筑长城、发明火药,但始终不以逻辑学与科学见长。

希腊是西方文明的精神基因,罗马是西方文明的政治基因。罗马超越希腊城邦政治,建立了宪制官僚体制与私法体系,塑造了早期的西方市民社会。无论是共和还是帝制,罗马都是西方大规模政治体在观念、制度、法律上的政治源流。英国革命时的“大洋国”蓝图有着罗马共和国的影子;法国革命时期的罗伯斯庇尔们有着罗马共和英雄的影子;美国参议院与总统制有着元老院和首席执政官的影子。直到20世纪,美国右翼学界还在争论,建国原则到底遵循罗马式古典共和,还是启蒙运动的民主自然权利。在西方政治文明中,罗马的魅影从未消失过。

《汉殿论功图》,明,刘俊,绢本设色,纵165厘米,横106.5厘米,现藏美国大都会艺术博物馆,绘汉高祖刘邦平定天下后,对追随多年的臣子论功行赏的情形。刘邦与项羽不同,后者灭了秦后希望恢复分封制,刘邦却拒绝退回分封,反而沿袭了秦制大一统

第三章 西汉王朝

(一)大一统:一体多元

中国西汉王朝与罗马共和国同时。

西汉初期继承了秦制又修改了秦制——继承了直达县乡的基层官吏制度,但给宗族乡绅留下自治空间;继承了秦法的大部分条文,但去掉了肉刑;继承了中央集权的框架,却推行“无为而治”而让民间休养生息。

“文景之治”短短四十年,汉朝从天子凑不齐四匹同色马[30],到粮食多得吃不完——“京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。”为什么会突然变富?儒家经师们都解释为“以俭治天下”,似乎皇帝省着花钱就能让民间富有。还是司马迁有眼光,他说“海内为一,开关梁,弛山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,得其所欲”。在消除割据的广袤土地上,用统一的文字、统一的货币、统一的法律、统一的度量衡创造出一个巨大市场,用商业将几大经济区域地联系起来。分工产生的交易价值让社会财富整体增长,又反过来促进了农业生产率的飞速提升。造就这个统一基础的是秦朝。只是秦朝拿它来搞政治,汉朝拿它来搞经济。

“文景之治”以黄老之道统摄“法家之术”[31]。道家思想最善于将水火不容的各方打通脉络。儒法之间,儒墨之间,得时而起,过时则退,不留名相。这种抛却“名实之争”的气度,成为中华文明善于自我整合的智慧。不过,道家解决了一些问题,又产生了另一些矛盾。巨商大贾周流天下,小农却大量*[32];民间有周急振穷的侠义之士,也多了武断乡曲的“兼并豪党之徒”[33];诸侯王们孕育了《淮南子》这样的人文经典,也引爆了分封割据的“吴楚七王之乱”[34]。

汉朝体制最终定型于汉武帝刘彻。他为中国干了两件大事。一是以推恩令“众建诸侯而少其力”,重新完成基层“郡县化”,并在此基础上奠定了“大一统”的儒家政治;二是初步奠定了国家疆域。

儒家政治的主要根基,不是《论语》,而是《春秋》。《春秋》是孔子根据鲁国史书修订而成,讥刺诸侯,彰显王道。在多个传本中,董仲舒所推崇的《春秋公羊传》是最有影响力的一派。

春秋公羊学的核心是大一统。从哲学上说,是天人感应;从政治上说,是中央集权;从制度上说,是文官治国;从伦理上来说,是三纲五常。这套制度解决了“起于布衣”的汉王朝为什么能“君权天授”的合法性问题。最难得之处,在于既塑造了权力,又约束了权力。中国的“奉天承运”和西方的“君权神授”不同。罗马的“皇帝神格化”是为了论证其统治的神圣性,但“神意”和“民意”无关。在古代中国,天意要通过民心来体现。天子对人民好,“天”才认其为“子”,对人民不好,天就收回成命,另付他人。“其德足以安乐民者,天予之;其恶足以贼害民者,天夺之”[35]。为了确保皇权对天的敬畏之心,董仲舒还加上了“灾异”说。但凡有天灾,皇帝就要反躬自省,看自己有没有做错的地方。于是,天子、天命和民心构成了一个三方制衡体系,天子管天下,天命管天子,民心即天命。它强调“权力”的最终来源是“责任”。有多大权就要尽多大责,不尽责就会失去权力合法性。父母不尽责,子女绝亲不为不孝;君主不尽责,民众改朝换代不为不忠[36]。“有道伐无道,此天理也”[37]。

大一统思想不光包含政治道德,也包含社会道德与个人道德。例如“正其谊不谋其利,明其道不计其功”[38]的仁道;例如“反躬自厚、薄责于外”[39]的恕道;例如“父子兄弟之亲,君臣上下之谊,耆老长幼之施”[40]的亲亲尊尊之道。但任何思想体系都不能过度。灾异学说一过度就成了东汉谶讳迷信;三纲五常一过度就成了束缚社会活力的教条;亲亲尊尊一过度就没有了法律意识。但在那个摸着石头过河的秦汉时代,建设一个超大规模政治体的过程,只能是边建设,边批判,边创造,边完善。

刘彻接受了董仲舒天人之策。

第一件事就是举孝廉。在此之前,都是世家子做官,商人之家也偶尔可以“赀选”。这与罗马开端相似,都是“贵+富”政治。但从他开始,官府从民间寻找既懂得“当世之务”、又能够尽孝守廉的寒门之儒[41]。推荐的责任在地方官。如果不推荐,就要治“大不敬之罪”。这是件非常辛苦的事,一道诏书传到边疆要四十天,再组织基层的寒士依靠驿站系统前往京城开始“问策”,则要七个月之久。但这个折腾很值。刘彻一朝有不少布衣名臣都是靠读透一本《春秋》而成为公卿。日后,凡想做官的权贵之后,都得争先恐后学好儒家伦理。

文官政治的察举制由此开启。刘彻明白,治理如此广阔的天下,不能仅靠门阀富豪,而要把权力分配给基层中那些最识大体、最有道德、最有知识、最有责任心的人,才能凝聚民心扩大执政基础。秦朝基层都是法吏,会用严刑峻法,但不懂教化人心。刘彻让儒生与基层法吏并行,实现了“治理与教化”合二为一。从此,地方的郡守、县令,不仅要负责治理,还要负责建学校化风气。察举制亦有很多弊端。比如师生门户之攀援,比如儒生与举荐人之勾结,到东汉还发展出了“四世三公”经学门阀。真正的公平,要等到几百年后的隋唐科举制诞生。但汉的察举制毕竟先迈出了一大步。

刘彻还创造了“刺史制度”以约束文官。即设立一批县处级小刺史,不定期巡查郡县“六条问事”[42]。一是针对地方豪强的土地兼并;二是针对地方文官的职业操守。这是历代中央监察制度的开端。

说刘彻“罢黜百家、独尊儒术”实为误解。他用董仲舒的同时,还用了法家张汤、商人桑弘羊、牧业主卜式,乃至匈奴王子金日磾[43]。这些人,虽读春秋,但并非全然的儒生文士。国家设立的太学有儒家经学的学官,民间则是法、墨、刑名、阴阳四处开花。西汉政治从思想到实践都是多元的。既然多元,为何又要用儒家思想来作底?因为没有一体,只靠多元互搏平衡,最终还会分裂。而只有“大一统”才能将多元的思想汇聚在一个共同体内。

文化上便是如此。齐国早不存在,但齐国的“月令”成为汉的“政治时间”,中国两大神话系统之一“蓬莱”,正是出自齐地;楚国早不存在,但屈原歌颂过的楚神“太一”成为汉的至高神,伏羲、女娲、神农、颛顼、祝融,成为汉人共同的祖先神;汉皇室是楚人血脉,刘邦的大风歌,刘彻的秋风辞,都是楚歌,可定音协律的却是赵人,汉乐府之祖李延年出身于赵国中山。考古学家们在北方长城,发现了楚风的铜器与漆器;在长江以南,发现了匈奴草原风格的动物牌饰[44];在从河北到广西的汉代铜镜上,发现蜀地首创的款式和铭文[45]。大一统并没有造成地方文化的消亡。地方文化反而越过原生的界限,在更大范围内传播。只要永远保持开放,统一之上也能多元。汉文化之所以比秦文化更能代表中华文化,是因为汉将多元乃至矛盾的思想、制度、文化和人群,最终融为一体。

一体多元,是汉的精神。

(二)史官制:天下人心

很多人常责难中华文化产生不出与“公权力”保持“绝对独立”的西式知识分子。唯一有点接近的人物是司马迁。他虽拜董仲舒为师学儒,但更加推崇黄老道家,更加喜欢自由放任的商业社会,更加赞许文景的“无为而治”。他《史记》里的刺客、游侠、商人享受着和王侯将相同等“列传”待遇。他敢于批评汉武帝[46],还敢于站出来为蒙冤的李陵抱不平,因此被判罚宫刑。

但司马迁终究跟遗世独立的希腊学者们不同。宫刑之后,出于君道,汉武仍任命他为中书令,相当于贴身秘书;出于臣道,他仍然秉笔直书继续发表意见。他虽不喜欢汉武帝的政治风格,但对其强化郡县制之“推恩令”大加赞许,认为是解决动乱根源的伟大举措[47];他一生清贫,但从不仇富,认为大部分商人的财富是靠把握经济规律苦干而来“椎埋去就,与时俯仰,获其赢利”[48];他被酷吏折磨,也没有记恨法家,还认为法家政策如实行得好,也有“维万世之安”之效果[49]。

司马迁从没有因个人痛苦而发展出对体制的系统性批判。因为“个人”不是司马迁的精神追求,他关注的是整体,是“天下”。他批评公权力,不是因为刻意追求独立,而是认为对天下有害;他赞许公权力,也不是因为屈服淫威,而是认为对天下有益。在天下面前,个人得失全得放在后面。自由之上,如何尽到家国天下之责任;责任之上,如何不失心灵之自由。不光破,还要立;不光提出差异,还应追求共同。个体自由和集体责任的对立统一,是中国知识分子区别于西方的鲜明特点。

《史记》中不光批评了汉武,还写了刘邦之猜忌、吕后之乱政、各个功臣名将之微处,将汉的开国说得毫无神圣可言。《史记》一共只抄了两部,销毁轻而易举。然而,从昭宣两朝开始,这部“谤书”竟成为官方正式收藏的国典。《太史公书》亦作为西汉的国史代代相传。没有主动包容的意识,没有自我批判的精神,是做不到的。汉将史官制原则推向了新的高度——史官有评价皇帝的权力。历史相当于中国人的“宗教”,历史评价相当于宗教审判。这个原则被历代王朝所继承。哪怕是元朝与清朝,皇帝可以*个别史官,但从来不敢撤销史官制度。撤销了,就不是华夏正统。

华夏正统就是中华道统。大规模政治体的长治久安不会建立在纯粹威权之上,必须是各群体各阶层对道统的内心认同。中华道统的核心是中容和。体现着一种原则,一种境界,一种规律,一种价值。圣贤有圣人之道,而君有君道,臣有臣道,将有将道,商有商道。一直到琴棋书画医酒茶剑等人伦日用方方面面,都有道。深埋于士民骨子里的春秋大义,对一切事物都要评点一番。拿两汉臣道为例,霍光、王莽、诸葛亮都是势可倾国的权臣,在士民心中评点完全不同。王莽虽号称儒家,但其篡汉是为私而不为公;霍光出于公心两易皇帝,但为人太霸道;诸葛亮虽然国弱,但不寻求割据,宁可失败也要“王业不偏安”。是为公还是为私、是维护大一统还是搞分裂,士民心里如同明镜。史书这么写,戏词也这么编。大道高悬,各种人都逃不过“道”的评判。军阀也要有“道”。如曹操虽对汉朝不忠,但也要以“周公吐哺,天下归心”为理想,也要以“使天下无孤,不知几人称帝、几人称王”而自辩。至于像董卓这类无道无术的土匪军阀,就如乱雨浮云而不值一评了。