文|简默

在铁门关遗址前,我遇见了老海。他站在人群中,面朝着我,黑黝黝的脸庞上,浮起憨厚的笑容,就像黄河口一株貌不惊人的芦苇。

这是一片年轻的土地,黄河与大海合力塑造了它,定型了它。人们在接纳被冲刷淤积出来的土地的同时,也主动撵着前进或后退的海浪,像精卫填海填出来一块块土地。我是第一次来到这个叫利津的鲁北县城,经验告诉我,凡是叫“津”的地名必定有水,有渡口。利津何其奢侈,黄河和大海交接奔腾,东津渡风雅依旧。

出酒店,向左拐,水泥大路朝天,通往一望无垠的荒野,路旁沙砾地上,凌乱地摇曳着芦苇、荻等高秆植物,有的像被风胳肢中了,忍不住笑弯了腰,倒伏在了路上,低入尘埃里,也低到了脚下。白乐天有诗云“枫叶荻花秋瑟瑟”,红颜与白头在秋风中相依相偎,像祖孙俩。我过去一定看见过荻,也许还被它的叶子割出过血痕,只是粗心的我将它当成了芦苇,它们也的确长得像,仿佛一对孪生兄弟。来到这儿,经过明白人的指点,我才知道它们是两种不同的植物,逢到秋天都会为爱等白了头。比较明显的区别是荻的叶子呈宽条状,换句话说,它葱绿色的衣裳披着宽条纹。

我面前的土地富含盐分,抓一把攥得出盐,手心隐隐地有“*”的感觉,就在这泥土中,数不清的盐各自独立,亲密接触,却都悄无声息。芦苇和荻在这盐碱地上自由生长,向四下里扎下根须,有水时傍水而生,没水了执着地站在原地,像一株忠实的玉米。

酒店门前道路纵横,四周虽然略显空旷,但仍然是城市腹地。让我感到讶异的是,初到这儿,走上不远竟然碰到了芦苇和荻一类植物,而在我的习惯认知中,它们往往扎根在偏僻而冷清的水边,远离热闹和繁华。这似乎让我触摸到了这片土地饱经的沧桑、浸透的苦难,也让我不得不对它心怀敬意起来。

沿着芦苇和荻披针形的叶脉不停地走,走着走着就来到铁门关遗址前,遇见了老海。站在我面前的老海,除了身形像这片土地上的一株芦苇,和姓名中嵌着一个干巴巴的“海”字,其他与大海都没啥关系了。

我脚下的土地,曾经是大海的领地,此刻水泥覆盖住了汹涌的潮声,偶尔在沙砾中扒出一只海螺,凑近耳边,还能隐约听见大海的喃喃自语。我的目光越过老海的肩头,望向他的身后,喧嚣的大海已经退隐到几里甚至几十里之外,成为老海们的背景,成为地平线。

到老海这一辈,他们的身上彻底找不到属于大海的痕迹和细节了,就连他们的祖辈曾经从事的晒盐劳作,对他们仅是随风飘逝的传说。那种曾经顽固地深入肌肤每一个毛孔的气息也荡然无存了,仿佛从不曾存在过。

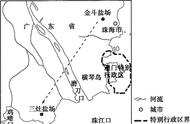

1855年,黄河决口改道夺大清河河道(济水下游),由利津铁门关北肖神庙以下耳河盖和牡蛎嘴入渤海,曾经蜿蜒流淌过大地的济水彻底消失了。从此铁门关频繁遭受黄河水淹和海啸肆虐,地上建筑物多被冲毁淤没,海上交通断绝,丰国、永皋等盐场逐渐被淤为农田,兴旺繁华600余载的铁门关衰落了下来。

老海的祖辈世居海边,见证和实践了晒盐方法的变迁。从唐代直接安炉灶架铁锅燃火煮海水熬波,到宋代以煎灶和铁盘煎盐结晶,又到元、明时期铁盘和箅盘并用,再到清代泼灰制卤,最后引入缸坦晒制。所谓缸坦晒制,就是以海水为基本原料,利用近海滩涂的咸泥或灰土,依靠阳光和风蒸发,通过淋、泼等方法制成鲜卤,再借助火煎或日晒、风吹等方式结晶,制成粗细不等的成品盐。晒盐方法的不断摸索改进,使得晒盐由最初原始的煮海熬波,逐步地过渡到了就地取海水、基本依靠阳光和风的缸坦晒制,晒盐的成本降低了,盐价也随之下降了。

济水由利津入海段,名曰大清河。晒盐鼎盛时,仅永皋盐场就设仁、义、礼、智、信五处盐坨,分列于大清河两岸,吸引各地客商纷至沓来。耸立的铁门关内接大运河,外连诸海,北达天津,西通河滩,敞开胸怀接纳源源来自渤海北岸的高粱、粟米和苞米入关卸载,挥手目送载满食盐的帆船驶向四面八方,大清河中的盐船一年要装载50多万包食盐,运往鲁西、豫东、皖北和苏北的66个州县。一时间,大清河上海篷南运,河帆西行,帆樯蔽日,桅杆林立,河岸码头上装卸盐的号子声雄壮洪亮,余音绕梁,不绝于耳,好一幅有声有色的“清明上河图”!

直至黄河决口改道,商船不再来铁门关停泊,曾经热闹交叉的两条大街冷落萧条了,数十家商号无奈关门,1000多户居民迁走了三分之一,未迁走的也纷纷易商为农,在淤出的农田上耕耘稼穑,围绕铁门关旧址聚集为村落,这当中就有老海祖辈的身影。在看老天脸色、靠老天吃饭的日子里,黄河改弦易辙吞没大清河是天灾,至于连带着淤没铁门关的地上建筑物和盐场,则更是只能眼睁睁地看着、人却无能为力的事情。大水凶猛漫过,裹挟走了那些扎不下根的东西,一股脑儿地滚滚向东流,当水偃旗息鼓后,却留下了农田,从此这片土地的命运被颠覆和改写了,不再晒盐产盐,挺拔起了形形色色的庄稼。

幼时在黔南山区,在石板古街上,我曾看见一匹匹马组成的马帮,它们驮着沉重的盐袋,一匹接一匹地往上或向下走着崎岖的石板路,蹄上的铁掌和脖子下的铜铃铛,随着它们行进的步履,有节奏地响来响去。这些盐袋自从被搭在它们的背上,便再没被取下来过,包括它们站着睡觉时,也是驮着这些被大地吸引着下坠的盐袋。等到抵达目的地,取下盐袋之后,它们的主人心疼地看见它们的脊背血肉模糊,盐袋上血迹斑斑。隔着厚实粗糙的袋子,袋中的盐每一粒都闪烁着微光,像灯盏照耀着每一个人的生活。

在这儿大家习惯叫盐为“盐巴”,据说此来历是因为当初以汲取自深井的盐水熬制出块状食盐。大家“盐巴盐巴”地叫,叫得我神思一恍惚,就听成了“盐爸”,有盐爸就有盐妈,盐的确也是我们舌尖上的父母。

站在铁门关遗址前,我在想,每个人的身体里都藏着一个大海,我们运动和出汗,探出舌头舔一舔,像盐一样咸。汗水浸透了我们那些深色的衣裳,附着在上面,晾干后留下一道道白渍,这是身体里的盐的痕迹。

遥望大海的方向,想象它果断地撤退的背影,我清楚,一滴海水要经过许多道工序,才能晒成一粒白色的晶体。盐来自于水,最后仍要溶于水,进入我们的身体,帮助我们维持基本的平衡,这不能不说是一个神奇而壮丽的旅程。

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料! 我要报料

,