“这次和大家谈的话题涉及古老的汉服、4·26世界知识产权日、知识创新……”近日,黄浦区人民检察院吴海云检察官正在备课,为该院未成年人检察部门“向阳花课堂”上一节特别的法治课——汉服“山正”(山寨和正版)之分。

随着春暖花开,生产生活秩序陆续恢复,公园里、草坪上,身穿汉服踏青郊游的年轻人开始重现人们视野。但在大家欣赏古典美、传承“文化自信”的同时,却容易忽视汉服“山正”——虽然现代汉服的设计源于史料记载,但同样蕴含了创新和知识产权。吴海云检察官正是以此为切入点,为孩子们进一步树立保护知产、勇于创新的意识。

而在“4·26”来临前夕,上海市检察机关多路出击,充分履行办案职能,依法严厉打击涉侵犯知识产权犯罪。如检方对公安部督办的“6.21”特大销假案的9名犯罪嫌疑人进行了集中公诉,据介绍,这起涉嫌侵犯“日本万代”动漫作品知产案,也是本市破获的首起“全产业链”销假案件。

身穿汉服拍照的游客 (摄影 王湧)

汉服有巨大市场潜力,知产保护日益重视

据记者了解,目前汉服正在青年人中日渐推广,如一度登上微博热搜的话题“汉服不是突然火起来的”,截至记者发稿,已有1.8亿阅读量,讨论2.4万条。日前,“中国消防”微博也在一个宣传短片中强调“汉服”元素,将消火栓使用口诀“甩、接、拧”与“杨贵妃新编水袖舞”巧妙融合,寓教于乐宣传了消防知识与古典文化,备受好评。

针对上述现象,吴海云检察官表示赞赏:“小哥哥、小姐姐穿汉服、行古礼,是不是非常美、非常雅?我看了是如沐春风,赏心悦目。《左传》说‘中国有礼仪之大,故称夏,有章服之美,谓之华’,这里的‘华’就指汉服等各具特色的民族服饰。汉服华美、优雅、端庄,蕴涵着沉淀数千年的中华礼仪文化,是中华民族审美情趣、风俗习惯的重要外在表现之一。”吴海云认为,今天在年轻人群体中掀起的“汉服风潮”,传承的是一种情怀,这些身着汉服的年轻人,体现的是“文化自信”的回归。

汉服背后蕴藏了巨大的市场体量,因此,业界对汉服知识创新保护也日益重视

但吴海云指出:“身边穿汉服的人越来越多,不少人有些心动,却不敢行动。因为听说汉服圈很重视‘山正’之分,如果一不小心穿的是仿制品山寨货,可能会惹来笑话。”同时检察官也强调,汉服文化盛行,背后蕴藏了千亿级市场体量,因此对知识创新保护的重视也日益增进。

汉服原创者需加强专利意识

“但也有人不服气地说:汉服是老祖宗传下来的,汉服商家用的都是老祖宗的智慧,是大家共有的,没什么专利可言!所以没有山寨正版之分。”吴海云看过一些不同观点,但她明确:一个厂家注册了一个商标(品牌),生产了衣服(申请专利),如果有其他商家进行模仿并出售,的确涉嫌违法。“就汉服而言,其‘山正’之分的关键在于服装是否有知识产权的版权,版权是附属在著作权之下。

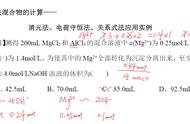

现代汉服同样蕴含了创新和知识产权

知识产权(版权)有几个主要特征:一是知识产权是一种无形财产(一般不是实物);二是知识产权具备专有性的特点(只有你有);三是知识产权具备时间性的特点(一定时间内有效);四是知识产权具备地域性的特点(注册范围在哪里,效力就到哪里,比如在美国注册的,中国未必有效,反之亦然);五是大部分知识产权的获得需要法定的程序。服装设计类的版权属于需要走法定程序的知识产权。”

“因此对于商家而言,如未做专利登记的服装设计作品没有知识产权,没有版权,便难以获得法律保护。所以有的汉服商家对每一款作品都申请外观设计专利,而有的对服装面料申请专利,因为有的面料具有技术性和独创性,能获得知识产权保护。”吴海云说。

那么,如果商家没有申请专利,一件汉服上市后出现其他仿品,又该如何界定?记者从业内人士处获悉,目前在汉服圈内,一般将绣花、暗纹、印花等原创设计图案,以及色彩搭配、裁剪设计风格等进行比对,作为判断一件汉服涉嫌“山寨”与否的重要标准。上述元素若暂未申请专利,那么确实难以寻求法律层面的保护。但在汉服圈中,如发现“知山卖山”或“知山买山”,都是不太光彩的行为。吴海云检察官也表示:“如今汉服商家已经学会用法律维护自己的权益。我们在日常生活中也可以多学习些与知识产权有关的法律法规。”

记者 | 夏天

,