➢ 相传明朝嘉靖九年(1530年),山西临汾赵氏兄弟三人集资在京城开办了一家酒铺,自己酿酒出售。赵家酒铺酿制的酒,要做到“黍稻必齐,曲药必实,湛之必洁,陶瓷必良,火候必得,水泉必香”。就是说酿酒所用的各种粮食原料必须齐备。酒曲下料必须按配方,酒曲浸泡必须保持清洁,酿酒用的陶瓷器皿必须精良,火候必须掌握恰到好处,酿酒之水必须选择上乘香甜泉水。酒铺由此而得名“六必居”。

➢ 也有记载说,六必居并不自己酿酒,而是从其他酒店购进烧酒之后,加工成“伏酒”和“蒸酒”再卖。因为六必居的酒好,不仅引来大量顾客,也使一些慕其名的商人打着六必居的旗号卖他们自家的酒,所以六必居在数百年前就采取了卖酒“打票”的方法。顾客来六必居买酒时,给顾客一张注明购买时间的小票,证明这是正宗六必居的酒。

六必居老酒壶

对于“六必居”的得名,还有其他一些传说

一是说赵家兄弟的酒铺不只是卖酒,也兼卖柴米油盐等日常生活必需用品,“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”,除了不卖茶,七类生活必需品中,经营其中的六大类得名“六必居”。

还有人说,六必居是六个人合开的买卖。名字是由明嘉靖年间当朝内阁首辅严嵩所起,初写为“六心居”。但落笔时一寻思,觉得 “六心”必不能同心,所以在“心”字上又加了一撇,改成“必”。

更有甚者说严嵩最初题写的就是“六心居”,在他倒台后,是嘉靖皇帝将“六心”改为“六必”的。

这些传言为六必居增添了传奇色彩,

但也只是市井坊间的笑谈而已。

这说到严嵩与六必居,其实还有故事

坊间盛传六必居的牌匾为严嵩所书,清朝同治十年(1871年)刻印的《增补都门纪略》中记载“六必居,严分宜书”。严分宜说的就是严嵩。严嵩虽是奸佞之徒,但精通书法,加上当时他权势显赫,因此他书写的匾额使这原本无名的小酒铺身价倍增,远近闻名。

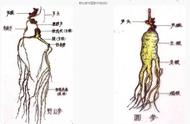

明朝大学士严嵩

随着店铺知名度的提高,六必居又做起了酱菜的生意。据史料记载,在清代,六必居的酱菜就已经是京城百姓餐桌上的必备小菜了,还曾被选为宫廷御用之物,特赐红缨帽和黄马褂,作为进入紫禁城送货的“通行证”。

这当然和六必居精湛的酱菜技艺密不可分,从酱料的采购、筛选、投料的比例、发酵时间、温度的掌握、搅拌次数的控制等,各个环节都严格按照操作规程。单说一个制酱工艺,就要发酵21天,酱料发酵好之后要放入盐水中,每天定时定量打耙、搅拌、放尽浊气,才能最终制成色泽鲜亮、味道醇香的黄酱。严格的操作程序,既保证了酱菜的质量,也使六必居的黄酱、甜面酱成为京城市民喜爱的酱品。