姚顺忠

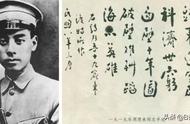

*《大江歌罢掉头东》一诗,大家耳熟能详,创作时间作者有明确的记述,也就是“乃吾十九岁东渡时所作”,即1917年9月。这首诗是*青年时期诗歌的代表作,但因为没有公开发表过,直到1977年,收藏这首诗书法横幅的张鸿诰先生将*手迹捐赠给中国革命历史博物馆时,才得以与世人见面,遂广为流传。现在大家口口相传的是以下四句:

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

其实,这首诗最早的版本与现在流传的版本略有差异,最早版本可见《*旅日日记》。

1998年2月,在*诞辰100周年之际,中央文献出版社出版了《*旅日日记》影印本,原貌再现了*从1918年1月1日至12月23日旅日“学校日记”手迹。在这本日记衬页空白处,*题写了这首“大江歌罢掉头东”,并注明题写时间为“中华民国七年一月”,即1918年1月,地点是在“扶桑江户”,也就是日本东京都。送给张鸿诰书法横幅手迹,注明时间是“民国八年三月”,即1919年3月,可见日记手迹书写时间明显早于送给张鸿诰的手书横幅。目前为止,日记手迹是这首诗文字记录的最早版本。日记版本内容为:

大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,不酬蹈海亦英雄。

差异主要在第四句,“难酬蹈海”与“不酬蹈海”之异,虽然仅一字之差,但仔细推敲,不仅可以看出诗句表情达意方面明显的不同,还可以领略到诗人救国思想的进一步成熟。

“蹈海”,典出《史记·鲁仲连传》,鲁仲连为齐国贵族,情愿“蹈东海而死”,誓不帝秦。《后汉书.逸民传序》:“故蒙耻之宾,屡黜不去其国;蹈海之节,千乘莫移其情。”鲁仲连蹈海,体现的是一个政治人物的国家情怀、护国气节。诗歌既言志也言情,*引用此典,要表达的既有忧国忧民的情怀,也有许身救国的志向,这一句诗把情和志完美的结合在一起。

从诗人表达“情和志”这个角度看,“难酬蹈海”要比“不酬蹈海”更准确。“不”是否定词,是明知不可为而为之,有视死如归之志,显然这是一种英雄行为。但寻求救国真理,绝不能一死了之,绝不是“一锤子买卖”,可见用“不酬”太极端。“难”是形容词,“难酬”说明还有希望,只是实现希望困难重重,哪怕这一次失败,还可以重头再来,仍然是英雄,这是屡败屡战的另一种英雄行为。革命先行者孙中山先生一生屡败屡战,正是这种英雄气概的最好体现。而这种不屈不挠韧的战斗精神,正是*革命精神的重要底色。“不酬”与“难酬”两相比较,“难酬”更能表达诗人锲而不舍探寻救国真理的奋斗精神。从出国前的“不”,到回国前的“难”,可以约略看出诗人步步走向成熟的革命者的心路历程。

联系诗歌前三句看,第一句写诗人毅然决然的掉头向东,第二句承接第一句交代了掉头向东的目的,也就是“邃密群科”以济世,第三句诗人笔锋一转表达了立志决心,哪怕是“面壁十年”也要实现“破壁”的那一天,可以说探求真理的一种韧劲,像一根红线贯穿着诗句。诗歌第四句既要迎合前三句的主线,又要对全诗主线进行一种个性化的意境升华,诗人选择一个“难”字,很好的达到了诗人既合全诗主线又能升华意境的目的。

另外,日记手迹本的公开出版,澄清了这首诗首句“掉头”与“棹头”的争论。从日记本看,诗歌第一句“大江歌罢掉头东”,是“掉头”确凿无疑。

一是从“掉”字的笔法书写顺序和字迹判断。“掉”字的提手旁书写顺序很清楚,先一横,再一竖勾,最后是一提。特别是一提,斩钉截铁,丝毫没有行书木字旁先撇后折的笔锋。

二是从引用典故的准确性和诗歌背景判断。“掉头”,是诗人引用杜甫诗句典故,“巢父掉头不肯往,终将入海随烟雾”,“棹头”只是指船头。*用“掉头”,还有一个鲜为人知的背景,就是他在南开中学毕业后,本想与其他大多数同学那样赴欧美求学,但因为经济困难,只能选择去经济负担较轻的日本,在他的内心存在一个由西向东的掉头过程。

由此,我们可以看出《大江歌罢掉头东》一诗,作者从1917年9月创作成第一稿,直到1919年3月,才形成定稿,书写赠送同学朋友。

,