以冷嘲热讽、煽风点火、风言风语、阴阳怪气等信息为主的 “不良信息”型网暴,是目前网暴中最难以界定与治理的类型。其形成的“舆论场”使受害者陷入无力摆脱的心理瘫痪状态,建议从多角度加大对其的治理力度。

文|张凌寒 中国政法大学数据法治研究院教授

编辑|郭丽琴

在网络暴力(下称“网暴”)受害人抑郁甚至自*后,很多人不理解,为什么受害人要看、要在意网上的言论?

据财经E法此前文章,网暴往往会从线上蔓延至线下:除了在线上遭遇失实“小作文”、恶评与谩骂,在一些案例中,网暴受害者还经历了个人信息泄露、持续被信访举报、公司劝退、因生病影响学习成绩而被规劝休学,甚至“社会性死亡”。(详见:一位牛津数学女博士的网暴“反击战”和揪出躲在暗处的网暴者,有多难?)

但如果网暴受害者并未遭遇线下的*扰呢?一些颇具误导性的观点依然认为,这些受害者只是因为“不够坚强”,只要他们离线断网,就不会被网络上的语言暴力伤害到。

事实果真如此吗?本文将分析网暴受害者的心理变化成因,并针对网暴治理关键因素——“不良信息治理”提出相应建议。

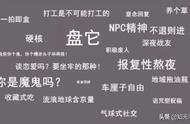

“受虐者综合症”如何产生网暴受害人在网络场域下遭受网暴后,经常进入无力摆脱的心理瘫痪状态,极易抑郁甚至自*。原因是,网暴并非是大量违法信息的简单集合,而是少数侮辱、诽谤信息刺激舆论情绪,叠加大量冷嘲热讽、煽风点火、风言风语、阴阳怪气的“不良信息”累积形成的网暴浪潮。这股浪潮,若短时间内涌现,会对受害人造成极大的心理创伤。

例如,新周刊曾调查过“粉色头发女孩被网暴去世”事件中的网络信息,如果说“粉头骗子精”构成辱骂,“老少恋”的恶毒揣测涉及造谣,那么大量诸如“一个研究生,把头发染得跟酒吧陪酒一样”“你发型是华师研究生?被人研究吗?”的表达显然难以划归违法信息范畴。此等位于灰色地带的信息并不明显损害社会利益,甚至难以被认定为侵权信息,却对被网暴者造成了难以磨灭的精神损害。

微量的语言暴力累积之后,会产生压垮受害人精神的后果。这类似于家庭暴力的受害者因长期受到虐待形成的心理和行为模式——“受虐者综合症”。这个概念是由美国研究家庭暴力的先驱、临床法医心理学家沃克博士对受虐妇女跟踪调查研究形成,并被美国《妇女儿童反暴力法案》所确立。

沃克认为,长期处于暴力关系中的受害者,在被长期打骂、贬损、侮辱、冷漠对待后,如“遭受电击后的小狗”一样在持续的、高强度的虐待折磨下心理发生变化,由最初的试图反抗到随后的无奈接受,直至最终形成心理瘫痪的状态。该理论也可以解释网暴受害者为什么会因为虚拟空间的语言暴力而抑郁甚至自*。“受虐者综合症”理论生动描述了受害者的反抗随着网暴的持续而逐渐趋弱、直至最终消失的过程。

最重要的是,受害者不再相信自身行为会存在某个可预测的结果,陷入了网络空间这个场域下的持续语言攻击,类似于家庭暴力受害者在家庭场域下形成的受虐与无法逃脱的心理认知,最终在回应、辩解无效之后,可能走向抑郁乃至自*。

压垮受害者的“不良信息”以冷嘲热讽、煽风点火、风言风语、阴阳怪气等信息为主的 “不良信息”型网暴,是目前网暴中最难以界定与治理的类型。

网暴治理的核心困境在于,是不良信息助推形成的“舆论场”使受害者陷入无力摆脱的心理瘫痪状态,而非某个具体违法信息如何追究发布者的法律责任。在“散则不足为惧,聚则声势滔天”的聚集性不良信息型网暴中,清晰划分数以万计的网友个体责任显然不现实。其核心冲突在于,法律的底层逻辑是个体责任自负,然而治理以“不良信息”为主体的网暴,却不可仅着眼于群体性攻击中的少数主导者,换言之,“雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的”。然而,防治雪崩却不可能通过确认“每片雪花”对雪崩承担何种程度之责任来实现。

此外,目前对网暴的治理逻辑是对现实中侵权等违法行为规制的延伸,但是如何划定“不良信息”和正常网络信息并无明确法律法规规定。

中国网络信息的治理,传统上遵循“违法-合法”的二分进路,针对违法信息设置了一系列的治理制度。对于造谣诽谤、侮辱谩骂、侵犯隐私等违法信息,中国已有相关判例适用《刑法》中的侮辱罪、诽谤罪、侵犯公民个人信息罪与《治安管理处罚法》有关规定对实施网暴者追究责任,并且《民法典》中有关人格权保护的条款和《个人信息保护法》中有关条款也为当事人提供了法律保护。这些制度清晰划分了合法与非法之边界。

而难以被界定为违法的“不良信息”带来的巨大危害已被产业广泛承认。如2023年3月B站发布《关于整治网络谣言、网络暴力类内容的倡导》,其中明确指出“对动机意图、道德立场等难以自证的心理态度或单纯通过主观臆想推测,对他人进行攻击”的信息也属于被限制的范畴,比如“这 UP 主在国外生活过,屁股歪”“我认为这个曲子作者是抄袭的,因为印象中这歌在哪儿听过的”等。

一方面对于被评论者而言,这些“诛心之词”很有可能会使他们陷入挫败、失望、愤怒、抑郁之中,客观上产生了网暴的伤害效果。

但另一方面,这些信息也有可能落入公民表达权利的范畴,难以设立统一明确的规范来区分合理的推测怀疑与恶意的揣测攻击。面对此类广泛存在的、处于灰色地带的网暴信息,当下的治理工具最为缺乏,治理难度也最高。诚如社科院法学所研究员孙宪忠所言,“必须认识到网络传播不良信息极端放大的社会效果及治理的法律问题。当然我们要看到一些网络经营者明显失察,只想挣流量不考虑网络不良信息对社会主义核心价值观以及法律秩序的损害的严重性。”

建议:扩大“不良信息”治理领域针对以上情况,建议网暴治理通过在信息发布环节扩大不良信息治理领域,实现类似于“网暴人身保护令”的不良信息管理制度。

目前,中国的不良信息管理制度只有在对未成年人保护中才要求平台履行不良信息提示义务,建议应将不良信息提示制度由未成年人保护制度扩展到网络生态治理一般规则。

首先,对于网暴中信息发布环节的不良信息治理,应该形成信息服务重点环节(热榜、热搜等)不得呈现,信息服务非重点环节(一般评论等)防范抵制、提示后方能呈现的基本制度框架。

其次,网暴治理中,不良信息的管理也应覆盖“点对点私信”领域。一位网络舆论研究者统计自己在线发布的视频后发现,每达到200万点击量,就会收到100封网暴私信。大量网暴私信涌入,往往给受害人带来巨大的心理压力,甚至引发严重心理后果。因此,建议应将私信中的不良信息也纳入管理范畴,突破只监管信息发布领域不良信息的规定。在中央网信办印发的《关于切实加强网络暴力治理的通知》中,要求平台优化私信规则,但政策性文件的规范尚未转化为平台的法定义务。因此,建议充实网暴信息分类标准,采取技术措施,防范网暴内容通过私信传输,并对可能遭受网暴的一般群体保护提供能力支持。当网暴预警监测到可能发生网暴时,给用户提供类似“人身保护令”的不良信息过滤功能。

最后,网暴治理也应参考反家庭暴力制度,针对施暴主体进行惩戒。无论是平台保护用户的防暴指南,还是不良信息管理制度,都并未对施暴者进行有效惩戒。治理网暴早就成为社会共识,但是迄今鲜见真正将责任落实到人的案件:“一千次舆论的声讨,不如一次法律的亮剑”。 应参照反家庭暴力制度,建立针对网暴主体的告诫书制度,以起到确认行为违法、提供违法记录、方便受害人日后寻求救济的作用。

我们研究发现,网络空间中,网暴的实施者通常会反复实施网暴,部分施害人会对受害者进行长期的*扰、攻击,即使账号被封禁还会申请新的账号继续攻击。多数平台要么没有权限要么无意追究,只提供受害人拉黑、屏蔽等自我保护方式。由于网络犯罪取证存证困难,即使网暴事件进入司法领域,受害人也难以得到充分的救济,施害人多能逃避追究。这造成受害人心理上的极大落差感,很容易形成二次创伤。

网暴告诫书的引入,旨在由公安机关借助告诫书锁定有不良信息网暴行为的个人,起到威慑作用。认定网暴行为的违法性质,可以为受害人日后的维权提供取证上的便利,和网络侵权制度中公安机关的取证义务相呼应。此外,告诫书也可作为一种软化的惩戒,结合公安机关对民事纠纷的调解职能,让行政权成为网络维权难以实现时公民可以依靠的力量。

总之,“不良信息”不违法不应成为网暴行为不被惩戒的挡箭牌,对发布不良信息是否违法的评价要结合其行为方式、实施次数等共同进行。

以引发广泛关注的“网课爆破”为例,网课参与者泄露网课会议号和密码,随后有关用户有组织地“入侵”在线课堂,强行霸屏、刷屏*扰信息。发布“老师我爱你”、广告等“不良信息”。这些信息内容看似并不违法,但如果行为人多次实施、或者有组织实施、以及以扰乱课堂秩序等方式实施,并造成了严重危害后果,则应该对其行为做出违法性评价甚至追究刑事责任。

网暴治理是综合性、系统性工程。网暴治理远远超出了网络信息内容治理的范畴,本质是网络环境下社会治理的重要命题。因此,网暴的根治需要由表及里,防治违法、不良信息只是治理的起点,根本性的治理还需深入到网络空间的表达、权力、关系和资源等层面。

,