今天想从社会工作基本要素界定的角度来谈谈

想象这样的一个场景

这样一个地方,大约好像似乎叫做医院,不知道医生是谁,也不知道病人在哪里,不知道哪里不舒服,百度了几个莆田系的网站资料,就想着给人做手术......

这个场景,荒谬吧......

大家再想象一下这样的场景

一个叫社工服务中心的地方(也许叫个别的什么名字),几个培训了大约一个星期的工作者,不清楚需求,不清楚问题,拿着昨晚看过的十年前的社工教材,高喊着“助人自助”的口号进行着想象中的专业介入......

这个场景,很熟悉吧......

说到这里,大家是不是隐约的意识到了一些东西?

我们为何能轻易的感知场景一的非专业性,但却对场景二的非专业性视而不见?

就医学而言,医院、医生、病人、治疗手段等要素都是非常明确的,如果在临床过程中与期界定有任何偏差,就能立马意识得到。

但场景二涉及的社会工作关键要素:社工机构、工作者、服务对象、伦理价值和专业方法,我们缺乏一种明确的界定,哪怕不专业我们有时候也很难意识到,时间长了甚至会认为是一种理所当然。

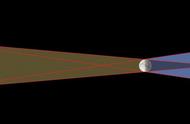

无论是医学的临床过程还是社工的实务过程,都可以比作是一组紧密有序的齿轮,它们高速而有序的运转着,每一个齿轮的规格,耐久度和间距都是非常考究的问题。在机械领域我们称之为“标准化”,在社会科学领域就是“专业性”。就像美国当年实施“标准化”的初衷:因为全球化大生产的同时,各地对零部件的理解有很大差异,单个零部件都没问题但组合在一起就完全不行。

非专业的实务过程,齿轮们规格大小不一,出厂日期不同,无所适从的强行挤在一起,一如当年工业里的“前标准化”时期。一个发动机想要很流畅的运行,需要对每个齿轮进行标准化的界定,而且不遇到特殊情况,绝对不能随意改变其标准。因为一旦一个齿轮发生变化,将会影响整个发动机的效果.....

我们现在的专业性讨论,经常是就某一要素而脱离了整体的行为,有时要求A齿轮更大(比如案主),有时候又要求B齿轮能更强韧(比如社会工作者).....没有从宏观层面去追求一种协调.....社会工作的各要素急待定义与界定,而且一旦完成,就不能擅自改动,特别是不能受一些非常规因素的影响。

关键要素界定不清,且能随意变动......这是社工难以专业化的一个重要原因

第一个要素:社工机构(应扩大社工机构的界定范围)

——写着“社工”两个字的不一定是社工机构,反之也不一定不是

追溯社会工作历史,西方社会工作机构形成于自发的“专业结社”,那时社工机构更像是对社会问题的一种回应,比如“艾尔伯福制”、“睦邻组织运动”和“慈善组织会社”。反观今天自称“社工机构”的组织,不少是“政策因素”和“利益驱动”的结果。缺乏自我成长的动力和使命感。于是会出现这样一个怪象,社工政策越是利好,社工机构越多,机构的专业化程度却越低。我们应该思考,究竟什么是社工机构,是写了“社工”两个字的叫“社工机构”还是应该包含实际做着“社工专业服务”的但叫其他名字的,别的组织。

如果扩大社工机构的界定范围,把基金会、民间社团等社会组织吸收进来,这些拥有完善的组织体系,机构宗旨,和服务领域的存在。能迅速的淘汰掉差的社工机构,为行业带来专业化的动力,重塑社工机构的社会形象。

第二个要素:工作者(应该采用广义和狭义的两者界定方式)

——重塑社会工作者的“身份认同”

不知从何时开始开始,社会工作的准入门槛一降再降,社工的“名分”仿佛罗马的市民权,最后变成了白菜价。(罗马衰亡的原因多样,其中一点就是滥发罗马市民权,最后本地居民失去了对自身身份的认同感和自豪感......西罗马帝国最终被蛮族所灭)。当我们在谈论社会工作者的时候,已经不知道说的是社工专业毕业的学生,还是一线的实务人员,还是指社区工作人员,甚至是志愿者了......当社会工作者失去清晰的界定,对工作者的专业性要求也变得无从谈起。

当年对“社会工作者”界定的扩大,是一种无可奈何而为之行为,成效也很明显,比如壮大社会工作者队伍,吸引政府对专业的重视等,特别是社工师考试的方式,培养了一大批初级的社会工作者,但与此同时也造成“社会工作者”概念界定不清,人才的评价缺乏层次性的问题,在社工队伍已经壮大的今天,如何重新对社会工作者进行界定变得至关重要,窃以为可以采用狭义和广义的两者方式定义它,“广义社会工作者”可以尽可能多的包含社工相关的人群,而“狭义的社会工作者”,则应该尽量的要求其专业性和实务能力。

第三个要素:服务对象(回归弱势群体的传统)

——现状:不断扩展的社工领域,政策导向的社工案主

对社会工作服务对象的界定,原本就是一个随时代不断扩展的过程,从《济贫法》中的贫民,到《社会诊断》重视心理弱势的因素,再到今天我们常常谈到人的“生理、心理和社会”三个层次的弱势。

无论时代怎么改变,我们关注的都应该是“弱势群体”,若社会尚处于“剩余性福利”的阶段,则应当将资源倾斜给最需要帮助的人群,这种以需求为导向的视角是社会工作界定案主的一个基本逻辑,但在实际操作过程中是怎样的呢?

对服务对象的界定过多的受政策的影响,服务对象的界定非常混乱。假如“文件”要关注留守儿童,那么一窝蜂的“儿童社会工作”,如果明天关注留守老人,又一窝蜂的“老年社会工作”,实务领域每天上演着“只见新人笑不见旧人哭”的桥段,有多少项目被关注的时候“高朋满座”,视线转移后“门前冷落”。我们就像一群游击队员,但连敌人在哪里都不知道。

看看这些年五花八门崛起的社工领域,有多少只是为了立一个山头,拉一面大旗,除了把越来越多的人变成社工的案主,除了社工领域以惊人的数量在增长以外,我们专业化并没有多少长进。

第四个要素:伦理价值(厘清与实务的联系)

社会工作强调专业价值,也经常以价值为基础,但是这些年一直没法构建出公认的本土化伦理价值体系,一方面是由于东西方价值的差异造成的,另一方面则源于我们经常不明白价值和伦理从何而来.....

这些年要说什么是最不确定,最混乱的,正是社会工作的伦理和价值观。

见过不少人张口闭口社工情怀,左手价值观的大旗,右手专业伦理的大棒,学术和实务不行,倒是熬得一手好鸡汤,如果要问伦理和价值是怎么来的,只有一脸茫然。看看社会工作的诸多理论模式,你会发现很多伦理和价值的影子,“增能理论”对案主中心的坚持,“优势视角”对案主潜能的聚焦,“人本主义之父”罗杰斯更是用一生的时间在实践他的“一致性”(参见《卡尔罗杰斯传记》)。所以,所谓的伦理和价值也是在社会工作实务过程中一步步形成的。

国内的社会工作伦理和价值也必须随着实务的过程一点点的形成。

看上去鸡汤的社工伦理和价值,其实与理论和实务模式有着密不可分的关系,而现在见诸于纸面的条目,其实是对相关经验和概念,特别是“假设”的一种抽象和整合。

第五个要素:专业方法(实务为导向)

——专业化不等于学术化......

关于社会工作专业方法的划分和界定,学术界已有很多尝试,大卫豪的划分和皮拉利斯的划分都是经典。但是社工界一直有这样的一个困境,好的实务很难写成好论文,“好的论文”一般又没多少实务性。这组矛盾主要是因为论文的写作方式更多是一种逻辑演绎和经验验证这与一线实务的语言体系就存在着巨大鸿沟。强行写出来的文章要么感觉不学术,要么就变得脱离实务本身。因此本土化的理论构建举步维艰,大多数“好论文”抽象程度过高,没什么指导意义,所以每天都在呼吁理论的本土化,结果是本土化的经验并不能变成本土化的理论,缺乏对本土化专业方法的界定,是社会工作缺乏专业性的又一重要原因。

当然,实务与学术在语言体系的巨大鸿沟,这不是国内的问题,其实在整个国际社会工作领域都存在。而想要弥合这两者.......

,