由以上分析可见,在《法国组曲》BWV817中的八首舞曲中,旋律都不是天马行空,随意创作出来的,是巴赫经过反复思量、精心设计出来的,这使得八首舞曲虽听上去风格各异,所表达的情感、展现的画面都不一样。

但实际上一脉相承,每首乐曲都紧扣主题,在音乐的内部还是能挖掘出许多共性,仅仅依靠六个音能发展出这么多优美温馨、极具特色的舞曲,笔者也在其中充分感受到了巴赫键盘作品中的音乐语言的魅力。

主调音乐特征明显相传《法国组曲》是巴赫为其第二任妻子安娜所作,故整套组曲显现出的人文情感与《英国组曲》《德国组曲》相比更加丰富,其结构精巧、旋律灵动,充分展示出了温馨和浪漫的生活气息,以及巴赫本人对美好生活的向往,这其实也是将音乐重归至人的本性中的体现、启蒙精神于音乐之中的体现。《法国组曲》BWV817的音乐语言中也体现着了当时欧洲音乐创作思维上的一种转变:从围绕纵向的“Harmony”转变为更关注横向的“Melody”。

卢梭认为,用音乐的手段来激发人们的情感体验或使人们趋近一种特定的情境,唯一的路径就是通过旋律。但在该部作品中的情感表达与后来我们所说的浪漫主义式的情感表达是不同的。

从结构上说,浪漫主义式的情感表达是以单旋律线条为主,各种伴奏织体为辅;而在此作品中中表达情感的方式多为声部间的纵横对比,旋律依然离不开和声,但此时的旋律就不是仅仅依附于对位而存在了,即在创作时,旋律是优先于对位考虑的横向存在,如何丰富横向旋律来创作出更加美好、动听的音乐,以及如何使用旋律来表达特定的情感是当时以及后来的作曲家们渐渐更为关注的问题。

这种变化所带来的结果是:由于作品是围绕优美的“旋律”进行展开的,那么其余声部之间的关系变得更为紧密,它们都有着一个共同目标——支撑主题旋律声部,这无疑不是主调风格的一种显现。

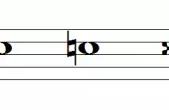

例如:在小步舞曲(谱例9)中,右手的高声部作为旋律声部,四句道出了起承转合,使该首乐曲更加婉转、动听,同时,其余声部在其中支撑旋律声部的意味明显,左手休止一小节后以八度低音形式低调呈现,既在和声进行中提供了和弦的主音,又丰富了听觉体验,以最简约的方式将情感内化,使音乐在注重主题旋律的基础上又增添了层次感,也使得看似朴实的乐曲中却充满着厚重的情怀。

世俗性的体现

在本节所提到的“世俗性”与常规意义上理解的“世俗”是不同的概念,人们提到“世俗”,通常指的是世间的俗事与俗物,但在音乐中,“世俗”指的是精神层面的,世俗性的音乐作品更加关注大众的生活,关注人们内心的世界,而不只是单一地信仰、崇拜上帝。在今天,“世俗”与“宗教”已发展成一对完全对立的概念,但在巴赫时代,“世俗”与“宗教”之间的差别只在于外在是否禁欲,内心对上帝的虔诚是一样的。

在启蒙运动给欧洲的人民带来了精神、观念上的洗礼与革新的时代背景下,人们开始追崇世俗化的音乐产物,这也使得巴赫在用音乐表达对上帝敬仰的同时,更加关注民间的生活,生活中的趣味也体现在了他当时的音乐创作中。在下文中笔者将对《法国组曲》BWV817这部作品进行世俗性的探讨,这不仅是对作品更深层次的挖掘,也有助于对于音乐作品的理解与把握。

另外,笔者仍需强调的一点是,在《法国组曲》中蕴藏着细腻而又复杂的情感,巴赫绝不仅仅只写给上帝或是人民的,虽在本节中的重点是对与世俗性的体现展开论述,但并不代表笔者否认或忽视了在该作品中宗教性的存在,下文的论述中只是将侧重点立于“世俗性”的讨论,并未将世俗性与宗教性割裂开来。

音乐素材源自民间

笔者在上一章也有提到,组曲这一体裁就是根据来自不同国家、不同地区的不同风格的舞曲组成的,这一体裁形式到了巴洛克时期的到了充分的发展。组曲形式的流行也使得一些民间音乐创作者会根据当地的民间舞蹈,提取其节奏、情感、韵律作为素材,创作出一些具有当地民族风情的舞曲,并因此初步发展为可以用器乐独立演奏的音乐。

这些音乐素材受各国的风俗习惯、人们的性格特点影响,形成自己独特的风格,巴赫在《法国组曲》中为我们描绘出了一幅幅轻松飘逸的生活画卷。如:小步舞曲原是来自田间的农民舞曲,后来传入宫廷后变得典雅,但我们仍能从中感受到其朴实、简单的音乐气质。

再如;萨拉班德,它最早与葬礼有关,在乐曲中有着较多的长时值音符以及长气息的乐句,从而营造出一种庄重严肃的仪式感。因此,《法国组曲》具有很强的故事性,如歌地描绘出民间的烟火气息,同时又加以宫廷里优雅的风貌,在当时成为人们消遣娱乐的审美典范。

尽管巴赫一生从未离开过德国,但他用其精美的音乐语言向我们诉说着各国的风土人情,与他理性的其他音乐作品相比,《法国组曲》的演绎显得更加丰富有趣,也充满着与时代审美相吻合的世俗性。

创作动机生活化17世纪开始,管风琴也不仅仅只限于在教堂中使用,在日常的社会活动中也会其作为伴奏乐器,器乐音乐的迅速发展也为巴赫世俗作品的创作提供了更多地现实可能。在巴洛克时期,随着古钢琴的发展,器乐逐渐出现了一些新兴的体裁形式,如托卡塔、前奏曲、赋格曲、组曲、主题与变奏、奏鸣曲等等,“其中最重要的是主题与变奏和组曲这两种”。

巴赫写的古钢琴作品主要是为了他的孩子以及学生所写,目的是为了帮助它的教学与学生们的练习,并不单纯为了宗教仪式,因此,这些作品其中的宗教意味就没有那么重,更加地接地气和平民化,富有世俗的生活气息与人情味。

相传《法国组曲》是巴赫为她的第二任妻子安娜而作的,从创作角度来看,其中的浪漫体现在各种音乐要素中,如明朗的调性、优美的旋律和热情的节奏等,即便在乐谱中没有丰富的表情记号,也能从音乐中体会到其中的浪漫情感。

又如阿勒曼德中的宁静、萨拉班德的庄严、吉格的热情,无一不体现出音乐本身的浪漫属性。巴赫在该部作品中以最简约的方式将情感内化,这使得这部作品看似朴实,却有着厚重的情怀,从而带给你丰富的感情体验。故其曲调相比于他的其他键盘作品更加地具有生活气息,曲调更加地曼妙、细腻,更加地充满情感。

舞蹈性音乐元素

附点节奏

附点节奏在舞曲中也是一种非常常见的节奏型,由于两个音符的时值长短不一,使音乐带有一丝不稳定感,另外,在力度上也强调了前一个时值较长的音符,对后一个音符做了弱化处理,十分有舞动感。

然而,附点音符在不同风格不同速度的乐曲中所呈现的效果也是不同的,在快板乐章中,附点音符会增添乐曲的动力感和舞步感,而在慢板乐章中,附点节奏会给旋律增添一种娓娓道来的感觉,倾诉感强,如萨拉班德舞曲中,就带有很多的附点节奏,开篇第一小节就分别被一个小附点和一个大附点占满,奠定了全曲的情感基调。全曲频繁使用附点音符,也使音乐忧郁的气质更加显现出来,让乐曲渐渐深入到人们的内心深处,形成情感共鸣。

切分节奏

切分节奏改变了节拍中内在固有的强弱规律,强化了音乐的舞蹈性和趣味性,使乐曲更加具有新鲜感和律动感。由于切分音时值比节拍重音要短,演奏起来会给人一种跳跃的感觉,但在第二个音上,节拍重音又与节奏重音有了短暂的形式上的重合,这种由不稳定进行到稳定的节奏形式,使音乐产生了很强的舞蹈性,既强调了音乐的语气,也为乐曲所要表现的音乐形象增色不少。

音乐源自生活,在乐曲的切分节奏处,舞者通常在弱拍上踏脚,在重拍上拍手,能给人一种坚定、有力、活泼的情绪,是一种较具有代表性的节奏形式。在阿勒曼德舞曲中,就频繁运用了切分节奏,如第9、10小节(谱例11)中,四拍内出现两个连续的大切分,接二连三的切分节奏,营造出号角般的战斗氛围与音调,音乐因此而获得一种巨大的内在推动力,第二个切分节奏出现产生的情绪又比第一个更强,又随着音高的级进,形成一浪又比一浪高的气势。

穹顶型旋律

穹顶型的旋律线条就像高耸的塔尖,这种旋律通常表现出一种激情澎湃、热情洋溢的音乐情绪,在库朗特舞曲的开头就以快速的级进音阶式进行,向上行进了12度至乐句最高音B,停留半拍后往下落,这种浪潮式的旋律进行体现出一种难以遏制的热情。

波浪型旋律

波浪型的旋律线条多因音符的回旋反复而形成,使旋律更加流畅自然,同样在库朗特舞曲中,如13-15小节,巴赫以重复的手法来创作波浪型旋律,这体现了舞曲元素中重复性的特点,重复的作用是为了强调和巩固旋律,这样波浪型的旋律回旋加强了舞曲中的律动感。其中,旋律在E与B音之间上下起伏,这种波浪型的旋律也使曲调更加婉转。