教学背景

贾平凹的散文《一棵小桃树》,选入统编语文教材七年级下册第五单元。单元导语指出,“本单元学习托物言志的手法:体会如何运用生动形象的语言写景状物,寄寓自己的情思,抒发对社会人生的感悟”。在教学时,我围绕这一要点,以题目为抓手,带领学生学习写景状物的方法,进而体会作者借小桃树所寄托的意旨。

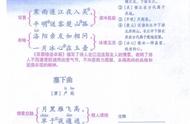

教学实录

师:老师在备课的时候,百度了“一棵小桃树”,百科里显示文章还有别名“我的小桃树”;于是又百度“我的小桃树”,百科里有这样一段文字“曾经入选人民教育出版社中学语文教材第四册,并选入鄂教版(湖北教育出版社)六年级下学期第8课”。也就是说文章有两个题目,我们先来看看这两个题目的相同点吧!

生:同样都标明了文章是写桃树的。(生笑)

师:大家笑是觉得回答得太简单了吗?真理往往都是简单明了的。准确地讲,都有“小桃树”三个字。也就是说文章的写作对象是“桃树”,而且“小”,那课文哪些地方表现了这棵桃树的“小”呢?

生1:第2段称小桃树为“纤纤的生灵”,这个“纤纤”写出了桃树的小。

师:不错,“纤纤”是有细小的意思。

生2:第9段开头的“弱小”。

师:不错,这个应该是最直接的了。

生3:第4段写它是“瘦瘦的,黄黄的”。

师:用一个词语来概括应该是什么?

生3:瘦黄。

师:我感觉“黄瘦”更好一点吧。

生4:第5段最后一句中的“默默”。

师:“默默”是怎么体现“小”的呢?

生4:“默默”写出了小桃树不被人关注,是独自生长。

师:“它却默默地长上来了”,大家注意这个“却”字,有没有什么特殊的意味?

生5:有的。一个转折,说明它长上来是出人意料的。

师:小桃树就是在别人意想不到、毫无思想准备的情况下长高长大了,加上“默默地”,足以看出它生长得很孤独、很卑微,有“小”人物的感觉。

生6:第4段说“它长得很委屈”中的“委屈”,说它有苦说不出。

师:这里的“委屈”是写它的内心感受吗?

生6:好像是表现小桃树生长得不够舒展。

师:有点意思。这里好像还是应该从观察者“我”的角度去理解,是作者感觉它长得很卑微和费力,是吧?

师:第6段的“猥琐”,写出了小桃树长得慢,外形矮小又不中看。还有没有呢?

生7:第4段的“没出息”不知道是不是?

师:这是奶奶的评价。你试着说说它与“小”的联系。

生7:“没出息”是说它没有用处,结不出好的果子来。

师:“没出息”是从小桃树的生命价值来说的,没有前途当然就卑微,就微不足道了。大家找了文中许多表现桃树“小”的词语,那么“我”对这棵小桃树有哪些感情呢?

生8:觉得它可怜。第2段看到风雨中挣扎的小桃树,“我千般万般地无奈何”,也多次提到“可怜它”。

师:是的,这段文字作者运用了拟人的手法,写小桃树在风雨中“哆嗦”“慌乱”,以至于自己都不忍心看了,足见小桃树的弱小,自己的心疼,但又很无可奈何。

生9:第4段,“它竟从土里长出来了”“我却不相信,执着地偏要它将来开花结果哩”,这两句中的两个副词“竟”和“偏”写出了“我”对小桃树的独特感情。

师:什么样的独特感情?

生9:“竟”是没有想到,结果小桃树就长出来了,尽管它是“拱”出来的。

师:“拱”出来是什么一种情形?

生9:“拱”说明它长得很费力,很慢,很不容易。

师:嗯。“拱”写出了小桃树生长出来是很艰难的,不像《春》中的小草是“钻”出来的那么有力度。你继续说说“偏”。

生9:“偏”字写出了自己不赞同奶奶“没有出息”的说法,坚信小桃树能够开花结果。

师:会这样分析词语,咬文嚼字,算是步入语文学习的正途了。

生10:从最后一段可以看出,“我”对小桃树是心存感激的。

师:请你朗读一下这一段。结合这一段内容,请你说说,作者为什么要感激小桃树。

生10:因为小桃树是作者的“梦”,而且是“梦的精灵”。第3段,奶奶说“含着桃核做一个梦,谁梦见桃花开了,就会幸福一生”。

师:是的,这个小桃树就是作者用桃核种下长成的,用文中的话来说,“它是我的,它是我的梦种儿长的”。现在我们对小桃树的认识又上升了一个高度,小桃树原来代表的是“我”的“梦”,那除去“梦”以外,还可以将小桃树说是“我”的什么呢?

生11:懊丧。第8段最后,“看着桃树,想起没能再见一面的奶奶,我深深懊丧,对不起奶奶,对不起我的小桃树”。

师:这里仅仅是“懊丧”吗?

生12:还有思念。

师:谁思念谁?

生12:“我”思念奶奶。

师:仅仅是“我”思念奶奶吗?

生13:应该也有奶奶生前对远在城里读书的“我”的思念。

师:不错!这个小桃树是在奶奶启发下种的,又在奶奶的爱护下长大的,它更应该是祖孙间“爱”的见证。除去“梦”“念”“爱”以外,还可以怎么说?

生14:指示灯。第13段有一句,“像风浪里航道上的指示灯,闪着时隐时现的嫩黄的光,嫩红的光”。

师:怎么来理解这个指示灯呢?

生14:作者用了比喻写法,形象写出了小桃树对自己人生的指引作用。

师:很好!小桃树还指引了“我”的人生道路。结合文章说说,小桃树是如何指引的呢?

生14:第7、第8段介绍了自己走出大山到城里上学,感受到自己的渺小,感觉到自己的幼稚天真,说明作者的人生遇到很多坎坷,加上山里农民出身,就与小桃树的命运相似了。

师:那我们能不能说,作者表面上在写小桃树,实际是在写自己呢?

生15:可以这么说。

师:这是什么写法?

生15:托物言志。

师:很棒!从这个角度来看,文章以“我的小桃树”为题,是不是很合适呢?

生16:是的。而且“我的小桃树”在文中还多次出现,老师你让我们作文要多点题,这篇文章的做法就很值得学习。

师:老师赞同你的说法。但问题是,为什么教材用了“一棵小桃树”这个题目呢?

生16:我查了资料,说这篇文章的写作背景是1976年,作者用“小桃树”的形象来象征“文革”中成长起来的一代。

师:主动查找资料解决问题是相当可取的,希望大家都能向你学习。你的意思是说,这棵小桃树不仅仅是属于“我的”,还包括作者在内的一代人。

生16:是的。“我的”只能指作者,而“一棵”可以指更多。

师:有道理。“我的”表示领属关系,有很强的限定性;“一棵”只标明数量。而“一”又是一个有着相当分量的数字。关于“一”,老师查到三句话:“一,惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物”(《说文·一部》);“一也者,万物之本也”(《淮南子·诠言》);“抱一而天下式”(《老子》)。可见中国人对“一”是崇敬有加的,认为“一”是万物根本,并可成为一切的范式。用大家熟悉的那句道家名言来说,就是什么呢?

生17:道生一,一生二,二生三,三生万物。

师:这是《道德经》里的话,认为“道”是独一无二的。深谙中国哲学的作者,对于人生之“道”肯定会有所思考,也许他感觉到了这篇文章不应该太局限于“小我”,于是“一棵”就代表更多的人,那还可以怎么多呢?

生18:我想每一个有小桃树经历的人都可以吧。

师:同学们读得越来越有高度了。“一棵”确实可以突破“我的”局限,具有了普适性,甚至有了整体性。文学作品的魅力就在于它能突破“小我”到一类人:伟大的作品都能关乎每一个人的命运。小桃树出身卑微,孤独寂寞,又饱经风雨,却仍能顽强生长,它所代表的是一种常态的人生。对于人生中的坎坷与挫败,我们只要都能像小桃树那样手捧爱心、胸怀梦想、坚定信念,又何尝不会幸福一生呢?课下请同学们阅读贾平凹同类题材的散文《丑石》《文竹》等。

教学反思

“一线串珠法”又称“冰糖葫芦法”,是写作中常用的结构方法,可以使文章一线贯通,纲举目张。本节课我抓住“题目两种说法的比较”这条主线,逐层推进,领着学生品读领悟。先是学习散文主要写作对象“桃树”,围绕“小”来感受它从外而内的瘦弱、病态、孤独、坚韧、顽强等特点;再揣摩作者对小桃树的感情,把学生的关注点引导到小桃树的寓意上来;然后再将学生的注意力转移到作者身上,把小桃树与作者打通,学习托物言志的写法,带领学生感受小桃树的多重寄寓:梦想、思念和虽身处逆境仍顽强不屈的人格追求等。以上仅仅是对“我的小桃树”的讨论,再借助“一棵”与“我的”之比较,将写作对象的象征意味逐步提升,从“小我”到“大我”,将小桃树的喻指范围扩展到与“我”一样经历的一代人,这样物象的典型意义就更广泛了,散文的意蕴也就更为丰厚了,学生读书的思考感悟也会更加全面深刻。

在教学过程中,我不仅关注学生阅读层次的逐步提升,还特别注重语言的学习,比如对动词“拱”、副词“竟”“偏”等的理解,以增强学生语言建构与运用的能力。

(作者单位系江苏省苏州市立达中学)

《中国教师报》2020年09月16日第5版

作者:张广武

,