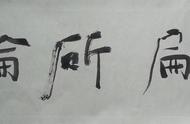

“花如遗恨不重开”:以意逆志的难题

顷阅吕本中《东莱诗集》,有《暮步至江上》一首,云:“客事久输鹦鹉杯,春愁如接凤凰台。树阴不碍帆影过,雨气却随潮信来。山似故人堪对饮,花如遗恨不重开。雪篱风榭年年事,辜负风光取次回。”对其中“花如遗恨不重开”一句,颇有疑问。盖花开落有时,只要气候正常、花未枯死,岂有“不重开”的道理?戏文小说中也常说“花有重开日,人无再少年”,则似乎诗句有悖常理。又想到或许诗句是作者即景之作,见此处花当开未开,故云。但似乎除非他曾经同样的时节到过同样的地方,且当时花开烂漫,否则言“花不开”则可,言“花不重开”,“重”字总有些没有着落。久思未得,只能求助于注本,所幸近年来出版了两种吕本中诗集的注本:上海古籍出版社出版祝尚书先生笺注的《吕本中诗集笺注》与中华书局出版韩酉山先生校注的《吕本中诗集校注》。但翻阅二书,依旧找不到理想的答案:祝注详于典故与时事的注解,于此句一无发挥,韩注多有串讲,倒有一番解释:“意谓花在寂寞中自开自谢,如今仿佛带着遗恨不再重开。”但也没指出因何作者要说“不再重开”。

注本中没有找到理想的答案,只能再反求诸己。一再思考,终于恍然大悟:我们似乎都为前句“山似故人”一句所障敝,想当然地认为“如”字是“像”“似”之意,但其实它也可以有假设的意味,释为“如果”,如此疑虑似可涣然冰释:我们的传统认为,花草树木、天地自然一类,皆为无情无思之物,故或能长生,或荣悴有节,谢而能重开,死而能复生。这自诗经《隰有苌楚》“夭之沃沃,乐子之无知”开始就是如此(钱锺书先生《管锥编·毛诗正义·隰有苌楚》条即有论)。孟浩然诗“草木本无意,荣枯自有时”即此意。吕居仁此处则是反用其意,说花如果有遗恨(即带着感情),则不能重开了;“花不重开”之违反一般规律,正是有“遗恨”这一假设前提在。这正与李贺之“天若有情天亦老”以及宋初石曼卿给他对的下联“月如无恨月长圆”是一个道理:天之亦老,月之长圆,违反自然规律,正是诗人加入了他们的想象与假设,使它们“有情”“无恨”而来的。

我们传统认为,“诗者,志之所之,在心为志,发言为诗”,即诗歌是通过修辞表现诗人内心情感与意思的。反过来,诗歌通过文字符号流传下来,我们今天的人要去读懂领会,即要透过文字,理解诗人内心的情感与意思,这就是孟子说的“以意逆志”。这话看似道理浅显,但做起来却困难:今天处于同时代的人物之间的对话,语言没有障碍,尚不能将对方的意思完全契会于心,更何况我们对千载之上的古人?且诗歌原本就是修辞的艺术,其中又有比喻、象征、用典、倒装等各种语言技巧,“以意逆志”又谈何容易?因此,虽则如今古籍整理成果斐然,且十分注重古书之“现代转化”,故各类诗家、诗集之详注本、简注本、普及注本蔚为大观,但鲜有能完全“以意逆志”,做到完全无误地领会每首诗背后诗人所表达的情感与意思的。还是以吕本中诗注为例,其《寄吉州若谷叔》云:“念我江西老斫轮,久无漫鼻与挥斤。千金莫买蛾眉笑,留寄溪堂病主人。”其中“老斫轮”三字,出自耳熟能详的《庄子·天道》“轮扁斫轮”的典故,此二注皆已涉及,且言此“老斫轮”可引申为经验丰富、技艺高超之人。但对诗中究竟指涉其何种技艺高超,则韩注颇为含混,未再发挥;祝注则云“言其做官经验已很丰富”。则似于义未安。其实,杜甫《偶题》“车轮徒已斫”,就曾用过“轮扁斫轮”这个典故,来比喻自己的诗歌技艺。故后世所谓“老斫轮”者,多用以指诗歌技艺的精湛。如姜夔论杨万里的“翰墨场中老斫轮”之类,此处“老斫轮”似亦当如此解释。故后句所谓“久无漫鼻与挥斤”,再用《庄子》里“运斤成风”的典故,郢人与巧匠,二人神乎其技的配合,自不是笼统地指二人“叔侄关系极融洽”,而或指叔侄二人久未切磋诗技,有诗歌唱和类的通问了。

“方尝勾践胆,已补女娲天”:大家学者未能圆融处

对古人的意思解释不通或不圆融,倒也不是什么奇怪甚至丢脸的事,也不尽关乎学问与水平。因为毕竟学问极佳之人,也有对一些常见句子解释不通的时候。曾听过这样一个故事:嘉庆帝读《洛神赋》时,对“凌波微步,罗袜生尘”的感到不解,向纪昀请教。纪昀思忖良久,只能坦言:“臣幼而诵读,习焉弗察。”大学问家如纪晓岚,也不知“罗袜生尘”的意思,由此可见,要读懂注通古人的诗句有多难。大家学者的成名注本,也或多有解释得不那么到位的地方。钱锺书先生以读书极多、学贯中西、学识渊博著称,且他颇能以渊博的学识,融会贯通,对古今中外典籍中常人无法理解或没有注意的文字修辞有独特高妙的解读。《宋诗选注》则是他诗歌注本的成名作,其手眼自然高出常人。但该书出版之后,即一直有人提意见,他也多次于再版时“补注”于其间。近年来,更有不少贤达之士对其中的注解提出看法。可见书中应尚有不少注释未能圆融之处,兹举一例。

注选汪藻《己酉乱后寄常州使君侄四首》的第二首:“草草官军渡,悠悠敌骑旋。方尝勾践胆,已补女娲天。诸将争阴拱,苍生忍倒悬。乾坤满群盗,何日是归年?”解释“方尝勾践胆,已补女娲天”二句云:“越王勾践卧薪尝胆,立志报仇,终能灭掉吴国;女娲氏看见天缺东南,炼石补天。这一联说,抗敌雪耻的信心和行动已经挽回了国家灭亡的命运,在东南又建立了政府;涵义是只要坚持努力下去,恢复失地并不难。”勾践卧薪尝胆、女娲炼石补天,都是常见典故,但钱先生的串讲,是否准确?汪藻此四诗的背景,所谓“乱后”的“己酉”是建炎三年,彼时正是宋廷多事之年。当时刚刚南渡,是年三月,宋廷方经历了苗傅、刘正彦兵变。而十一月辛未,“宗弼(兀朮)入建康”,十二月己卯,“上次明州”,高宗只得入明州海中躲避,南宋小朝廷摇摇欲坠。这组诗的第一首有“航迁群庙主,矢及近臣衣”、第三首有“经旬甘半菽,尽室委扁舟”句,即极写避乱海上,官军朝廷狼狈之态;本首之“乾坤满群盗,何日是归年”及第四首“只今衰泪眼,那得向君开”,则极写自己的彷徨无助,看不到未来。如此情境与心境下写的诗,如“方尝勾践胆,已补女娲天”二句,作钱先生的解释,是否太过积极乐观了?似与整组诗的基调有些不大合拍。

思量再三,姑且想出了一个自己还算满意的答案,二句当说宋高宗的经历:“方尝勾践胆”,吴越争霸,勾践为夫差困于会稽,他听从范蠡意见,入吴为质,后得夫差放还,如此才有后面卧薪尝胆、励精图治的故事;而宋高宗在第一次金人围困汴京之时,时为康王的他也作为质子入金,不久被放还,之后作为天下兵马大元帅,有率兵勤王与应天继位及南渡诸事。“女娲补天”的典故中,有“断鳌足立四极”的情节,因此后世有“补天立极”的说法,“立极”又与《尚书》里的“立皇极”联系,一般用于指涉“中兴之主”重整纪纲、重新建立政权,如唐隆政变后被李隆基(玄宗)重新扶上位的睿宗,即在《诫谕天下制》中说“皇太子隆基,见危而起,补天立极”云云。因此此处之“已补女娲天”,与钱先生所说倒差别不大,应指高宗之重整纪纲、建立了南宋的小朝廷。二句连起来,应说高宗才经历了如勾践入质放还、卧薪尝胆之事,就已经重建了一个南宋的小朝廷。“方”“已”二字,言高宗速度之快,颇有意味:一方面,勾践卧薪尝胆三年方能复国,高宗刚刚经历了祸事就能“重整纪纲”,可说拍足了皇帝的马屁。另一方面,此句或亦有暗讽:可见这个政权建立得多么仓促!这也和前句“草草官军渡”有些呼应。

“人面桃花”与“春江水暖”:典故俗语的功夫

有不少人认为,注诗之难,在于中国诗歌的用典习气,典故繁复,让人费解。更何况,除却注明典故、疏通意思之外,因古人作诗,往往“有所本”,即承袭模仿前代人诗文中的意思,或者更高级一点,“点铁成金”“夺胎换骨”,因此诗注往往还要“挖挖脚跟”,找找所注诗句所承袭或者翻用的前代诗文甚至是俗语,这一点十分“吃功夫”,因诗中所用典故或可根据类书、辞典甚至现在的电子检索工具按图索骥,而此类被承袭或者翻用的句子,与原来的诗句相比,往往已经面目全非,只能靠个人阅读积累,偶然而得的。即使是一些十分简单、大家耳熟能详的诗句,也未必一时能想到其诗意所本。如崔护《题都城南庄》“人面桃花相映红”句,我的老师寂潮先生曾告我,此句看似是崔护一时兴会的独创,但其实也有所本,即出庾信《春赋》“面共桃而竞红”,此事多为前人注家所不晓,但俞曲园的《茶香室丛钞》里有(俞樾的《茶香室丛钞》,其卷八云“庾子山《春赋》:‘眉将柳而争绿,面共桃而竞红’人面桃花句本此,古人虽率尔漫笔,亦有来历也”)。他曾将这一出典告诉过赵昌平先生,因此昌平先生加入了他与马茂元先生合编的《唐诗三百首新编》;后来,我还发现《唐诗鉴赏辞典》2004年第二版该诗的鉴赏(署名刘学锴先生)较之1983年第一版多了“虽自北周庾信《春赋》‘面共桃而竞红’化出”一句,第二版《唐诗鉴赏辞典》的审订者名单,正有寂潮先生的名字,想必此句即先生所加。

苏轼《惠崇春江晓景》“春江水暖鸭先知”一句,历代注者亦无注其出处的。但后世有一个极有名的公案,即清代毛奇龄对该句的评价问题。王士禛曾言毛奇龄论该句曰“鹅也先知,怎只说鸭”,并以之为笑柄,表示毛氏对该句解读之蛮横无理。后来钱锺书先生之《谈艺录》已辨其对毛奇龄说的夸张与歪曲:《西河诗话》里的说法,是汪懋麟与毛奇龄论诗至此句,汪言该句胜唐诗,而毛不喜宋诗,故言该句出自唐人的“花间觅路鸟先知”句,而“鸟先知”则是相对人而言,有所着落;“鸭先知”,则“若鸭则先谁乎?水中之物皆知冷暖, 必以鸭,妄矣”。以示苏轼体物不真,较之唐人还差不少。毛氏实际之论,并非如王士禛所传的蛮横无理,甚至看似有理,更能诡辩。钱先生对毛奇龄的说法,自然是不同意的,但未展开讨论,只点出该诗为题画诗,苏轼之描写,是即目之作,他想象画中的鸭先知水暖,比较对象自然也是诗人自己,即“先者,亦先人也”。王水照先生在1980年代发表的论文《生活的真实与艺术的真实:从苏轼〈惠崇春江晓景〉谈起》(收入《苏轼研究》,《王水照文集》第三卷),则对毛奇龄之论及后世围绕它的展开讨论的来龙去脉,梳理更为详细,并拈出了毛奇龄的支持者张文檒、王鹤汀的言论,又对各论做出了一番精彩的评骘,较之钱先生更详细。他认为,毛氏一方的言论,是不知艺术的真实与生活的真实不同,也不知艺术形象的个别与普遍。诗句中鸭的感知不同于生物学上鸭的感知,而是要通过个别表现普遍,通过鸭来传递春的信息,这是艺术创作的一大规律。

钱、王二先生对毛奇龄于“春江水暖鸭先知”句的评价,考索详尽、议论平正,自是不刊之论。不过,近读宋人笔记,方悟“春江水暖鸭先知”一句,可能也有出处。《老学庵笔记》卷二:“淮南谚曰:‘鸡寒上树,鸭寒下水。’验之皆不然。有一媪曰:‘鸡寒上距,鸭寒下嘴耳。’上距谓缩一足,下嘴谓藏其喙于翼间。”似“鸡寒上树,鸭寒下水”,为宋人之俗语,虽陆游认为这是音讹,但也说明这样的说法曾经存在过。又考《五灯会元》《景德传灯录》等,云门宗的文偃法师(唐末人)亦已有此语。则此语实际为唐宋时期即已流传的俗语。所谓“鸭寒下水”者,即天寒时,鸭即下水避寒。反过来说,鸭是以在水中为暖的。俗语单拈鸭出来,亦说明它较之别的动物,对水暖特别敏感。苏轼题画,见鸭游水上,展开“水暖鸭先知”的联想,其实也有俗语作为依据。清人郝懿行《晒书堂集·笔录》反驳陆游之说,认为“距、嘴理新而换字,树、水义当而惬心”,俗语还是应以“鸡寒上树,鸭寒下水”为正,之后又说:“鸭寒下水,以冬间水暖故耳。……东坡亦言‘春江水暖鸭先知’。”已将东坡句与俗语联系在一起。如此,毛氏的言论,不特是不知以个别表现普遍,违反艺术创作律,更是未知苏轼此语实有所本。倘若东坡再生,可与毛奇龄对质,或许也会学王安石反驳欧阳修那样,调侃一句“西河不学之过也”!

画眉何必学张敞:刻板印象与草木皆兵

典故确实是“以意逆志”的一大障碍,但有时却也不在典故本身。晚清沈曾植出入老释,学问极佳,其诗歌也是典故繁复,还有不少佛教、道教的用典,加之晚清之今典,往往让人读不懂。故《光宣诗坛点将录》比其为“青面兽杨志”,评语:“十八般武艺高强,有时误走黄泥岗。”除婉讽他参与张勋复辟事外,即指其学问渊博,然作诗确非本色当行,故喜用僻典,诗意多为人所不晓。钱仲联先生勇作郑笺,撰《沈曾植集校注》,注明典故之余还有时事的疏解,尤于其中佛道两家典故,颇有发明,功莫大焉。但其注沈诗出典,往往又失之过详,导致诗意反而不确。如《叠韵金危危诗》(金危危即金危危日,中国历法风俗里,十二建除日中有“危日”;二十八宿中又有危宿值日;此外历法又与五行相关,如某日既是金日,又是危日,且为危宿值日,即称金危危日,传说此日祭祀可致富)“痴绝户前三拜设”之注,先引《世说新语》注中讲顾长康三绝之“痴绝”,再引《仪礼》“三拜众宾”,甚至还引了《唐诗纪事》里方干称“方三拜”的典故,似乎一句诗里,作者用了不少故实。但细思诗意,则似未用典亦能说通:痴绝即“痴之绝”,犹今俗话说“痴得很”;三拜,祭祀之礼。这句话的下句是“望来日利万金添”,二句意思连起来,便是:世俗认为金危危日三拜祭祀可以致富的说法傻得很,他们痴心妄想,只想日添万利。用语虽有些曲折难懂,但其实并无僻典,甚至羌无故实。钱注引用了好几条,对理解无甚帮助,反而给人以无所适从之感。如此,所谓用典习气对诗句的障蔽,有时即在于理解者或注家对有用典习气诗句的一个预设与刻板印象:此人喜用典,必然句句有出典。注诗则疑神疑鬼,看到一句话,就认为此二字必出何处,另三字又出何处。如此,对诗句总体理解一无帮助,甚至反使读者障目矣。

如说解释沈曾植诗,还是因为作者本身用典习气造成的刻板印象所致,那下面一个例子大概就全是注者的草木皆兵了。左思《娇女诗》“举觯拟京兆”句,清吴兆宜《玉台新咏笺注》注“觯”当作“觚”,即画眉用的小木片,举觚即画眉;“拟京兆”三字,则用了汉京兆尹张敞为妻画眉的典故。至于为何娇女要“拟”张敞这位京兆尹,大约就是因为“长安中传张京兆眉怃”,即画眉较为娇俏可爱的缘故,后世的词与戏文中,也有“京兆眉怃”的用法,来形容女子眉毛的姣好。如此解释,似颇为顺理成章。因之后世注解,如余冠英《汉魏六朝诗选》、上海辞书出版社的《汉魏六朝鉴赏辞典》以及上海古籍出版社《古诗海》骆玉明先生的说解等,都以此解为准,认为此句当是说娇女画眉,所学也定是张敞这位京兆尹。举觯当为举觚,乃娇女画眉之说,从后文“玩弄眉颊间”的叙述可推知,应较为正确。但“拟京兆”用张敞画眉的典故,似尚有疑问:举觯(觚)是画眉的动作,“举觯(觚)拟京兆”,即“画眉学张敞”之意,但张敞是为妻子画眉,如这句话的动作发出者是娇女的丈夫,则一切顺理成章,但偏偏画眉的是娇女自己。说“眉样拟张敞”或许尚可,说娇女学张敞为自己画眉,总觉不惬。

那么,“京兆”二字又作何解?其实按照字面意思,即京畿地区来解释,诗句的意思也可以十分完融无碍:敦煌曲子词中,有“梳头京样”的说法,京城是最繁华之地,因此化妆式样也最时髦,故京样即入时、时髦美丽之意。所谓“拟京兆”者,即“学京样”、赶时髦的意思。“举觯(觚)拟京样”的意思其实和刘禹锡《历阳书事七十韵》“妆束学西京”、陆游《五月十一日夜且半梦从大驾亲征》之“梳头已学京都样”意思是一样的。如此,似也更能显出年轻女孩的情态:化妆自然要学京城里的时髦模样,又何必文绉绉地学《汉书》里记载的那个张敞呢!(关于“京样”,钱锺书先生的《管锥编·毛诗正义·有女同车》条,又联系“洵美且都”的“都”字,有精彩的阐发,可参看。)

注诗之难,其实前贤说的已经很多。甚至陈永正先生专谈诗注的《诗注要义》,首当其冲即为“知难篇”,以一节文字详述其难,如我再在此讲个一二三四,难免拾人牙慧了。作为古籍整理、注释、出版的从业者,我也曾问过我的老师寂潮先生,整理与注释古籍的关键究竟在何处?记得先生对我说的是,其实如今资料查找已经很方便,主要还是在于要对或注释或标点的句子要多涵泳,对不懂的地方,不要放过,多想多查,了却一义,便取一义。戴震曾为探究《尚书·尧典》“光被四表”一句中“光”的含义,从三十二岁一直查到四十岁,还是在钱大昕、姚鼐及其族弟的协助下,举证始得完备。所举之例,竟不出《汉书》《文选》,均非僻书。如能有戴震的精神,想来所注之诗,所整理的书,不说完美无瑕,庶几可以无愧于心矣。听了此话,我不禁有些惶恐和汗颜:戴震的精神,恐怕我们是做不到的:涵泳诗句,于疑难处不放过,自有一番乐趣,但往往时间又不等人,如此一字一字了却,恐怕自己青春的岁月,都在商量文字间流走了,在如今各行业都需要出成果、有极大工作量考核的环境下,学者或者文字工作者又如何谋生立足?更不要说著书立说,甚至著作等身、功成名就了。“花有重开日,人无再少年”,恐怕挽不住的时间和向前“进步”的滚滚车轮,才是我们理解古人诗句最难的难处吧。

补记

文章发表之际,呈示寂潮夫子,夫子云:“先君之师陈友琴先生谈春江句亦提及鸭寒下水之谚,云是高士奇所言。”并赐示陈友琴先生《长短集》(浙江人民出版社,1980年),其“诗话二则·春江水暖鸭先知”云:

苏轼《惠崇春江晓景》其二云:“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”有人讥笑东坡:水暖而入泳者,岂独是鸭!不知何故东坡用鸭字?近阅高士奇《天禄识余》,才知道东坡不是乱用的。高士奇云:宋稗中载淮南谚曰“鸡寒上树,鸭寒下水”,东坡对于街谈巷语,经常注意,经其变化,皆有理趣,未可轻疑其率也。

高士奇书尚未及检,然“鸭寒下水”与“春江水暖”句的关系,前辈已言之明矣。陆机云“虽杼轴于予怀,怵他人之我先”,非特艺文,考证亦是,古人诚不我欺。