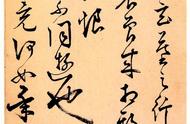

为什么我会有这样的想法?因为《伯远帖》就是这样告诉人们的。

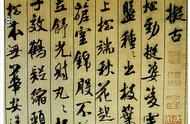

楷书、行书的笔画中均有“铁画银钩”,那么楷、行二者谁在先谁在后?现在看来,行书的产生一定是早于楷书的,楷书的“铁画银钩”是从行书那里学来的。在特别重视“实证”的中国,假设人们看不到《兰亭序》、《伯远帖》这样年代久远的成熟行书,人们会不会认为行书是在楷书(甚至是唐楷)的基础上产生的?

这就是古帖的“实证”能力。

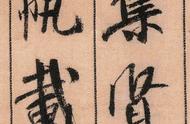

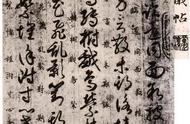

《伯远帖》曾经北宋内府收藏,故著录于《宣和书谱》。明代董其昌曾收藏此帖,故帖上有董其昌题记:“晋人真迹惟二王尚有存者,然米南宫时大令已罕,谓一纸可当右军五帖,况王珣书,视大令不尤难觏耶!既幸予得见王珣,又幸珣书不尽湮没得见吾也。”清朝乾隆年间,《伯远帖》收入内府,乾隆皇帝将此稀世珍宝与王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》一同珍藏于养心殿西暖阁,并将此阁命名为“三希堂”。

清帝退位后,《伯远帖》从皇宫中流出,险遭不幸,其遭遇之险厄,令人心惊。据说末帝溥仪携珍贵文物出逃时,《伯远》、《中秋》二帖亦在其内,后被古玩商郭葆昌购得。抗战胜利后郭葆昌之子郭昭俊欲以“二希”行贿国民党某高官,此事被上海《新民晚报》副刊揭露,那个高官“畏物议”,这才没敢收。北平解放前夕,郭昭俊携“二希”至台湾,《新民晚报》又报道说:“王珣、王献之二帖,今由郭昭俊自中南银行取出,携至台北,将求善价。此种国宝竟容私人如此匿逃,又竟无人管,怪极!”新中国成立后郭昭俊居香港,“二希”押于英国某银行,流落海外几成定局。人民政府不惜一切代价,终以重金将这两件稀世国宝重新收回。